- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、書法行長計承江的智慧生活

- 6、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 7、看劉萬林畫并與論畫

- 8、《列子》哲學的生命意識

-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、法家之"術" 申不害的學術思想

- 6、“河南墜子滅亡不了”

- 7、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 8、看劉萬林畫并與論畫

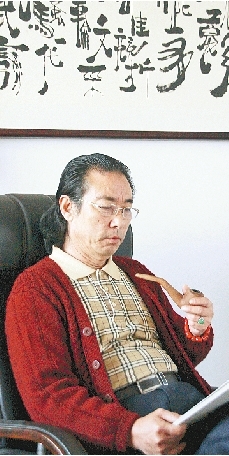

記河南省著名書畫家馬建通

2013/7/2 14:53:14 點擊數: 【字體:大 中 小】

歌舞翰墨凝美韻,藝筆怪書第一人。在洛陽市瀍河區馬坡村,被稱為當代第一“怪筆”的我省著名書畫家馬建通就居住在此。新年伊始,在馬老的二層小樓的書畫室內,其用健談與幽默的話語,與記者侃侃而談其“辛苦”的藝術人生。

從小受父母的感染,馬建通在藝術方面有著天賦般的表演能力。1951年6月,馬建通出生在瀍河區馬坡一個農民家庭。母親喜歡唱戲,馬建通從小耳濡目染,三四歲就能哼上幾句了。上學后,馬建通參加了學校的宣傳隊,演出過當時特定的歷史背景下的一些小劇目。1967年樣板戲剛開始出現,他就從早到晚地跟著收音機學唱。不久,《紅燈記》《沙家浜》《智取威虎山》等,每部戲他都能唱得有模有樣。他9歲學書,12歲攻戲,16歲被洛陽市歌舞團特招入科。學習聲樂、舞蹈、書畫。

初“入道”的馬建通對樣板戲的熱愛幾乎到了癡迷的程度。為了能演好李玉和這個角色,他曾帶著單位的介紹信親自去北京拜訪演員錢浩梁,錢浩梁被他的誠心感動,收他為徒。馬建通承認,所有樣板戲里的人物他最喜歡的就是李玉和,在演樣板戲的五年時間里,大大小小的演出,他飾演李玉和的有200多場。

正是舞臺經驗的熏陶,使得馬建通形成讀成一體的書法作品。近年來,馬建通先生深居畫室、冰心歸壺、閉門凝思、潛心創作,他另辟蹊徑、大膽創新,將戲曲文化與書畫藝術有機結合,形成獨家之風。他的書畫創作功基扎實、體裁廣泛、構圖典雅。他的草書,揮毫灑脫、激切旋舞,如風雨大作,似拂袖行云,左突右撞、章法嚴謹。不但如此,在甲骨文創作中尤為罕見,馬建通創造性地繼承了古文字的書法藝術表現,在他的創作中,在完善字形字意的基礎上,大膽使用色彩點綴,形成豐富典雅的上乘佳作。

正是多年的潛心創作,馬建通榮譽接踵而來,先后獲得“強國人才書畫藝術家”、“當代書畫三百強”、“當代實力派書畫百家”、“中國時代新聞人物先進個人”,文化部授予“終身藝術家”、“書畫形象大師”、“當代第一怪筆”。部分作品被故宮博物院、中國國家博物館、中南海、毛主席紀念堂珍藏。

“潮平兩岸萬里闊,揚帆起航正當時”,這是馬建通先生的開宗明志。在馬老春風得意之時,只有兩個女兒的馬老又“老來得子”,收到一個理想中“干兒子”,喜得他在創作上更如虎添翼,而兩個懂事的女兒對這個突然來到家中的“大哥”也非常敬重,本來就和和美美的一家又錦上添花。

人逢喜事精神爽,對藝術追求永無止境的馬建通,用前所未有的激情,開始了人生的又一次“靈感”。本報記者 劉超峰 文/圖【原標題:記河南省著名書畫家馬建通】