- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、書法行長計承江的智慧生活

- 6、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 7、看劉萬林畫并與論畫

- 8、《列子》哲學的生命意識

-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、法家之"術" 申不害的學術思想

- 6、“河南墜子滅亡不了”

- 7、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 8、看劉萬林畫并與論畫

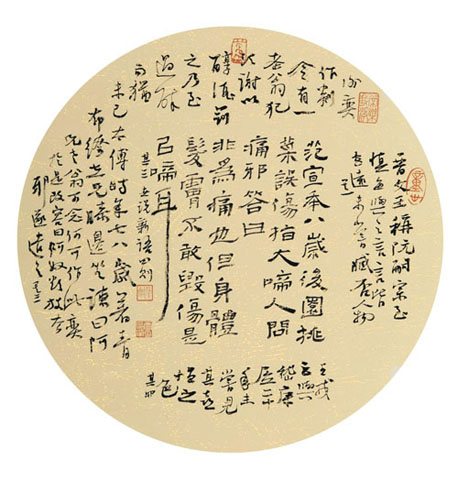

詩情畫意見筆端——近距離感受青年書法名家賈長城

2013/7/2 15:14:15 點擊數: 【字體:大 中 小】

賈長城是我的朋友,之所以成為朋友,是因為我不但稱贊他的書法繪畫藝術,也常品味他的詩作,既欣賞他的學識,更看中他的人品。所以,我和他成為忘年之交是有淵源的。我和他接觸多了,就萌發了研究他和他的書法藝術的想法。

面對賈長城創作的眾多作品,我思考最多的是他的書法藝術之所以達到較深造詣的文化原因,同時延伸研究他對禪學的理解、對藝術的理解、對詩詞的理解、對人生的理解,并想從中找出彼此之間的關系,探索一位有成就的書法家所應具備的素質。我認為,一位有成就的書法家,不僅僅是“字”寫得好,同時應當具有較高的學識,有自己的書法思想、能書知畫、篤禮崇德等,恰恰這些都可從賈長城的身上體現出來。他在書法界很早就已成名,他的書法作品在政府唯一書法獎項——中國書法蘭亭獎中榮獲了一次創作獎、一次提名獎,這在全國書法界是不多見的。他還曾獲全國八屆中青年書法家作品展三等獎、中國企業文化年文化藝術博覽會國粹大獎等,還被評為中國書壇青年百強榜“十佳”書法家之一。除屢獲大獎外,他所參加的文化部、中國書協主辦的全國性書法大展已有幾十次,并多次參加韓國、日本、港、澳、臺等國家或地區的交流展覽。同時,他對文學、詩詞、佛學都有所涉獵,他的繪畫取法古賢,時有傳神之作;他在《滌心齋隨筆》中表達了自己對書法的思考,他常說“人品應先于書品”;他又崇尚佛家慈悲喜舍之心,多年來力所能及地參與支持慈善事業。正因為此,我對他的研究興趣越來越濃,已經初步看到:只要賈長城堅持不懈地走下去,他在書法藝術領域將會取得更大成就。

賈長城的書法思想

我認為一位有成就的書法家,應當通過書法實踐,不斷探索出書法藝術的真諦。賈長城不但勤于實踐,在多年探索中已形成了自己獨到的見解。

他認為,文字最初的功能是以實用為目的,沒有“書法家”稱謂的存在。三國以后出現了許多書文合璧的優秀作品,此后書家、書跡綿延千載而不絕。故書應為百事之工具,當用之于治學、修身為根本,用之于對人生的深刻體悟為根本。

關于臨摹,他認為,臨古帖,取形則空、取神則靈,貴乎熟讀,不貴乎生臨。臨摹就是與古人對話、交流思想,精熟的臨摹已孕育著作者的創新意識。古碑和古帖,或輕靈或古拙、或粗獷或細膩、或散逸或浮華,古人無聲之言并非都是精華,是糟粕就要剔除。臨帖很像“以舟渡人”,渡后該舍則舍,只有舍掉了羈絆心靈的沉重枷鎖,才能得到徜徉自然的遼闊天地。

他很推崇弘一大師,認為弘一大師棄諸藝事而獨以書事存身,乃文字因緣也。其書跡多為手抄佛經、喻事箴言等等。以書法和佛法的完美結合向有情眾生弘揚佛法、廣植善緣,乃弘一大師的本愿。以筆墨行佛事,亦已成為諸多有善根的藝術家的座右銘。緣于弘一大師高深的佛學修養,其法書形成了靜逸超脫、恬澹入化的意境。他始終認為應當把弘一大師看作是二十世紀最具個性的藝術家,又可稱之為融禪入書的一代宗師。

當今社會,人們漠視傳統文化,名利之心浮動,當然不可免的也會影響到書法界,確實書法在發生著變化。可是賈長城在如是的環境中,還是有自己獨到的見解,他認為:面對頻繁的賽事,心性難免過于浮躁,能沉靜下來以平常心態作書,最為可貴。因為狂躁容易失去真性,惟有靜泊如常才能顯現出自己本來的面目。他總結到:人無妄念則身正而氣朗,心無物欲則性善而品高。寥寥數語把他的心跡表露出來了,實在是值得贊賞的。

他反對書法的造作之態,主張真情流露。他曾經說過:當我提筆觸紙的一瞬間,首先想到的不是用某種法則去作書,顏魯公《祭姪稿》無意中成功的原理何在?情之所至、心源開處,毫無安排、盡情揮灑,加之筆法的精湛和人格的力量,無意于化境倒成就了一篇驚世之作。

以上所述,足以說明賈長城在書法實踐中不斷總結出了自己的書法觀,而且很深刻,這也正是一個書法家之所以能夠不斷攀上新高的原因所在。所以,賈長城的書法一直受廣大書法愛好者的喜愛,認為賈長城的書法背后充滿了文化,是經得住歷史品鑒的。

賈長城的書法藝術

賈長城在一九八六年前后在同族賈鴻鈞先生啟蒙下學書,在臨古帖上甚下工夫,很年輕的時候就在硬筆書法上顯出實力,早年就獲全國硬筆“十杰”提名,還曾出版有鋼筆字帖。著名書法理論家、《書法》雜志主編胡傳海先生曾評他的書法:“入則重規疊矩,古意盎然,出則奔逸絕塵,妙趣橫生。其臨仿古帖,毫發精研,一絲不茍,從顏平原到何紹基,取寬博之勢,得蒼茫之氣,用渾厚之筆獲精到之致,書來隨心所欲,信手變化,得魚忘筌,正如晦翁所言‘放意則荒,取妍則拙’。中側并用,方圓互施,燥潤相參,大小共現。可與古人相接,非用功至勤者難以至此,其作品間雜篆隸及八分,獨存厚古之心。”賈長城作品雖取平正之勢居多,然其穿插、大小、粗細、映帶、燥妍等手段巧妙運用,使作品充斥一種生氣活力。我一向以為書法藝術,線條是成熟的標志,賈長城的行草書,本質上是線條在字構約束下的自由而奔放地舞蹈,張弛有度的筆勢,濃淡兼具的墨色,粗細有變的點畫,疾徐往復而不雷同,方圓兼容尤以圓暢為主,深得魯公雄秀之意。賈長城在結字上也是深具匠心的,尤其深諳開合、欹正、疏密、縱斂之理,與他的線條一起構成豐富多彩的樂章,氣勢通脫,節奏鮮明,賞其心,悅其目,令人愛不釋手。正因為他在書壇上的影響,也引起了全國知名大家的關注,對他的書法藝術有較高的評價。

全國著名文藝理論評論家、河南文藝評論家協會主席、曾任河南文學院院長的孫蓀先生多次談到,為家鄉出了像賈長城這樣的書法家感到自豪,他親自為《賈長城書法作品集》寫序。孫蓀先生認為賈長城的楷、隸書入于碑帖而又溢出抒情意態,行草書以自由揮灑之筆墨,以百煉鋼化成繞指柔之線條,造成如輕風細浪,如秋染山林的景象,寓動于靜,不平而淡,亦張亦弛,頗有超脫靜逸之氣。孫先生把他的書法歸入逸品。同時,孫蓀先生對賈長城的書法見解和態度也贊賞有加,認為一個書法家的成熟當然表現在書法技術的嫻熟和富有變化,甚至“諸體皆備”上,同時一個大書法家還必須有深厚的內功即思想。越往高處、深處走,越是這樣。可貴的是,賈長城對書法的藝術感覺,特別是他對書法的態度,已感知到他是位有思想的書法家。

孫先生對賈長城以心作書、用心鑄墨成形、人書合一的思想給以高度肯定,認為賈長城“沉下心來以平常心態作書”,這個目標似乎不高,但做到頗不易。困難主要不是書法的法則和技術,而是名韁利鎖的羈絆所帶來的內心浮躁,阻礙書家不能抵達性靈的深處,不能徜徉自然的寥廓天地,書法的境界難以提升。他認為作為書家應清凈不染,要“以墨滌心”,凈化精神之垢。賈長城以“滌心齋”顏其居,可見他的內心修養,這是他自覺而常參悟的,不是外加的。這也應是賈長城書法成為逸品的原因。

著名書法家王澄先生對賈長城的書法雖是贊譽有加,但也是客觀評價,他說:“賈長城之作品可以用孫虔禮‘古不乖時,今不同弊’八字概括。他之傳統功力是深厚的,因而,他寫任何書體,都有一個‘古’字在支撐著,他之審美意識是前衛的,因而他的作品始終保持著濃郁的時代氣息,他非常重視綜合素養的提高,因而他的風格雖屬‘流行’,卻與時俗無緣。王澄先生還指出了綜合素養于書法之重要,人所共知但卻極少有人重視,賈長城不斷讀書,還用心修禪,因而能做到經常反省,有所新悟。這種不斷地反省和新悟,表現于他的書法,便是品位的不斷提高和面目的不斷出新。”

評論家劉賢斌通過研究賈長城的書法,認為他近年來不但對顏魯公行草情有獨鐘,而且對篆隸也有深厚積累,其行草書的線條沉著而厚實,拙味醇古而顯露靈機的結體造型和墨分五色、鋒出八面的視覺美感,是賈長城睿智穎悟輕松拿捏而整合后的獨造。同時,我們不能無視賈長城地作品中契合于當代審美潮流的藝術元素,這些亦古亦新的生命形態讓人陶然而心生追慕。除慨嘆其歷練修為和不蹈塵俗的感悟,還感佩他讀書思辨的勤苦和參禪品茗的慧心,賈長城的書法格調似乎注定會遠離俗境而在雅逸之間顯現靜與遠的品格。

賈長城書法的文化內涵及其繪畫、詩詞

我一直認為,真正的書法是超越于技藝之上的無法之法,書法在中國文化體系中的位置是相當高的,不能簡單地把書法理解為寫字,書法應是中國文化的肌體,如果一個書法家在文化素養方面存在不足,他的書法就是無源之水、無本之木。沒有中國文化精神內涵的積淀,所表現的筆墨功夫也就蒼白無力。將書法定位為藝術,這是講的書法形式,即怎么寫;將書法定位為文化,這就表明書法不僅僅講怎么寫,而且還要看什么人寫,寫什么內容;真正的書法生命力在于文化,“書法是文化的文化”。

佛教對中國文化影響很大,書法與文化淵源甚深。賈長城說他對佛學的喜好源于佛家的慈悲和圓融。他既努力實踐以禪入書又熱心慈善事業,凡是公益事業,他都寫作品參與支持。很早以前,他就以傳授書法挽救失足青年,多次參加全國性的義捐和愛心采風活動,為貧困學生捐贈物品。在河南省書法家協會組織的活動中為災區捐款或捐贈作品支持希望小學建設。曾為西部助學捐贈作品,獲中國人權基金會頒發“西部助學捐贈證書”,他還經常參與并組織文化公益活動,把書畫活動籌集的資金用于公益事業,作為政協委員還經常撰寫提案或書面資料為商丘的文化公益事業呼吁。2010年,第八回中國七子書法展在梁園區展出,他參與組織并倡議為舟曲災區捐款,體現一個藝術家強烈的社會責任感。

再說繪畫。賈長城以書入畫,取法“八大”、石濤等,使他的畫一入手皆入不俗之列。范曾說:“以詩為魂,以書為骨”,這也是說如果沒有書法做根基,其畫也難以成就。古人謂之“書畫同源”,賈長城深諳書法之線條筆墨,其畫主要以山水為主,山水互融,以書悟畫,能夠把握物象的精神。加之他的畫往往是詩、書、畫一體,頗具欣賞價值。

“詩言志”,賈長城也常把生活感悟以詩的形式記下來,其詩有感懷、有游歷、有觸景生情,值得品味。我們之間也有唱和,如他在欣賞了李林先生為我刊的“桃花源里頤長壽”的一方篆刻之后,也寫了一首《賞奇石——答留余齋主人》:

桃花源里開詩宴,留余齋中釀雅篇。

臨帖乘興追古意,舉觴偶醉枕書眠。

寬懷得與金石壽,讀畫時結文字緣。

修正自心無妄起,安然居處亦生禪。

還有關于他生活狀態或言事一類的詩,如《清明返鄉即事》五言古詩一首:

寒食晴欲雨,鄉愁歲彌新。村外苗稼盛,樹木增年輪。

踏青覓舊跡,忽逢老族親。鬢白已成翁,雞犬仍為鄰。

憶昔農家事,飽暖盼能均。紡棉燈油盡,荷鋤待斜曛。

犢兒安識田,拖犁揚飛塵。辛勞囷未滿,率真志慮純。

念祖守茅舍,安分趣寬仁。身無華屋潤,心善道可循。

今吾耕硯田,豈忘瓜豆因。春風今又綠,中原地無垠。

風雨六十載,良策惠群民。誠切祭先祖,樸風勵后人。

不惑有余閑,教女習書文。偶擬丹青意,其志在白云。

娑婆有正氣,修學趁青春。娑婆有濁氣,勤勉莫沉淪。

賈長城的這首詩頗有陶淵明之風,味道淳厚,他幼年雖然在鄉下時間很短,由詩可見他對農村的深厚感情。賈長城的詩既可體現他的文化修養又可窺見他的思想境界,而且他近幾年的書法作品內容,除書寫古人詩作也嘗試書寫自己的詩作。即將結束本文時,覺得有一句話送給他很合適,那就是“詩情畫意見筆端”,如若此句作為下聯請他對上上聯,我想賈長城定會欣然以對,不僅會從聯語上相對,更相信他能在以后的藝術探索中用藝術實踐來相對,對出令人神往的藝術境界,對出絢麗多彩的藝術人生。張修起【原標題:詩情畫意見筆端——近距離感受青年書法名家賈長城】