- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、書法行長計承江的智慧生活

- 6、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 7、看劉萬林畫并與論畫

- 8、《列子》哲學的生命意識

-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、韓愈古文改革

- 3、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 4、胡秋萍書法欣賞

- 5、法家之"術" 申不害的學術思想

- 6、“河南墜子滅亡不了”

- 7、作家焦述曾當6年市長 稱通過小說"傳真

- 8、看劉萬林畫并與論畫

詩意蕩漾的田園牧歌

2013/7/3 9:00:13 點擊數: 【字體:大 中 小】

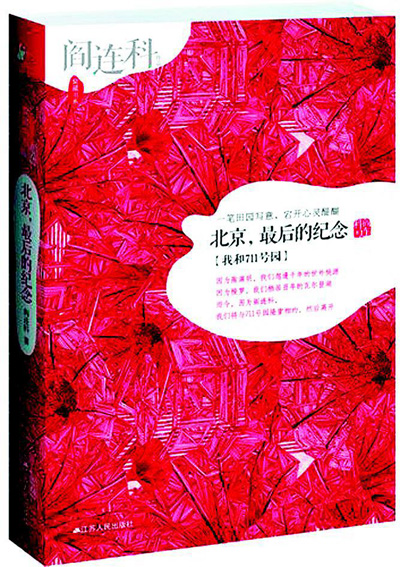

《北京,最后的紀念》是著名作家閻連科新寫的一本隨筆結集,記錄了作者在北京郭公莊711號園內居住三年的日常生活和思考。其中所倡導的返璞歸真、親近自然,純樸簡單,詩意美好,洋溢著咀嚼生命本真和心靈愉悅的幸福味道。全書既有桃花源的寧靜與美好,又有瓦爾登湖的思想與智慧,直抵現代都市人內心深處的田園夢想。

3年前,閻連科傾盡畢生積蓄購買了711號園,在這里,他懷著寧靜的心境,度過了他認為最為從容,最為豐滿的歲月,他說:“這是我一生最奢靡的詩棲生活。”當我讀著作者如同詩歌一樣雋永而質樸的文字時,深深地感動于他所描述的世外桃源般的生活:養花、種菜、采蘑菇、觀察動植物、湖上泛舟、寫作……每一個跳動的字符都讓內心安寧而豐富,他帶給我們的不僅僅是對自然的熱愛,更多的是生活領悟、人生哲學與心靈啟迪。

這本書,是牧歌,也是挽歌。書寫的,是我們的夢想,紀念的,是我們的幻滅。作者在書中寫道:“我一生最奢靡的生活,開始了。最初踏進那處園子時,一望無際的綠色觸目驚心,使我惶惑愕然。景色打在眼上,有青白的聲響,如同加勒比海岸的人第一次看見冰時,用手觸摸,發現冰是火的,滾燙擊手……園子消失后,我做了一個夢。到一個除了藍天、白云、河流、鳥雀和茂盛的植物、繁多的昆蟲再無他人的世界里,重新建起一個新的園子與庭院,開始新的寫作與閱讀、種植與養育,喂無數、無數的貓和狗,蜻蜓、蝴蝶每天都從花草樹木上帶著愛和芳香飛下來,落在貓的背上、狗的耳朵上和我的筆尖上。”

受美國作家梭羅簡樸生活觀念影響的閻連科渴望親近自然,但他沒有像梭羅那樣跑到遠離鬧市喧囂的野外去幽居,而是意外地獲得了大都市中的一塊田園,心靈足以慰藉,并打算在園里終老。雖然,這個夢想在2011年底由于城市發展規劃被拆而結束了,但也讓他享受了一段自然而恬靜的詩意生活。如今,這段夢幻般的生活已然遠去,閻連科用筆真實地留下了這段田園之夢,這也是《北京,最后的紀念》一書面世的緣由。

閻連科是熱愛和崇尚回歸自然的,回到自然中去,做一個自然中的人,去感悟自然的妙處,領略自然的真諦。書中字里行間折射出自然田園的氣息和意蘊,一路讀來,讓我們與作者一同感受著這片土地的點點滴滴——從購買農具到播種施肥,再到成長收獲的種種歷程,享受著實實在在的美好田園生活。

懷著一顆質樸純真之心,作者耕作于土地,種白菜、種絲瓜、種茄子;采摘還帶著露水的新鮮菜蔬,做幾樣可口的小菜;去附近森林里采蘑菇;放舟湖心,看魚兒躍出水面;觀察成千上萬的螞蟻行軍,幫他們挪開障礙物,用樹枝搭建“跨海大橋”;突發奇想爬上樹到馬蜂巢旁,想以馬蜂毒針針刺治療由于長期寫作造成的頸椎病……閻連科把日常生活的每時每刻變成藝術的詩意的生活。園子里丁香片片,徑無直道,曲彎有致,譜寫著情理十足的人與自然的傳奇故事。

生活是多彩的,生命是享受的。人生并不是需要賺很多的錢,有什么了不起的成就才幸福,只要生活得快樂自在,恬靜淡然,就是一種上乘的人生境界。溫一壺綠茶,夏夜里,我品讀《北京,最后的紀念》,聆聽詩意蕩漾的田園牧歌,人生從此便多了一份純真和豁達。鐘 芳【原標題:詩意蕩漾的田園牧歌】