精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

黃土情--訪河南省美術家協會副主席程兆星

2014/7/24 12:03:29 點擊數: 【字體:大 中 小】

早17年前年,“妙星熱”已把程兆星炒得發紫。什么“畫壇新星”、“畫壇俊杰”、“畫壇鬼才”、“中國的蒙克”等等。當時的港臺報刋把程兆星炒得更絕:“如果說張藝謀是用電影語言,那么程兆星是用繪畫語言表現黃土高原的悲壯蒼諒”。

作為“妙星族”中的一員,早在1993年10月,我也曾以《星啊,還是那顆星》為題,為程兆星寫過一篇長篇通訊,然后以半個版的篇幅,先后發表在《農民日報》和《文匯報》。

就在17年后的2010年8月29日,當我再次見到程兆星時,雖然程兆星依舊沒有脫去那套國防綠,但此時的程兆星,已不僅僅是解放軍鄭州防空兵指揮學院的副教授,同時也是河南省美術家協會的副主席。

1

程兆星做夢都沒想到會成為什么名畫家。他只想自己也能像 大姐那樣給人家描個床圍,畫個鞋墊,得到人家兩個黑窩窩。

1957年的寒冬,程兆星出生在晉西黃土高原的一個破窯洞。盡管“生不逢時”,但程兆星無論如何也算得上幸運兒。雖然父母都是斗大字不識一升的農民,且在先后生了九個娃(夭折了兩個),但撲實的父母從骨子里依然對家里那“四條漢子”報有厚望。若不然,就絕不會給他們分別取名為:兆衛、兆星、兆火、兆箭。在那“生下就挨餓”的特殊年代,能糊口活命是頭等大事。他的父母壓根就沒指望家里的“衛星火箭”真的能夠上天。正因為此,他們兄弟四人,除程兆星免強讀完初中外,其余沒有一個念完小學。至于家里那“三朵金花”,終歸是人家的人,自然不能讓她們白上學。用父親的話說:讀恁多書啥用?爹一輩子沒進過學堂,不照樣干活吃飯?

程兆星就這樣結朿了他的學生時代。當時只有15歲的他,做夢都沒想過要成為什么著名畫家。待他接過爹手里那桿用了幾十年的牧羊鞭時,只想把隊里那群羊放得更好,那樣便可多掙兩個工分。

多掙兩個工分,終也撐不起餓癟的肚子。倒是大姐狗云,憑著那雙靈巧的小手,給左鄰右舍剪個窗花,描個床圍,畫個鞋墊,時不時會得到人家兩個黑窩窩。他好羨慕他的大姐,正如追星族中的少男少女對他的狂熱一樣,他多想自己也能給人家描個床圍,畫個鞋墊,也能得到人家兩個黑窩窩啊!

學畫畫,對程兆星這個苦孩子來說,自然不是一件容易的亊。時間好說,每天把羊群往坡上一趕,對著監天、白云、黃土高坡什么的,想怎么畫都就怎么畫。可家里窮啊,買不起畫筆、畫紙,更買不起昂貴的顏料。但窮孩子有窮孩子的辦法:找來柴碳鍋灰,加些樹膠清水,就那么一攪,也就成了上等的顏料。然后把一根根竹管那么一削,分別插上一些長短不一的羊毛(正是羊毛岀在羊身上),也就成了不同型號的畫筆。紙張也不難,那時到處都在學大寨修梯田,廢棄的水泥袋有的是,揀回家用針線訂在一起,也就成了畫簿。有了最為原始的繪畫工具,他便發瘋地抹呀抹,畫呀畫,手上、臉上、衣服上,幾乎天天都有他勤奮“創作”留下的斑駁陸離的印記。

2

就連送展的文化干事也沒有料到,那些泰斗級的評委們見了程兆星的版畫一個個眼晴瞪得發亮:“這是一個小戰士的作品嗎?!”

幸運女神總是特別青睞執著追求她的人。一個偶然的機會,程兆星的繪畫才能被接兵部隊的首長發現,倒不一定真的是以“特長兵”特招入伍,而是他那勤奮好學的精神,令前去接兵的部隊漢子一個個為之動容:這樣的兵不接接誰?!程兆星就這樣抖落了一身黃土,穿上了國防綠,來到了當時的解放軍鄭州高炮學院,當上了電影隊的一名放咉員。時間是1976年3月。

一個黃土高原的放羊娃,尋夢中的理想不過是個黑窩窩。如今一下子跳進了解放軍這個大學校中的大學校,每月又有45斤的大米白面吃,這著實比黃土高原的野菜團子更養人。那每月不斷更換的大廚窗,那每場不斷更換的幻燈片,似乎都成了他練武用武的好地方。

程兆星異常珍惜這難得的時光。他時時用白石老人“不讓一日閑過”激勵自己,仿佛一日閑過就愧對那三餐的白米飯。也許正因為此,他硬是和自己過不去,每每放完電影,待收拾完場地,往往已是深夜十一二點,別人休息了,他卻把自己關在電影隊那間堆滿雜物的大庫房,對著各種各樣的畫冊練臨摹。

時間老人正是這樣:你珍惜他,他給你智慧,贈你以光榮;你作踐他,他報之你以惆悵,施之你以懊悔。終日“兩耳不聞窗外事”的程兆星,不知怎么感動了“上帝”,這個“上帝”不是別人,而是中國美術家協會常務理事、河南省美術家協榮譽主席、河南省書畫院院長陳天然。陳天然大師在仔細審讀了程兆星的一幅幅習作后,止不住連連點頭:“沒有想到,沒有想到,一個農村孩子竟有如此天賦!用不著懷疑,終有一天,成功會屬于你!”

有了前輩的勉勵,程兆星更覺渾身有使不完的勁。在陳天然大師的具體指導下,當時連刻刀都沒見過的程兆星,索性攻起版畫來。到1980年未,他創作的版畫《自習》和《兵器教室》,硬是被熱心的文化干事送到全軍美展辦公室。就連送展的文化干事也沒有料到,那些泰斗級的評委們見了程兆星的版畫一個個眼晴瞪得發亮:“這是一個小戰士的作品嗎?!”當他們確認這兩幅作品確確實實是岀自一個23歲小戰土之手時,破例把這兩幅作品放在了展廳最顯眼的位置。

之后,全軍美展辦公室對外宣稱:這次全軍性的美術大展,在為數不多的參展士兵中,程兆星是唯一一個有兩幅作品同時參展的人。

3

或許是對故土割舍不去的眷戀,如今雖然是河南省美術家協會副主席的程兆星,依然固執地畫著當年那片生他養他的黃土地。

有了這兩個經過多年陣痛后降生的“產兒”,程兆星也就越發不可收拾,接踵而來的《宣誓》、《求索》、《洗禮》等一幅幅反咉軍旅生活的版畫,都相繼在他的刻刀下問世,并連續不斷在各種大展中獲獎。盡管早在1983年程兆星就加入中國美術家協會,成為當時全國美協中最為年輕的會員,他也因此成了總參自學成才標兵,但他頗有些自知明:那最初的啟蒙,不過是得助于姐姐的鞋墊、床圍,僅僅靠支離破碎的繪畫理論做基礎,似乎很難沖岀自已給自己構筑的那特有的圍城。于是,他硬是憑著自己的執著,1984年先是步入西安美院版畫系進修1986年又到河南大學美術系深造,1989年又以優異的成績,考入解放軍藝術學院美術系。在這三座全國頗有影響的軍地大學,他開始走進中華民族和這個民族以外更為廣闊繪畫天地,從而也熟悉了許多國內外的名師名畫,而其中最讓他喜歡的就是蒙克、貝克曼、柯勒惠支……。 遲到的學習機會,使程兆星補充了更多的養分;得天獨厚的環境熏陶,使程兆星“悟”岀了更多內在的東西。不管他是否意識到,他對現實生活的歌頌,還是逐步讓位于對民族的生存和思考,特別是民族文化的延續情形,價值觀念的反思成為他不得不關注的主體,他對于超越現實生活的人的生存(環境與歷史)傾注了大量的熱情,他的作品中,開始具有了與其說是浪漫不如說是夢幻的色彩,現實與幻想、歷史與當代、文化與物質,甚至連生與死都交織在一起,而日常生活的場景與人物細節已被舍棄,代之以抽象的長河與落日、土地與星空,“蒼天”下是平靜、淡漠甚至有些茫然的人物,圓睜雙眼與我們對視。

記者注意到程兆星這一時期的作品中,人物多以群體的方式出現,這也說明他所關注的不是某一個體的悲歡,而是整個群體與種族的生存。《無題》一畫中的人物鏈的背景是北宋范寬的《雪景寒林》,作為一種文化脈絡的提示,饒有深意。須知這正是“中國畫危機論”引發動蕩的年代,程兆星的創作提示了藝術家與土地和民族文化的血緣關系,既反映了他對社會劇變的矛盾心態,也反映了他對于本土文化的深深依戀。也許是因為他不愿或難以真正融入到所謂的“學院派體系”,他不得不去追尋黃土地上人們生存的痕跡。因力這種痕跡,早就一筆一劃地刻進他童年的心靈,后來又從心靈一筆一劃地嵌進在他的畫面……。無論是他的《小路》,他的土《坡》,他的《流淌的歌》,他的《村口口的彎道道》,無不盡顯著他生活的印痕。

爾后的幾年,在眾多軍內外畫家熱衷于黃山、三峽、九寨溝時,程兆星卻弧獨地沿著黃河兩岸,完成了豫、秦、晉一直到敦煌的一次次采風。每次來到這些地方,他就像回到了自己的村寨。小院、窯洞、炕頭,每張面孔就像鄰居的大媽、大嬸、大爺、大叔。那一張張刀刻斧鑿般的臉,都把他們生存的痕跡和生活的學問深深地印在了上面。堅硬、敦厚、淳樸、麻木,甚至有些呆滯。那牛、那羊、那毛驢,都象他放過的一樣,富有靈性的它們可以和程兆星一起交流、嬉戲、玩耍。痛苦的時候,它們也會流下眼淚,吶喊、吼叫。那塬、那坡、那溝,就像裸露的母體,世世代代哺育著這塊土地上繁衍生息的人們。從程兆星一次推岀十余幅的《厚土系列》和《黃河系列》,你都不難找到程兆星在畫中的影子。

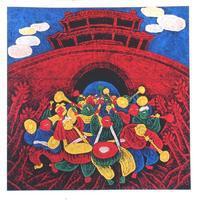

“我所描繪的是那些觸動我心靈眼睛的線條和色彩,我不是畫我見到的東西。而是畫我所經歷的東西。”十八世紀挪威表現主義畫家 蒙克的經驗之談,時時在程兆星心頭產生著共鳴。于是,拿著畫筆的那只手,順著出生的窯洞、小路,彎彎曲曲,一直游蕩到黃土高原,黃河兩岸,當他跪拜祖先,與生靈神交,匍匐在這貧瘠、廣闊、博大、無私的土地上,傾聽著人們的呼吸聲,干活的吆喝聲,婆姨們的笑罵聲,孩子們的哭聲、叫聲時,他更加清楚:這才是自己的根! 黃色、紅色、白色、黑色、褐色,用顫動的線條,流淌的顏色注入畫面……。剪紙、大戲、畫塑、炕圍,大紅大綠的那種直接、毫無道理的組合。真真切切地傳遞著情愛,歌頌著生命,寄托著信仰,祈望著幸福,沒有無病呻吟和虛假的粉飾,這些都在程兆星的血液里發酵著……。《蒼天》、《生靈》、《棺前》、《出殯》、《順流》、《古城門下》、《送行的樂隊》、《窯洞里的歌》等作品,都帶著濃厚的黃土情,黃河韻,自然而然地流向一座座輝煌的藝術圣堂。

或許是對故土割舍不去的眷戀,如今雖然是河南省美術家協會副主席的程兆星,依然不肯舍棄那片黃土情。無論是他的版畫還是國畫、油畫,總是離不開黃河,黃土這一充滿泥土情懷的主題。筆下的山川人物古拙而倔犟,完全沒有時下的輕松和閑情。也許正因為如此,才使人感覺到他的作品的厚重,和耐人咀嚼。在當前畫壇的文化強制多于意會、感性多于理性,媚俗多于質樸,浮燥多于篤行的情態下,一個畫家能夠在精神上自立,不討巧,不依傍別人,這需要的不僅僅是淡泊寧靜,更需要獨立前行的勇氣。

但作為軍內外頗有影響的著名畫家,程兆星早已不同于先前那個放羊娃,他是用自己獨特的繪畫語言,酣暢淋漓去表現一個遠方游子對故土,對黃土高原的深深苦戀。用中國版畫泰斗、上海美術家協會副主席楊可揚生前的話說: “兆星的畫既有民間繪畫的樸實粗狂,更有西洋抽象派畫家對人文主義的關懷,是國內少有的表現主義高手。”

他的恩師、中國美術家協會常務理事陳天然對程兆星更是喜愛有加:“兆星誠于中而形于外。反映在作品中,顯得鄉土氣特濃,底蘊厚實,渾然天成,筆有盡而意無窮。雖然兆星原長于版畫,但幾進高等學府,國畫油畫皆佳,多藝互補,版畫也變的愈益豐富多姿。但他萬變不離其宗,鄉土本色依然。”

也有美術評論家稱:程兆星的作品早已上升到另一種高度,另外一種意境,雖然表現的內容依然是黃土黃河情,但在表現形式上,并不著眼于現代水墨和中國畫的差異,而是在經過數年的探索之后,致力于二者的完美結合。他把塞尚的體、面;蘇丁用筆的激情,引入到自己的水墨之中,同時又在語言和形式上借鑒了黃賓虹的技法。因為他在多年水墨實踐后發現,以塞尚和蘇丁的格式打造的水墨作品,“缺少根和一個切入點”。從他的創作中可以看出,他的水墨作品是由對“書寫”性的體悟,逐步借鑒并接受黃賓虹的藝術語言。這樣黃賓虹便成了他“進入傳統的一個點,一個通道。”

只問耕耘,不問收獲。程兆星那以黃士為題材的作品究竟有多少,究竟獲了多少大獎,究竟被國內外多少美術館和知名藏家高價收藏,就連他自己也說不清楚。你盡可在百度百科程兆星的名下去搜尋,但挪威國家美術館程兆星《生靈》的收藏,程兆星應該記得清楚。因為在挪威國家美術館館藏的挪威藝術家作品中,獨占鰲頭的是有十八世紀有“表現主義之父”美譽的蒙克的作品,總共有58件之多。蒙克作為挪威的國家名片,延續了將近兩個世紀。這之后,挪威一直在全球范圍內尋找真正意義上的“表現主義”的傳人,可直到上個世紀九十年代,挪威國家美術館女館長才在中國找到了程兆星,女館長對程兆星的作品自然是愛不釋手。執意要買斷程兆星所有的作品,但程兆星只是把《生靈》交給挪威國家美術館去收藏。倒不是程兆星真的“不差錢”而是他不愿去簽那份“賣身契”。

挪威國家美術館女館對程兆星的作法不無遺憾:沒想到,沒想到“中國的蒙克”會是這樣地固執。程兆星半是玩笑半是認真:“館長閣下,能否別叫我是中國的蒙克,能否稱蒙克是中國的程兆星啊?!”

程兆星是中國的蒙克,或蒙克是中國的程兆星,暫且不必認真。

尚是真的如此,有一天在西洋繪畫史上寫下“XX是中國的程兆星”,那才真的長了咱黃土地上黃種人的志氣!

不知讀者諸君以為然否?

作者:蘇清杰

作為“妙星族”中的一員,早在1993年10月,我也曾以《星啊,還是那顆星》為題,為程兆星寫過一篇長篇通訊,然后以半個版的篇幅,先后發表在《農民日報》和《文匯報》。

就在17年后的2010年8月29日,當我再次見到程兆星時,雖然程兆星依舊沒有脫去那套國防綠,但此時的程兆星,已不僅僅是解放軍鄭州防空兵指揮學院的副教授,同時也是河南省美術家協會的副主席。

1

程兆星做夢都沒想到會成為什么名畫家。他只想自己也能像 大姐那樣給人家描個床圍,畫個鞋墊,得到人家兩個黑窩窩。

1957年的寒冬,程兆星出生在晉西黃土高原的一個破窯洞。盡管“生不逢時”,但程兆星無論如何也算得上幸運兒。雖然父母都是斗大字不識一升的農民,且在先后生了九個娃(夭折了兩個),但撲實的父母從骨子里依然對家里那“四條漢子”報有厚望。若不然,就絕不會給他們分別取名為:兆衛、兆星、兆火、兆箭。在那“生下就挨餓”的特殊年代,能糊口活命是頭等大事。他的父母壓根就沒指望家里的“衛星火箭”真的能夠上天。正因為此,他們兄弟四人,除程兆星免強讀完初中外,其余沒有一個念完小學。至于家里那“三朵金花”,終歸是人家的人,自然不能讓她們白上學。用父親的話說:讀恁多書啥用?爹一輩子沒進過學堂,不照樣干活吃飯?

程兆星就這樣結朿了他的學生時代。當時只有15歲的他,做夢都沒想過要成為什么著名畫家。待他接過爹手里那桿用了幾十年的牧羊鞭時,只想把隊里那群羊放得更好,那樣便可多掙兩個工分。

多掙兩個工分,終也撐不起餓癟的肚子。倒是大姐狗云,憑著那雙靈巧的小手,給左鄰右舍剪個窗花,描個床圍,畫個鞋墊,時不時會得到人家兩個黑窩窩。他好羨慕他的大姐,正如追星族中的少男少女對他的狂熱一樣,他多想自己也能給人家描個床圍,畫個鞋墊,也能得到人家兩個黑窩窩啊!

學畫畫,對程兆星這個苦孩子來說,自然不是一件容易的亊。時間好說,每天把羊群往坡上一趕,對著監天、白云、黃土高坡什么的,想怎么畫都就怎么畫。可家里窮啊,買不起畫筆、畫紙,更買不起昂貴的顏料。但窮孩子有窮孩子的辦法:找來柴碳鍋灰,加些樹膠清水,就那么一攪,也就成了上等的顏料。然后把一根根竹管那么一削,分別插上一些長短不一的羊毛(正是羊毛岀在羊身上),也就成了不同型號的畫筆。紙張也不難,那時到處都在學大寨修梯田,廢棄的水泥袋有的是,揀回家用針線訂在一起,也就成了畫簿。有了最為原始的繪畫工具,他便發瘋地抹呀抹,畫呀畫,手上、臉上、衣服上,幾乎天天都有他勤奮“創作”留下的斑駁陸離的印記。

2

就連送展的文化干事也沒有料到,那些泰斗級的評委們見了程兆星的版畫一個個眼晴瞪得發亮:“這是一個小戰士的作品嗎?!”

幸運女神總是特別青睞執著追求她的人。一個偶然的機會,程兆星的繪畫才能被接兵部隊的首長發現,倒不一定真的是以“特長兵”特招入伍,而是他那勤奮好學的精神,令前去接兵的部隊漢子一個個為之動容:這樣的兵不接接誰?!程兆星就這樣抖落了一身黃土,穿上了國防綠,來到了當時的解放軍鄭州高炮學院,當上了電影隊的一名放咉員。時間是1976年3月。

一個黃土高原的放羊娃,尋夢中的理想不過是個黑窩窩。如今一下子跳進了解放軍這個大學校中的大學校,每月又有45斤的大米白面吃,這著實比黃土高原的野菜團子更養人。那每月不斷更換的大廚窗,那每場不斷更換的幻燈片,似乎都成了他練武用武的好地方。

程兆星異常珍惜這難得的時光。他時時用白石老人“不讓一日閑過”激勵自己,仿佛一日閑過就愧對那三餐的白米飯。也許正因為此,他硬是和自己過不去,每每放完電影,待收拾完場地,往往已是深夜十一二點,別人休息了,他卻把自己關在電影隊那間堆滿雜物的大庫房,對著各種各樣的畫冊練臨摹。

時間老人正是這樣:你珍惜他,他給你智慧,贈你以光榮;你作踐他,他報之你以惆悵,施之你以懊悔。終日“兩耳不聞窗外事”的程兆星,不知怎么感動了“上帝”,這個“上帝”不是別人,而是中國美術家協會常務理事、河南省美術家協榮譽主席、河南省書畫院院長陳天然。陳天然大師在仔細審讀了程兆星的一幅幅習作后,止不住連連點頭:“沒有想到,沒有想到,一個農村孩子竟有如此天賦!用不著懷疑,終有一天,成功會屬于你!”

有了前輩的勉勵,程兆星更覺渾身有使不完的勁。在陳天然大師的具體指導下,當時連刻刀都沒見過的程兆星,索性攻起版畫來。到1980年未,他創作的版畫《自習》和《兵器教室》,硬是被熱心的文化干事送到全軍美展辦公室。就連送展的文化干事也沒有料到,那些泰斗級的評委們見了程兆星的版畫一個個眼晴瞪得發亮:“這是一個小戰士的作品嗎?!”當他們確認這兩幅作品確確實實是岀自一個23歲小戰土之手時,破例把這兩幅作品放在了展廳最顯眼的位置。

之后,全軍美展辦公室對外宣稱:這次全軍性的美術大展,在為數不多的參展士兵中,程兆星是唯一一個有兩幅作品同時參展的人。

3

或許是對故土割舍不去的眷戀,如今雖然是河南省美術家協會副主席的程兆星,依然固執地畫著當年那片生他養他的黃土地。

有了這兩個經過多年陣痛后降生的“產兒”,程兆星也就越發不可收拾,接踵而來的《宣誓》、《求索》、《洗禮》等一幅幅反咉軍旅生活的版畫,都相繼在他的刻刀下問世,并連續不斷在各種大展中獲獎。盡管早在1983年程兆星就加入中國美術家協會,成為當時全國美協中最為年輕的會員,他也因此成了總參自學成才標兵,但他頗有些自知明:那最初的啟蒙,不過是得助于姐姐的鞋墊、床圍,僅僅靠支離破碎的繪畫理論做基礎,似乎很難沖岀自已給自己構筑的那特有的圍城。于是,他硬是憑著自己的執著,1984年先是步入西安美院版畫系進修1986年又到河南大學美術系深造,1989年又以優異的成績,考入解放軍藝術學院美術系。在這三座全國頗有影響的軍地大學,他開始走進中華民族和這個民族以外更為廣闊繪畫天地,從而也熟悉了許多國內外的名師名畫,而其中最讓他喜歡的就是蒙克、貝克曼、柯勒惠支……。 遲到的學習機會,使程兆星補充了更多的養分;得天獨厚的環境熏陶,使程兆星“悟”岀了更多內在的東西。不管他是否意識到,他對現實生活的歌頌,還是逐步讓位于對民族的生存和思考,特別是民族文化的延續情形,價值觀念的反思成為他不得不關注的主體,他對于超越現實生活的人的生存(環境與歷史)傾注了大量的熱情,他的作品中,開始具有了與其說是浪漫不如說是夢幻的色彩,現實與幻想、歷史與當代、文化與物質,甚至連生與死都交織在一起,而日常生活的場景與人物細節已被舍棄,代之以抽象的長河與落日、土地與星空,“蒼天”下是平靜、淡漠甚至有些茫然的人物,圓睜雙眼與我們對視。

記者注意到程兆星這一時期的作品中,人物多以群體的方式出現,這也說明他所關注的不是某一個體的悲歡,而是整個群體與種族的生存。《無題》一畫中的人物鏈的背景是北宋范寬的《雪景寒林》,作為一種文化脈絡的提示,饒有深意。須知這正是“中國畫危機論”引發動蕩的年代,程兆星的創作提示了藝術家與土地和民族文化的血緣關系,既反映了他對社會劇變的矛盾心態,也反映了他對于本土文化的深深依戀。也許是因為他不愿或難以真正融入到所謂的“學院派體系”,他不得不去追尋黃土地上人們生存的痕跡。因力這種痕跡,早就一筆一劃地刻進他童年的心靈,后來又從心靈一筆一劃地嵌進在他的畫面……。無論是他的《小路》,他的土《坡》,他的《流淌的歌》,他的《村口口的彎道道》,無不盡顯著他生活的印痕。

爾后的幾年,在眾多軍內外畫家熱衷于黃山、三峽、九寨溝時,程兆星卻弧獨地沿著黃河兩岸,完成了豫、秦、晉一直到敦煌的一次次采風。每次來到這些地方,他就像回到了自己的村寨。小院、窯洞、炕頭,每張面孔就像鄰居的大媽、大嬸、大爺、大叔。那一張張刀刻斧鑿般的臉,都把他們生存的痕跡和生活的學問深深地印在了上面。堅硬、敦厚、淳樸、麻木,甚至有些呆滯。那牛、那羊、那毛驢,都象他放過的一樣,富有靈性的它們可以和程兆星一起交流、嬉戲、玩耍。痛苦的時候,它們也會流下眼淚,吶喊、吼叫。那塬、那坡、那溝,就像裸露的母體,世世代代哺育著這塊土地上繁衍生息的人們。從程兆星一次推岀十余幅的《厚土系列》和《黃河系列》,你都不難找到程兆星在畫中的影子。

“我所描繪的是那些觸動我心靈眼睛的線條和色彩,我不是畫我見到的東西。而是畫我所經歷的東西。”十八世紀挪威表現主義畫家 蒙克的經驗之談,時時在程兆星心頭產生著共鳴。于是,拿著畫筆的那只手,順著出生的窯洞、小路,彎彎曲曲,一直游蕩到黃土高原,黃河兩岸,當他跪拜祖先,與生靈神交,匍匐在這貧瘠、廣闊、博大、無私的土地上,傾聽著人們的呼吸聲,干活的吆喝聲,婆姨們的笑罵聲,孩子們的哭聲、叫聲時,他更加清楚:這才是自己的根! 黃色、紅色、白色、黑色、褐色,用顫動的線條,流淌的顏色注入畫面……。剪紙、大戲、畫塑、炕圍,大紅大綠的那種直接、毫無道理的組合。真真切切地傳遞著情愛,歌頌著生命,寄托著信仰,祈望著幸福,沒有無病呻吟和虛假的粉飾,這些都在程兆星的血液里發酵著……。《蒼天》、《生靈》、《棺前》、《出殯》、《順流》、《古城門下》、《送行的樂隊》、《窯洞里的歌》等作品,都帶著濃厚的黃土情,黃河韻,自然而然地流向一座座輝煌的藝術圣堂。

或許是對故土割舍不去的眷戀,如今雖然是河南省美術家協會副主席的程兆星,依然不肯舍棄那片黃土情。無論是他的版畫還是國畫、油畫,總是離不開黃河,黃土這一充滿泥土情懷的主題。筆下的山川人物古拙而倔犟,完全沒有時下的輕松和閑情。也許正因為如此,才使人感覺到他的作品的厚重,和耐人咀嚼。在當前畫壇的文化強制多于意會、感性多于理性,媚俗多于質樸,浮燥多于篤行的情態下,一個畫家能夠在精神上自立,不討巧,不依傍別人,這需要的不僅僅是淡泊寧靜,更需要獨立前行的勇氣。

但作為軍內外頗有影響的著名畫家,程兆星早已不同于先前那個放羊娃,他是用自己獨特的繪畫語言,酣暢淋漓去表現一個遠方游子對故土,對黃土高原的深深苦戀。用中國版畫泰斗、上海美術家協會副主席楊可揚生前的話說: “兆星的畫既有民間繪畫的樸實粗狂,更有西洋抽象派畫家對人文主義的關懷,是國內少有的表現主義高手。”

他的恩師、中國美術家協會常務理事陳天然對程兆星更是喜愛有加:“兆星誠于中而形于外。反映在作品中,顯得鄉土氣特濃,底蘊厚實,渾然天成,筆有盡而意無窮。雖然兆星原長于版畫,但幾進高等學府,國畫油畫皆佳,多藝互補,版畫也變的愈益豐富多姿。但他萬變不離其宗,鄉土本色依然。”

也有美術評論家稱:程兆星的作品早已上升到另一種高度,另外一種意境,雖然表現的內容依然是黃土黃河情,但在表現形式上,并不著眼于現代水墨和中國畫的差異,而是在經過數年的探索之后,致力于二者的完美結合。他把塞尚的體、面;蘇丁用筆的激情,引入到自己的水墨之中,同時又在語言和形式上借鑒了黃賓虹的技法。因為他在多年水墨實踐后發現,以塞尚和蘇丁的格式打造的水墨作品,“缺少根和一個切入點”。從他的創作中可以看出,他的水墨作品是由對“書寫”性的體悟,逐步借鑒并接受黃賓虹的藝術語言。這樣黃賓虹便成了他“進入傳統的一個點,一個通道。”

只問耕耘,不問收獲。程兆星那以黃士為題材的作品究竟有多少,究竟獲了多少大獎,究竟被國內外多少美術館和知名藏家高價收藏,就連他自己也說不清楚。你盡可在百度百科程兆星的名下去搜尋,但挪威國家美術館程兆星《生靈》的收藏,程兆星應該記得清楚。因為在挪威國家美術館館藏的挪威藝術家作品中,獨占鰲頭的是有十八世紀有“表現主義之父”美譽的蒙克的作品,總共有58件之多。蒙克作為挪威的國家名片,延續了將近兩個世紀。這之后,挪威一直在全球范圍內尋找真正意義上的“表現主義”的傳人,可直到上個世紀九十年代,挪威國家美術館女館長才在中國找到了程兆星,女館長對程兆星的作品自然是愛不釋手。執意要買斷程兆星所有的作品,但程兆星只是把《生靈》交給挪威國家美術館去收藏。倒不是程兆星真的“不差錢”而是他不愿去簽那份“賣身契”。

挪威國家美術館女館對程兆星的作法不無遺憾:沒想到,沒想到“中國的蒙克”會是這樣地固執。程兆星半是玩笑半是認真:“館長閣下,能否別叫我是中國的蒙克,能否稱蒙克是中國的程兆星啊?!”

程兆星是中國的蒙克,或蒙克是中國的程兆星,暫且不必認真。

尚是真的如此,有一天在西洋繪畫史上寫下“XX是中國的程兆星”,那才真的長了咱黃土地上黃種人的志氣!

不知讀者諸君以為然否?

作者:蘇清杰

責任編輯:C009文章來源:河南省書畫網(2012-04-23)

下一條:沒有了上一條:寫在畫前

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區