-

沒有記錄!

張繼 軍旅書家的翰墨人生

2014/7/29 9:01:51 點擊數: 【字體:大 中 小】

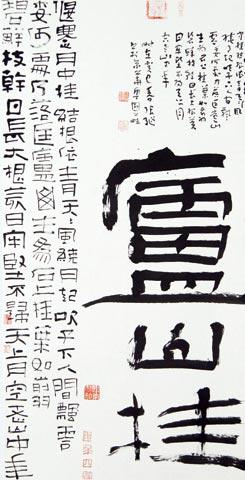

他的創作室名為“四融齋”,意味詩書畫印并融,可謂名副其實,而媒體稱他為“成就驚艷、頗具影響的全能型藝術家”亦并非謬贊

對于一位青年書法家來說,張繼的經歷可謂獨特。他13歲便在家鄉舉辦個人書畫展而嶄露頭角,至今仍然保持著“九年一展”的習慣他是有名的獲獎“專業戶”,曾接連在全國第五屆、第六屆、第七屆書法篆刻展中蟬聯最高獎他的古典文學造詣深厚,佳作頻出,寫就《中國書畫千字文》令人叫絕而他的篆刻也獨樹一幟,并多次擔任全國書法篆刻大展評委……他的創作室名為“四融齋”,意味詩書畫印并融,可謂名副其實,而媒體稱他為“成就驚艷、頗具影響的全能型藝術家”亦并非謬贊。

張繼位于北京長安街旁的工作室布置得古樸雅致,這里陳列著多幅書法作品,從中可見書家不同時期的風格特色。在接受采訪時,張繼先生引經據典,落落而談,他的熱情真誠、淵博儒雅,都給記者留下了深刻印象。

蟬聯大獎

和很多著名的書畫家一樣,與生俱來的興趣是推動他走上藝術道路的原動力。張繼出生在河南省長葛縣的一個普通農民家庭。雖然不是藝術世家,但他從小就對寫字畫畫十分著迷。

“少年時代,當我還不懂得何為書法之時,就已受鄉間藝人影響,對寫寫畫畫情有獨鐘。據母親講,凡我所到之處大都留有筆跡,是否似當今一些景點‘到此一游’之類,已不能記得。不過印象頗深的是讀小學時內心總害怕某一天拼音字母會取代漢字,到那時書法恐怕就沒有了地位,真乃杞人憂天也。”他在一篇文章中這樣寫道。

13歲的時候,張繼就在家鄉舉辦了個人書畫展,一時轟動鄉里,成為遠近聞名的書畫神童。

大學時主修美術專業,畢業后分到河南油田美術學校執教,一切似乎都順風順水。1991年,張繼來到首都師范大學書法研究生班進修。

從相對閉塞的河南油田,來到了文化藝術氛圍濃厚的北京,這讓張繼感到如魚得水。這段時間,他有緣結識、拜訪了自己心目中仰慕已久的多位書畫名師,在跟這些前輩大家的交流中,讓他受益良多。

在這一年,他的視野擴展了,對書法的理念和認識都得到了前所未有的提高。也是在這一年,他收獲了自己生命中的一份大禮。

當得知全國第五屆書法篆刻展在征集參賽作品時,他決定試一試。在學校進修時,沒有很像樣的創作條件,教室里只有一張小課桌,狹小的宿舍里擠著8張床位,也沒有多余的空間,他就把一張空著的上鋪床板拆了下來,支成一個臨時的桌面,一揮而就了一幅百余字的章草。

對于這次投稿,他并沒有報多大期望,畢竟自己是初次參賽,又是個名不見經傳的年輕人。進修結束后,張繼回到了河南油田。他至今記得,是一個大雨天,門外突然傳來“砰砰”的敲門聲,打開門一看,是郵遞員,塞給他兩封信便轉身離開了。張繼拆開信封,第一封赫然便是第五屆全國書法篆刻展全國獎的領獎通知書!面對這突如其來的喜訊,激動的張繼手拿信封哭了起來。“現在說起來有點不好意思”,張繼說:“但當時真的太激動了,一是高興,二是因為這么多年的努力終于得到了回報和認可。”

而這次獲獎只是一個開始,后來,張繼又相繼在第六屆、第七屆全國書法篆刻展中獲得全國獎。四年一屆的全國書法篆刻展,可以說是中國書法界的最高榮譽,三年蟬聯最高獎,讓張繼在書法界聲名鵲起。

除此之外,張繼還獲得過全國首屆行草書大展、全國首屆正書大展、全國第八屆中青年書法篆刻展等一系列大獎,榮獲首屆中國書壇“中國十大青年書法家”、“蘭亭七子”及“蘭亭諸子”榮譽稱號,并獲首屆“林散之獎”。可以說,“得獎專業戶”的稱呼毫不夸張。

但面對這些榮譽,今天的張繼已學會淡然處之。他說,在第一次獲獎后,也經歷過一次落選。當時自己非常痛苦,剛收獲的自信又沒了。他甚至不敢相信結果,打電話過去讓工作人員核查“是不是搞錯了”。但是那一次也讓他對得獎看得明白,不要把獎項太當回事,能不能得獎不是自己的事,只有書法創作才是自己的事。

詩書畫印并融

少年得志,用這句話來形容張繼的經歷,可謂恰當。

不到三十歲便相繼擔任河南油田書協秘書長、書畫院院長。1991年任中國石油書法家協會秘書長,29歲的他成為該機構有史以來最年輕的一位秘書長。37歲時,張繼當選中國書法家協會理事。

2003年,第八屆全國書法篆刻展對評委進行了一次調整,由原來的主辦方指定改為由全國的書法家投票推選。這一年,39的張繼又以高票當選,成為最年輕的評委之一。

2004年,張繼被特招進入中國人民解放軍軍事科學院擔任文藝創作室主任,不久前又作為中青年藝術家精英人才,被選調到軍事博物館。

這樣的履歷固然令人羨慕,但也從一個側面說明了,張繼深厚的書法傳統功力和出色的才華,確是有目共睹。有評論家形容張繼的作品是“真書法”,一點一劃呈現的是傳統經典的浴火重生之美,字里行間流動的是漢隸簡帛的古樸自然之姿。

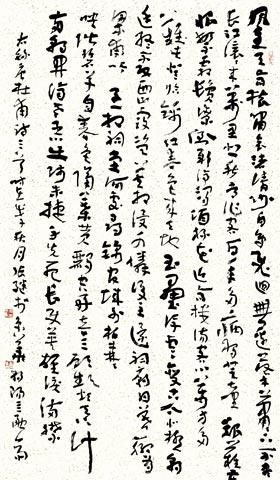

張繼的書法諸體皆能,但尤長隸書,隸書也是他賴以成名的書體。他的隸書多取方正之勢,間有橫扁、豎長或欹斜的處理,但不過分突出和夸張。作品中頻繁出現圓形、三角結構以及點的各種變化形態,巧妙運用合并點畫、濃枯墨色、輕重用筆等技巧,使作品充滿“金屬質感,碑簡意趣”,自然表現出“碑之靜穆,簡之動勢”。在隸書之外,他的草書同樣有很高造詣,“以章草為根基,通隸書之神韻,筆法嫻熟,有凌空飛動的筆勢,精美曼妙的筆意,風格沉著樸茂,氣度恢弘。”他多將隸書作品結合章草題款,與正文相得益彰,真正達到了渾然天成的境界。此外,張繼的篆書、楷書作品生動、高古,亦不同凡響。

張繼還擅長篆刻,是當今公認的金石大家,現任東方印社社長,多次擔任全國書法篆刻大展評委。其作品主要師承漢印、古璽,取法多元,并汲取清人制印精華。他主張印從書出,故其印“刀筆互現,字間氣脈流動,猶如其書意趣盎然。其朱文印灑脫奔放,不拘一格白文印純宗漢法,虛實成趣”。

在大學主修的國畫專業,張繼至今也沒舍得放棄,只是苦于分身乏術,創作的時間和作品數量并不是很多,但也形成了自己的特色。評論家稱其“畫風新穎,意韻高雅”。他既畫人物,又擅山水,并曾主攻以海底世界為主題的畫作,立意獨特,別具一格。

對于詩書畫印的并融,張繼說,“我真的不敢說詩書畫印都有成就,這不是謙虛,畢竟精力有限。但我在這四個方面的創作意識還是比較強的。詩、書、畫、印之間的聯系非常密切,比如書法和篆刻,都應是書法門類,無非是工具、材料變了。但并不能說把篆書完全不變刻到石頭上去就叫篆刻。篆刻是有單獨要求的,要刻出印味,要具有古樸、金石氣。書法與繪畫也是密切相通的,比如我的書法很多章法形式是從國畫的構圖來的。古代的隸書章法以有行有列的形式為主,現在,要想有所突破,只在隸書里面找是不行的,可以從其它門類里面去尋找更加豐富的形勢借鑒。”

樸率書風

中國歷代的書家浩如煙海,而當今中國書壇也是異彩紛呈,要真正自成一派談何容易,而張繼的書法卻是在深厚傳統基礎上名副其實的創新,真正做到開宗立派,獨樹一幟。

有評論家說:“張繼隸書體”,所以讓人產生一種驚嘆,絕不是說他的書法離經叛道,走的太遠。而是在秦隸、漢簡、漢隸、魏碑為母本的框架之內,在以情合理,以心造境的原則中,使高古的美感,當代的語境、自由的意識、書家的追求,完美地交織、組合在一起了,字與字之間,行與行之間呈現出多元的視角與黑白時空的聚合,通篇書法的境界和神韻也因此得到拓展和提升。

對于自己的書法風格,張繼總結了兩個字:樸與率。樸是樸實厚重,率是率意隨性。“這兩者乍一看是矛盾的,但是其實是可以達到一種合一,做到痛快豪爽而不浮飄油滑。”張繼說,其實藝術的本身就是矛盾,輕重、方圓、虛實、大小、動靜,統統都是矛盾,正因為有了矛盾,并解決好這些矛盾,才會體現出一種藝術的豐富性。

“古”與“今”是另一對矛盾。多年來,張繼一直潛心研習傳統書法。他心儀漢碑,也癡迷于漢代竹木簡牘,一卷卷古書時常令他愛不釋手。通過百余遍、千刀紙的臨寫,經歷“掰開揉碎”的反復揣摩,讓他對漢碑、漢簡帛爛熟于心。他創作的《張遷碑》樸拙方勁、《石門頌》舒朗蒼茫、《乙瑛碑》端莊凝重、《曹全碑》嚴謹秀麗,從中可見他崇尚傳統,研習經典書卷,長期浸淫古代碑帖之中積累的深厚功力。

但是同時,他又堅持藝術一定要具有時代的特色。“如果我們現在寫的書法還跟唐朝時完全一樣,那么肯定不會被時代接受。時代不同了,藝術審美肯定也會有變化,藝術要求我們不重復古人,不重復前人,也不重復個人。必須用現代的審美特征,來激活你的作品。” 張繼說,書法家也在成長,也在改變,“隨著年齡的增加,自己的審美觀也在逐漸變化。比如我過去也留長發,穿喇叭褲,現在你要說再讓我弄個長頭發我絕對不干了。因為審美變了,審美變了是因為自己的內在變了,藝術風格也會跟著發生變化。”

張繼認為,當今時代優秀的書法,一定要具備幾個特征。一是“書寫性”,要靈動傳神,不呆板要有“趣味性”,就像人們常說的,這幅書法作品有意思,有味道,說的便是一種趣味性要有“包容性”,不局限為一種模式,就像現在的隸書不一定都是蠶頭燕尾,可以吸收其他字體的特點最后還要有“兼容性”,一幅草書作品中,可能有楷有隸,還把篆刻、國畫都融進去,這便是兼容性。

新千字文

從13歲舉辦第一次個人畫展后,或許是機緣巧合,張繼一直保持著“九年一展”的習慣。從周口師范學院、河南省博物院再到中國美術館,張繼的幾次個展,每每引起轟動,好評如潮。

現在,張繼正在為自己的下一次大展做準備。這其中,有一位“主角”,便是他新近創作的《中國書畫千字文》。

對于千字文,大家并不陌生。1500年前,南朝周興嗣編纂的《千字文》,因其精思巧構、音韻諧美,成為千百年來記誦的經典。宋明以后直至清末,《千字文》與《三字經》、《百家姓》一起,構成了中國人最基礎的兒童啟蒙讀物。

同時,《千字文》在中國文化史上也有獨特地位,是歷代各流派書法家進行書法創作的重要載體。

而張繼的《中國書畫千字文》,卻是他個人的原創作品。

從“冥宇無際,大帝開天。洪荒終止,結繩紀年。昧愚漸化,庖犧發端。崖刻禽獸,書畫一源……”一直到“晚熟賓虹,定標于髯。星辰迷漫,暉燦遺產。仰慕峻嶺,尤冀巍巘。道昭禹域,光熠人寰”。他將國學與藝術融于一體,按照歷史時序涵括了中國書畫的光輝歷程,行文造句工整押韻,更難得的是,嚴格按照千字文的標準,無一字相重。

這首《中國書畫千字文》充分展現了張繼古典文學根基的厚重,錘煉文字能力之非凡,得到了文字學、詩詞學界專家的高度評價。

在2014年舉辦的個人書畫展中,張繼計劃將這首千字文用真、草、行、隸、篆五種字體、八種書體分別創作。他還將文中提到的中國歷史上的兩百多位書畫家一一繪制在長卷上,后面的背景處提寫上他們的書法代表作,同時還有幾百方印,都將由張繼自己篆刻。這無疑是一個更為浩大的工程。雖然還有近一年的時間,但是已經讓很多人對明年的展覽、對這幅巨制的亮相充滿了期待。

張繼被人所稱道的并不只是他的藝術,他的為人在朋友、同事和書畫界同仁中都是有口皆碑。作為一位軍旅書家,他始終對自己嚴格要求,心懷感恩之心,積極為部隊服務、為社會服務,無償創作了大量作品,并多次伸出仁愛之手慷慨捐助扶危濟困,他先后被中國文聯評為“全國德藝雙馨文藝家”,被中國書協評為“全國德藝雙馨書法家”。在采訪中張繼坦言,影響一位書法家風格的最大因素應該是性格。他的“樸率”書風正是他個人的寫照:寬厚、率真、熱情、善良,或許這就是為什么,他的書法藝術會如此真實有力,打動人心。