-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 3、胡秋萍書法欣賞

- 4、白居易 牡丹 牡丹詩

- 5、讓每個人都有勞動出彩的機會

- 6、焦作市召開勞動模范表彰大會

- 7、他想在南京找找謝安的后人

- 8、黃帝的傳說故事

歐陽修離我們有多遠

2013/2/23 12:01:49 點擊數: 【字體:大 中 小】

◎ 深圳特區報記者 王樽 實習生 王蘇蓉

今年8月9日,恰逢偉大的文學改革家歐陽修逝世940周年。作為“唐宋八大家”中承上啟下的文壇巨匠,古文運動的領袖人物,歐陽修在文學、史學、政治改革等歷史上的地位舉足輕重。其人其文的深遠影響已滲透進每個中國人的日常生活,他的名篇《朋黨論》、《秋聲賦》、《醉翁亭記》等至今仍是做人與作文的典范,而“醉翁之意不在酒”等名句更是今人耳熟能詳的成語。時隔近千年,在機遇與挑戰并存的中華文化復興的盛世,歐陽修的文史經驗對我們有著怎樣的鏡鑒,其為人為文之道對現實有著哪些啟迪?連日來,本報記者采訪了多位專家學者,對歐陽修的精神世界以及對后世與當下的影響進行了多角度的探尋。

文壇領袖——打破傳統的革新

考察文化發展史,會發現一個共同的現象,大凡在歷史變革中影響巨大的人物,都不是某個行當的單一從業者。歐陽修之所以能成為承上啟下的一代文化巨匠,得力于自身豐富的學養與歷史機遇的契合。他不是一般意義上的文學家,也不是政治活動家、經學家、史學家、或別的什么頭銜的簡單疊加,他是勇于質疑和突破傳統的文體革新家,是在文學、史學、政治等多個領域發揮過重要作用的文化宗師。

位于安徽滁州的醉翁亭。

雖然從政前期仕途坎坷,也因兩次直言上書被貶,但歐陽修在政壇上幾次官居要職,后期仕途更是峰回路轉,官至樞密使、參知政事等高位。其舉足輕重的地位,為其革新文風與政風帶來得天獨厚的便利。他利用掌握的權力和話語影響發起了第二次古文運動,通過改革考風,提倡平易通暢的文風,獎掖后學,為僵滯陳腐的文壇輸入了新鮮的血液。

歐陽修研究專家、江西師范學院中文系教授朱安群認為,歐陽修官居高位,始終關注社會特別是文化的弊端,有著強烈的圖新愿望及堅韌的革弊意志,是他能取得詩文革新運動成功的重要因素。1057年2月,歐陽修以翰林學士身份主持全國的進士考試,他鼓勵質樸曉暢的古文,欣然錄取蘇軾、蘇轍、曾鞏等人,而拒絕錄取文風艱澀奢靡,行文空洞無物的考生,對北宋文風轉變起了重大作用,并對后世產生了深遠影響。他提拔的門生,后來都成為了文壇革新運動的主力軍。歐陽修不遺余力培養和提攜后輩,蕩滌西昆體雕琢靡麗的流弊,力矯怪僻艱澀的時風,把散文創作和文論研討推進了一大步,其影響的范圍、時長都超過第一次古文運動,日常寫作的平易化、通俗化趨向一直延續至明清。引導宋文走向關注國計民生的康莊大道,甚至為明清散文演化為現代白話文奠定了基礎。

北京學者鄭超認為,歐陽修學術創新思想體現在敢疑、善辨、求真、重立。他力排舊說,下大力氣匡正學術框架,借以形成新的學術范式。同時,歐陽修是個知行合一的改革家,他積極推薦后輩才俊,支持王安石等人的政治改革。在學術研究中,堅持求真反對穿鑿附會,其主編的《新唐書》和獨自撰寫的《新五代史》創制新體,對于發展正史體例作出了巨大貢獻。

文如其人——文以載道的倡導者

作為“唐宋八大家”中承上啟下的巨匠,歐陽修上繼韓愈的儒家道統,下開清雅質樸新風。他的為人為文之道極少功利目標,而是不畏權貴,從革新士風入手進而革新文風,其胸襟和膽識成為當時與后世的楷模。

在接受記者采訪時,朱安群教授反復強調,韓、歐二人對“道”的理解和闡釋存在的差異。認為要全面理解歐陽修,必須要了解他說“道”時強調的“切于事實,本于人情”的意義。無論為人、為政、為學、為文,歐陽修始終堅持這八字原則,對儒學核心的“道”做了世俗化、實際化、人情化處理,并貫徹在其修身立德以及政治改革、學術研究和文學創作活動中。“韓愈為挽救由盛轉衰的唐王朝推尊堯舜傳至孔孟的道統,強調君臣父子的統治秩序,對改善百姓處境較少關注,而歐陽修面對北宋積貧積弱,危機迫近的社會現實,較多的關注百姓民生。”因而,歐陽修所倡導的文以載道的“道”,就是百姓的現實生活,就是用文章來表達具體的、關乎百姓的尋常事,符合老百姓安居樂業的愿望,而非無病呻吟,空洞無物的空文。這種價值取向是支撐他成為改革家、經學家、史學家、道德家和文章家的思想基礎,無疑把韓愈以來的文論發展了一大步。

歐陽修在散文、詩、詞方面皆有造詣。許多傳世名作為后人所傳誦,經久不衰。他的弟子蘇軾評價道:“論大道似韓愈,論事似陸贄,記事似司馬遷,詩賦似李白。”

在寫于被貶滁州時期的散文名篇《醉翁亭記》中,歐陽修借助對四季朝暮自然景物的變化,以及太守與民同樂的祥和景象,闡述了自己雖仕途坎坷,仍超脫樂觀的坦蕩心境。全文意境優美,語言清新,觀察細致,從主題開拓到行文架構都為后人所稱頌和借鑒。在詩歌創作中,歐陽修多借鑒韓愈,李白,杜甫等名家,博采眾長,風格多樣。而他的詞作,因多描寫男女戀情,離腸愁緒而頗具爭議。

對此,朱安群教授提出了自己的見解:歐陽修的雅詞和俗詞,共同顯示了他鮮活的人性和完整的內心世界。他解經論道“本于人情”,寫俗艷詞也是體現人的真實性情。這些俗艷詞,從思想上說張揚了人性欲求,沖擊了“禮教之大防”;從審美來說,在莊雅詩文仍占文壇主流時,帶頭并帶動后輩涉足艷詞創作,為俗曲、

白話小說沖擊雅文學發展壯大鋪了先路。

高風亮節——嫉惡如仇的一代宗師

時隔近千年,在機遇與挑戰并存的當下時代,紀念歐陽修對我們的現實意義何在?

中國宋代文學學會會長王水照教授曾將《歐陽修傳》的主題設定為“達者在紛爭中的堅持”,在王水照看來,歐陽修人生樂章的主旋律是紛爭:自我心靈的沖突,朝政斗爭的糾葛,至愛親朋的分合……在不到六十六年的生命旅程中,歐陽修飽嘗過自責,享受了尊榮,也蒙受過羞辱;剛直的性情使他備受輿論推崇,也使他結下了無數仇怨。這一切,都清晰呈現在他不朽的作品中,千年后的我們,透過文字依然能真切地感受到他的呼吸和心跳,和他一同悲喜,以堅定的信念和達觀的情懷,逐一破解當下生活的難題。

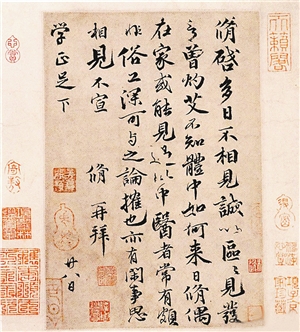

《灼艾帖》 歐陽修書,行書。北京故宮博物院藏。帖中“見發言”的“發”即歐陽修長子歐陽發。所謂“灼艾”,即針灸。此帖曾經項元汴、安岐、江德量鑒藏。清安岐《墨緣匯觀 上編》著錄。

朱安群教授認為,歐陽修追隨范仲淹以“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的濟世情懷。他是杰出的文學家,同時也是敢于與邪惡勢力乃至與天子爭是非的諫官型政治家,他反對各種社會弊端,反對貪污腐敗,提倡整頓官風與士風。其直言敢諫,不畏權貴的精神是他高尚人格的有力體現。他的研究和著述以古通今,有著強烈的現實指向。

歐陽修一生體現出來的文化價值哪里