-

沒有記錄!

- 1、阮咸與琵琶的故事

- 2、管仲齊勸諫桓公止封禪

- 3、胡秋萍書法欣賞

- 4、白居易 牡丹 牡丹詩

- 5、讓每個人都有勞動出彩的機會

- 6、焦作市召開勞動模范表彰大會

- 7、他想在南京找找謝安的后人

- 8、黃帝的傳說故事

鄭成功:25年光陰留晉江

2012/4/19 12:04:02 點擊數: 【字體:大 中 小】

晉江人杰地靈,人才輩出。他們在歷史舞臺上留下了或濃或淡的精彩一筆,還有許多名流也在晉江這片土地上留下了諸多足跡。《地理》版開辟“晉江名人地理”欄目,尋訪他們的足跡,走近他們的故事。

一個月前,福建省第七批省級文物保護單位名單公布,晉江有5處涉臺文物升級,其中包括安海星塔和東石寨兩處。這兩個地方都與一個名字緊密相連,那就是涉臺重要歷史人物鄭成功。

鄭成功,大家再熟悉不過的一個名字。據史料記載,鄭成功在晉江學習、生活、戰斗的時間前后有25年之久。他收復臺灣的事跡不用再冗訴。今天,我們循著他成長、學習、戰斗的足跡,去看看他留在晉江這塊土地上的印跡。

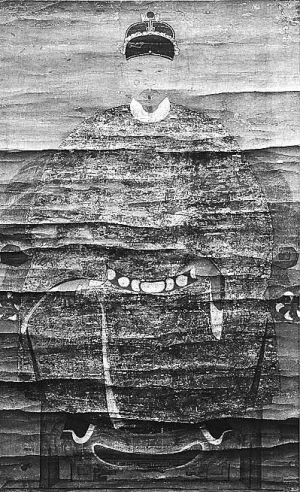

臺北“故宮博物院”收藏的鄭成功畫像。

名人:鄭成功(1624-1662年)

籍貫:南安石井

成就:明清之際民族英雄,收復臺灣,驅逐荷虜。

留跡:鄭成功七歲從日本歸來住到晉江,在晉江留下大量足跡,特別是安海、東石兩地,更是留下他生活、學習、練兵、戰斗的足跡,比如安海星塔、安海報恩寺、東石白沙古戰場、東石寨、龍江禪寺等史跡。

星塔是鄭府僅存建筑

[成長]

星塔是鄭府僅存建筑

鄭成功在七歲的時候從日本回到晉江。他的父親鄭芝龍在安平建了一座氣勢磅礴的府邸,緊緊挨著舉世聞名的安平橋,小小年紀的鄭成功,一回來便住進了那深宅大院。父親為他請了安海一帶見多識廣、出類拔萃的人才擔當他的啟蒙老師。

鄭成功除了在家里接受老師的教育外,還經常跑到離家不遠的星塔讀書。據《安海志》記載,星塔為“崇禎二年(1629年)鄭芝鵬建,十六年(1643年)重建”。邊長2.4米,高16.6米,層層收分,置瓦出檐,四面做假門,葫蘆形塔剎。三層西面嵌鄭芝鵬撰《重建星塔小引》碑一方,碑文:“夫塔以星名者,言其高接星辰,文明炳星日”,意為高可摘星辰,含有安海文明可炳星日之意。四層嵌“星塔之塔”刻石。如今,星塔仍存,且保存完好,立于安海成功小學校園內,是鄭成功家族在安海所建府邸唯一保存下來的建筑。現在,它不僅是安海的一處名勝,更成為第七批福建省文物保護單位。而星塔所在的坑哈村,還流傳著少年鄭成功與星塔的傳說呢。

話說少年鄭成功經常在塔下讀書,聰明好學的他,讀起書來總是很專心,但是每天下午總會被鑼鼓聲吵得無法讀書。原來,這個村里有個奇特的習俗,每日下午都得敲鑼打鼓,這樣才會有好收成。鄭成功聽了很好奇,一問才知,在坑哈村東南方向有一個穴,叫臥牛穴,說是村里的風水穴。可是那只牛臥倒在小山坡,不愛動彈,中午還得午睡,下午日頭一曬,睡得天昏地暗不知道醒。鄉里人擔心鄉人的運氣會因此跟著睡著,人畜不旺,五谷歉收,只好每天下午敲鑼打鼓,將臥牛喊醒。鄭成功聽了心里想,總是用鑼鼓喊牛也不是辦法,又花氣力,得想一個一勞永逸的辦法才行。鄭成功四處走走看看,就想出一個辦法,提議在鄉里西南邊的山坡建一座塔,下午西照日一到,塔有一個倒影,就像一支鞭,打在臥牛穴上,臥牛就不會再睡了。眾人一聽有道理,就建了一座塔,來制伏臥牛,從此就不用日日下午敲鑼打鼓喊牛了。從此,這個塔就叫醒塔,鄉里人叫走音就為星塔了。

故事倒挺有趣,可是卻只是牽強附會罷了。建星塔時,鄭成功還在日本。故事不過為星塔和鄭成功添上幾許色彩。

說起來,安海不但是鄭成功青少年時代讀書成長之地,而且也是他抗清和驅逐荷夷收復臺灣的基地。他在安海報恩寺與順治帝所派的官員談判,二次談判都破裂,直接影響了他最后與清兵對抗。后來,報恩寺被毀,現今遺址僅存殘垣斷瓦和一株古榕樹。上世紀70年代,由華僑倡議并募捐,新的報恩寺在舊址旁邊重建起來,新寺前還鑲著一副題頭聯“報國仰延平在此寺拒清簽和約,恩封奉永歷想當年得明誓義師”,便是訴說著鄭成功與報恩寺的一段淵源。

也因此,鄭成功對安海懷有十分濃厚的感情,無怪乎當他收復臺灣后,隨即把臺灣的赤嵌城改為安平城,把熱蘭遮港改為安平港。兩岸雙安平,足見鄭成功對故土的無限鄉思與深切感情。

進入東石鎮區,長長的仁和路總是最先進入視線。從仁和西路向左拐,便可見一條路名為“跑馬路”。東石寨的理事陳天界老先生告訴我們,這條路的名字是因為鄭成功當年騎馬來往于龍江禪寺與東石寨而得名的。此時的跑馬路并不長,在老街新房的逼仄下,只有一段比較寬敞。當年,鄭成功屯兵東石龍下村的龍江禪寺,并在東石寨練兵,因此每天常常要來來往往兩地之間,跑馬路是當時最快最直的一條通道。雖然后來這條路不再作為兵軍跑馬行走,可是這個地名卻一直流傳了下來,并成為現代路名。

過跑馬路不遠,拐個彎,便可見一長長斜坡,坡下有牌坊,不遠便是東石地標式的地方了———東石寨。東石古寨位于東石鎮區西側,瀕臨龍江,是一座有著近兩千年歷史的古寨。早在漢武帝建武年,這里便是畬族人聚居的畬家寨。

后來,改為東石寨。

歷史上,東石寨由于所處地勢高,視野廣,又正好跟金門、臺灣構成了犄角之勢,成為一個軍事要塞。不但如此,它更是一個商貿良港,由于東石港港面寬廣,港域水深無礁石,水面平靜,出入無風濤之險,是得天獨厚的良港,為居住在這里的先民們提供了商貿便利。人們紛紛進行海上貿易,這里的商貿漸漸興盛起來。明末,鄭成功為了反清復臺,借助東石寨有利的軍事位置,在這里安營扎寨,把古寨作為整軍練武、籌集糧餉的基地,所以當時的東石寨又叫做“鄭功寨”。順治十二年,也就是公元1655年,清兵大舉來犯,鄭成功便派叔父鄭鴻逵拆安海城又修東石寨,并在寨頂筑有水師訓操臺,操練水師。現在東石寨上的巨巖上偌大的“丹心”二字,據說是鄭成功親手書寫,以激勵將士的,后人稱此巖為“丹心石”,也稱古寨為“成功寨”。

那時候,拆安海城修東石寨,安海城墻的石條被砌在了依山臨海的東石寨上,城寨呈長方形,寨內有鄭成功操練水師的水操臺,占地面積1300多平方米。當初四面巍峨的寨墻,現在僅存30多米長了。在寨墻左下方不遠,能看到兩處寨門。東為“得勝門”,西為“鎮海門”,這兩個寨門為清康熙十六年(1677年)建,現僅存石門額,其他的是后來重建的。

登上東石古寨,眼前的景色開闊,鄭成功的故鄉石井便在海的對岸。由于東石寨中高巖突起,上為巖臺,是東石最高點,所以四目所及,極盡開闊。陳天界指著寨墻下的民居說,以前這底下全是海水,鄭成功的水師就排列在這里。可以想象,當年鄭成功站在巖臺上,指揮著臺下萬千水師是何等意氣風發。在巖臺東側有石階可登,而石階之旁,新建“朝亭”一座,以壯茲巖景觀而供游覽者憩息遠眺。階側臺旁,便是刻有“丹心”兩字的巨巖。

陳天界說,關于“丹心”崖刻,又另有一說,即鄭成功舉義抗清,并于東石寨設戍防守以后,附近父老鄉親,十分支持,紛紛捐款獻糧,以供軍需,當地巨商蔡秉元慨捐白銀一百萬兩;當時東石郭岑有一個叫做楊老二的,由于沒有錢,只有一頭牛給鄭成功,鄭成功十分感動,于是寫下七絕一首以表謝意,詩是這樣寫的:“秉元百萬獻軍需,耿耿丹心不卻無。更譽滄岑楊老二,家貧愿助一頭牛。”現在這首詩和故事被刻于石碑上,就立在“丹心石”的下方,如果你到了東石寨,可要記得去看看哦。

離東石寨不遠,便是龍江禪寺,那里是鄭軍駐扎所在,現在寺內存有一塊石碑,上寫“軍門界”,據說也是鄭成功親筆。在東石寨南側不遠處,是白沙古戰場,那里至今還留有鄭成功駐扎的城墻,以及軍士所用的武器和飲馬石等遺跡呢。

去東石寨那天,我正巧接到福建師范大學教授、閩商文化研究院院長蘇文菁教授的電話,她正與上海電視臺紀實頻道《文化中國》欄目主持人在鄭成功的故鄉南安石井拍攝關于鄭成功的大型電視訪談節目。當她得知我們在東石寨時,對鄭成功留在東石的足跡表現出了濃厚的興趣。她說,鄭成功是從晉江走出去的,而東石寨、白沙古戰場,以及龍江禪寺等他當年屯兵練兵的所在,是他強大軍團的基地,意義非凡。是的,所以,這里越來越受到重視。這不,一個月前,東石寨被公布成省級文物保護單位了。【原標題:鄭成功: 25年光陰留晉江】

來源:晉江經濟報 本報記者 黃海蓮