專題推薦

-

沒有記錄!

三弦書

2016/4/11 17:40:45 點擊數: 【字體:大 中 小】

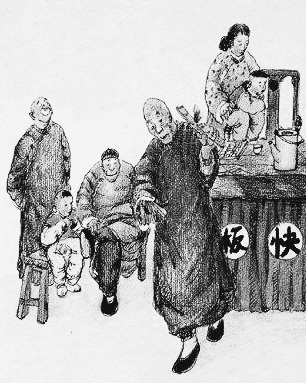

三弦書,也叫“鉸子書”。清光緒三十年(1905)傳入延津境內,據封丘縣馮村鄉趙彩村宋元敬(80歲)回憶,他十三歲學唱三弦書時,其師爺王志(大里薛村人)已是48歲左右,推算至今約有128歲,從而可知三弦書在新鄉的歷史約在百年以上,三弦書以主要樂器而得名。按其三弦制作的不同劃分為大鼓三弦書和小鼓三弦書。初期稱為腿板書或瞎子腔。稱三弦餃子書。伴奏樂器為皮鼓大三弦,八角鼓和小銅镲。小鼓三弦書的伴奏樂器為木板小三弦并配以腿板,藝人自唱自彈時,用一較寬且厚的布帶子綁于左腿肚上,將串連的四塊竹板中的一塊插于布帶子內,左腿腳尖不停地點地晃動,竹板隨之發出有節奏的聲響,加上撥弄三弦,邊彈邊唱。農村有句歇后語“瞎子抖擻腿,三弦書的嘴”。就是指盲藝人開唱三弦書了。小鼓三弦書,有些地方又叫鶯歌柳。

河南墜子傳入以前,三弦書乃為長垣、封丘、延津三縣的主要曲種。長垣縣大致以縣城為界,城北為小鼓三弦活動區,唱法采用平弦平唱,謂之平調,城南為大鼓三弦活動區,唱法慣用低弦高唱稱之為越調。城北小鼓三弦隸屬“三皇”門派中的段門一支,依次傳人有史九合、史太燕、張守訓、張丙印等,藝人人數較多。城南大鼓三弦的門徒寥寥無幾,但代表人物仍有付東生、王相勤等。延津縣的三弦書出現于清光緒三十年(1905),屬大鼓三弦一類,操此曲種的藝人雖然很少,但清末時岳王莊的老王先所演唱的《劉公案》和小段《鸚哥葬母》在小游房村一帶也頗受聽眾歡迎。他唱喜怒哀樂分明,有時手舞足蹈,激蕩人心。封丘縣的三弦書藝人大多屬“三皇會”成員,采用平調唱法。1931年至1947年,三皇會在馬堂崗、段堤、李四河、營里等村舉行多次,主要是敬神和評藝等。其中三弦書藝人居多,但多數已改唱河南墜子。

三弦書藝人常用的唱腔有;二八板、二六板、流水板、垛子板、飛板、慢板、栽板、煞板、三字緊、五字坎、十字頭等。演唱節奏一般由慢到快。傳統曲牌有:掛板腔、耍孩兒、高頭臉、王美蘭、老八板等。小鼓三弦書的表演多為單檔,即一人自彈自唱。大鼓三弦書的表演一般采用雙檔和多檔的方式。即一人演唱,他人伴奏。長垣縣的三弦書不僅有單檔、雙檔,還有多檔形式。大鼓三弦書多唱小段,小鼓三弦書則長于大書。傳統曲書目有:《秦英征西》、《絲絨記》、《唐王探病》、《蘇三起解)、《哭子吟書》、《武松趕會》、《夜盤貂蟬》、《金錢記》、《白綾記》等。

時至20世紀五十年代初期,由于三弦書較為呆板,三弦的彈援音量也較小,逐漸被河南墜子所取代。1973年原陽曲藝說唱團的李志剛,根據省群眾藝術館所下發的演唱材料中的三弦書曲譜(屬南陽三弦書),輔導演員排練,并使之流傳全縣。其演唱的現代曲目有《初春的早晨》、《還禮》、《鐵牛新歌》等。1976年延津縣曲藝隊向別的曲藝團學習了三弦書的唱腔(亦是南陽三弦書),并豐富了演唱的形式和內容。其演唱的曲目《重上戰場》獲新鄉地區曲藝會演二等獎。此外,在1976年間,延津縣、輝縣市亦出現過個別三弦書藝人。1979年原陽曲藝說唱隊解散,三弦書即停止演出。

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區