專題推薦

-

沒有記錄!

秧歌

2016/4/12 10:40:20 點擊數: 【字體:大 中 小】

秧歌,主要流行于封丘、原陽的部分村鎮,但二者有著不同的藝術風格。現根據傳入年代的先后,分別記述。封丘縣王村鄉申莊的秧歌,有著一百六十余年的歷史。清道光年間,一個游方道人來到申莊,寄宿在一戶任姓人家,那道人會唱一種民歌小調,稱之為秧歌。這對于當時文化生活極為貧乏的鄉村來說,無疑是格外新鮮、動聽的。那姓任的戶主學唱后,逐漸家喻戶曉,傳唱興盛于一時。由此,經道人的指點,姓任的挑頭,村內組織起了一個秧歌班子。爾后,申莊西頭有座奶奶廟,廟檐上塑有一座娃娃山,八個泥塑的娃娃形象各異,正是一班秧歌的演出場景。據張國彥(72歲)介紹,孟昭華曾向他講敘過該村秧歌的淵源。孟為申莊秧歌隊第三代傳人,距今有一百二十來歲。張國彥十來歲時,曾見過任家第二代領秧歌的老人,其時,那老人已有九十多歲的年齡。傳到張國彥時,已是第四代了。

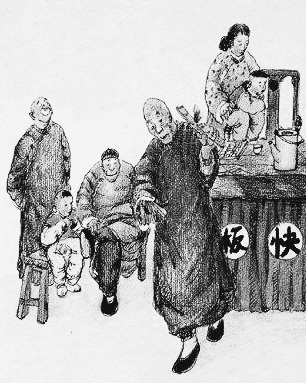

申莊秧歌的演出形式為八名演員,其中一個扮演老漢,帶白胡子,一手轉動花傘,一手搖芭蕉扇。一個扮演賣翠花的,潑旦裝束,一手拿折扇,一手執汗巾,身背小包袱。六名小演員,以十三、四歲的少年扮演為佳。三男三女中,男的著儒巾藍衫、小生打扮。女的亦由男少年扮演,著戲曲中的小旦服飾。男的打花鼓、女的則敲小鑼。演出開始前,八名演員跑場。男女相間,由老漢領頭,潑旦墊后。其跑場形式,有龍擺尾、雙鎖聵、倒卷簾、雙開門、大花場,小圓場。其間,男演員擊鼓時,又有“蘇奏背劍”、“古樹盤根”及兩人對打的“四門斗”等。鼓點有徐有疾,稱為“九連環”。男演員還有“劈岔”的動作。由于秧歌班子多是被人邀請而演出,正式演出前,由老漢即興編唱四句奉承歌,一陣鑼鼓后,老漢再唱四句喜詩。接著,便由分別站在兩側的六名小演員開始演出。有唱有白,唱多白少,亦有對唱。雖然均是小生、小且的打扮,但一人多角,可扮演不同的人物。一個演員唱完一段后,退回到隊列之中,由另一名演員出隊演唱。一個曲目結束之間,老漢和賣翠花的打岔(說唱笑話)演唱,內容詼諧風趣,多與正式曲目無關,秧歌女聲唱腔有“拉環腔”、“鍋鼎腔”、“平腔”、“顫臟”、“高音”等,以表現人物的喜怒哀樂。男聲唱腔則使用平腔和顫腔兩種。唱詞多是七字句,但也有十字句。其演出的曲目有:《紅燈記》、《賣愛姐》、《雙鎖柜》,《王定保借當》、《雙頭馬》、《站花墻》、《花亭會》、《王小趕腳》、《劉伶醉酒》、《白猿愉桃》、《牛榮送姑娘》、《貨郎翻箱》、《小寡婦上墳》等。《紅燈記》可演兩個晚上。《王小趕腳》為最受群眾歡迎的曲目。

申莊秧歌班子是一個玩友組織。每逢過舊歷年(春節)前后,由村內兌糧籌辦。l937年左右,也即是第三代秧歌時,技藝較高,頗為興盛。在縣城和周圍村莊連演一個多月。本世紀五十年代,申莊秧歌時有演出。1985年張國彥、劉相臣等人又組織起了第五代秧歌,曾參加了縣舉辦的春節文藝活動。在申莊的影響下,五十年代內,小馬寨、馬寨。瓦寨等鄰近村莊也興辦過秧歌班子。

原陽縣齊街鄉化莊的秧歌,至少有一百余年的歷史。清光緒(1875—1908)年間,其秧歌便興盛于一時。據李德明(72歲)介紹。他十三歲時學唱秧歌,曾聽老一輩人談起,化莊的秧歌興了四、五輩了。1928年,化莊哄起最后的一個秧歌班子,當時學藝的就有李德明。化莊秧歌的表演為:演員站在特制的“立蹺”上,邊走邊舞,到達演出地點后,則打場、扎攤、然后敲起鬧臺開戲,劇中人皆模仿戲劇動作,可謂“七情六欲滿臉戲、左拼右殺百萬兵”。秧歌演出一共六名演員,視劇情發展需要,出場者表演作戲,不出場者則在旁邊走花場。六名演員中,五名男少年外,還有一個左手執鵝翎扇、右手轉大紅傘、身穿大衫并罩上黃馬褂、腳蹬戲曲靴的老桿(即成年人)。老桿在表演中不時串場說唱,為徒弟們提詞打岔。其演出曲目是代代相傳的傳統戲,如《水漫金山寺》、《斷橋亭》、《洛陽橋》、《蝴蝶杯》等,并以《秦瓊叫門》、《白狀元祭塔》最為聽眾稱贊。由于秧歌在化莊廣為傳唱,因而,當時曾流傳有“化莊閨女不用相,個個都是秧歌腔”,“化莊的秧歌不用夸,不是‘叫門’就‘祭塔’”的民諺。化莊秧歌由村內秧歌會籌辦,會首多是富戶擔任。一般是有錢出錢、無錢出力,偶爾也有逐戶收兌糧食的情況。其演出的時聞多在每年的元宵節、火神會期間。并時常應許愿者所邀作還愿演出。化莊秧歌曾在原陽縣東部地區和延津縣城周圍村莊廣泛流傳,但由于少年演員的年齡增大,不適于秧歌演出的特殊要求,如需踩蹺及童聲唱腔等,故而自1934年停演。但至1985年,新鄉市文化館干部郭松針,根據化莊秧歌的資料和老藝人口傳又改編成寸蹺秧歌,演員由著古裝改變為現代時裝。過去唱“叫門”、“祭塔”,改成了喝改革開放的內容,參加河南省職工業余文藝匯演獲了獎。

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區