精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

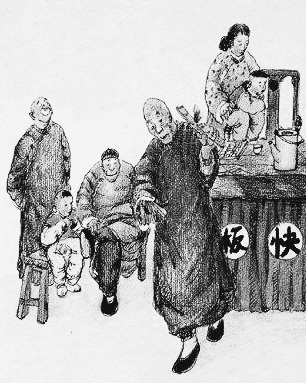

四股弦

2016/4/13 11:46:05 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

四股弦,多為盲藝人自拉四胡自唱,藝人左右膝下系四塊竹制的響板,顫動擊節(jié)。1915年,藝人張五牛、劉貴山、張景瑞的獨(dú)奏甚受群眾歡迎。1926年,四股弦流入輝縣部分山村,藝人由一人發(fā)展成二人對唱,典型的是輝縣藝人陳昭清夫妻,他(她)倆一弦一唱,主要唱鳳陽歌。1950年陳昭清夫妻收徒數(shù)人,在輝縣上八里及附近十多個(gè)村莊演出《鬧五更》、《十對花》、《十二月采茶》、《小尼姑出嫁》、《光棍哭妻》等,頗受群眾歡迎,后來,四股弦傳入新鄉(xiāng)北站區(qū),藝人們從唱風(fēng)陽歌擴(kuò)大唱放風(fēng)箏和剪剪花調(diào)。從二人對唱發(fā)展為眾人伴唱,伴奏人員從二人發(fā)展到八至九人,以四股弦為主,并配以笙、小管和橫笛。還有的藝人每唱完兩句,便間奏打擊樂,鼓、鈸、云鑼、大饒一齊響。四股弦的唱腔較簡單,近于說白。藝人們演唱的傳統(tǒng)曲目主要有《紅燈記》、《上門樓》、《雙鞭記》等,中華人民共和國成立后,從藝的只有張五牛、陳旭河二人。到1971年因無傳人而消亡。

責(zé)任編輯:M005文章來源:印象河南網(wǎng)

相關(guān)信息

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國國家藝術(shù)網(wǎng)

慶陽民俗文化商城