精彩推薦

專題推薦

-

沒有記錄!

太清宮的傳說

2013/6/25 9:47:21 點擊數: 【字體:大 中 小】

太清宮位于鹿邑縣城東五公里的太清宮集東北隅,北里許為渦河,商400米為鹿毫公路,西400米新時代古文化遺址——隱山遺址,瀨鄉溝從其西北蜿蜒東南,東為平坦的農田。

太請宮是祭祀老子的祠廟,也是老子的誕生地,1978年公布為鹿邑縣重點文物保護單位,1986 年升格為河南省重點文物保護單位。

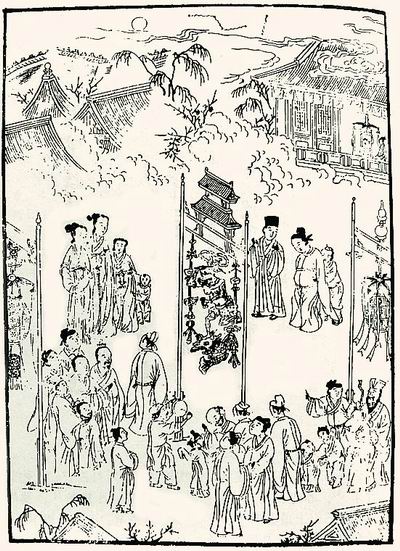

太清宮原名老子廟。據清代光緒版《鹿邑縣志》記載:“漢延熹八年(公元165年)立。《水經注》:渦水又北,逕老子廟東,廟前有二碑在南門外,漢桓遣中悺管霸祠老子,命陳相邊韶撰文。碑北有雙石闕,甚整肅是也。”“唐高祖武德三年(620年),從吉善行之言,祖老子,特起宮闕如帝者居。高宗乾封元年(公元 666年),追封老子為太上玄元皇帝,建紫極宮。天寶二年(公元743年)易紫極為太清。”據唐書本紀,武后光宅元年(公元684)尊李母為先天太后,擴建李母廟為洞霄宮,俗稱后宮。前宮一祀老子,后宮祀李母。兩宮相距一里,中隔一河,河名金水河,河上有橋,橋名會仙橋。前宮住道士,后宮住道姑。兩宮若有事相商,則以云牌傳示,道規頗嚴。因唐王室奉太清宮為家廟,故其建筑頗類長安王宮,占地八頃七十二畝,周圍四十里,宏偉壯觀,精致華麗,金碧輝煌。唐末黃巢起義,火燒唐王家祠,太清宮毀于兵火。宋朝好道。宋真宗趙恒自稱是道君皇帝,親撥國庫銀重建太清宮,規模比唐時有加,并于大中祥符七年(公元1014 年)親率群臣朝拜太清宮,冊老子為“太上老君混元上德皇帝氣立”,立“大宋重修太清宮之碑”,“先天太后之贊碑”,“會真橋記”等碑刻。

北宋末“靖康之亂”,金人南寇,天下紛亂,太清宮又歷兵燹,毀于土寇。“殘墻斷垣,狐兔潛蹤 ”。

從金大定年間始,太清宮修繕工程前后歷六十余年方才告竣。元代一統后,由于道教北七祖之一的龍門派創始人丘處機對元朝的貢獻,道教很受禮遇,元朝中央頒有保護太清宮的令旨、圣旨及執照等,碑刻今存。

元末韓林起義,占據亳州,又拆太清宮,取其材料運往亳州,以建其宮室。太清宮又一次遭到破壞。

青康熙十七年(公元1678),善土周道圣等人見太清宮日趨頹廢,不忍坐視,又聚眾集資重修。歷時七年,至康熙二十四年(公元1685)竣工。其間殿堂亭閣,眾神金身,無不繪塑一新。然其規模終不能復初,與唐宋盛時相較,“僅存什一于千百也”。

今前宮現存主體建筑太極殿,鐵柱、古柏三株,望月井;后宮有三圣母殿、娃娃殿。前后宮共存唐至清碑刻十余通。

責任編輯:C006文章來源:印象河南網

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度