精彩推薦

熱點關注

- 1、濮陽麥稈畫的藝術特色

- 2、倉頡造字在南樂

- 3、濮陽高城遺址藏有衛國故城

- 4、唐兀公碑

- 5、中共中央平原分局冀魯豫軍區司令部舊址

- 6、濮陽大弦戲的藝術特色

- 7、柳子戲藝術特色及曲目

- 8、東北莊雜技的歷史起源

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、濮陽麥稈畫的藝術特色

- 2、濮陽大弦戲的藝術特色

- 3、南樂縣楊家槍的主要內容

- 4、張曹廟會的基本內容

- 5、倉頡造字在南樂

- 6、濮陽高城遺址藏有衛國故城

- 7、唐兀公碑

- 8、中共中央平原分局冀魯豫軍區司令部舊址

倉頡造字在南樂

2014/1/6 16:06:30 點擊數: 【字體:大 中 小】

漢文字是世界上最科學,最富邏輯性的文字,有的學者把漢文字列為中國的第五大發明。那么中國的漢文字到底是誰發明的呢?

距今大約5000年前,也就是炎黃二帝中的黃帝率領華夏部族入主中原前后,因為先前的結繩打結紀事很難讓人們記住各自的勞動成果,也免不了因不能分清財產及不斷發生的政治、軍事、天文等而發生的爭斗,部落與部落之間的廝殺,部落中的所有人都企盼有更好的記事方式。于是,一種用于記事的符號結束了遠古先民結繩紀事的歷史。

倉頡漫游天下,觀察鳥獸行跡和山川萬物的形體,創造了一個又一個的符號,,他把自己創造的符號獻給了黃帝,黃帝大喜,下令各部落推廣使用,成了亙古以來驚天動地的大事。倉頡依鳥獸山川之形而造字,造字成功時引發了天降谷雨鬼夜哭;倉頡被后世譽為“字圣”、“倉帝”、“史皇”、“斯文鼻祖”等等。

春秋時期荀子在他的《荀子•解弊篇》中對這種情況做了一個總結,他說:好書者眾矣,而倉頡獨傳者,一也。于是倉頡的名字被他自己所創造的文字載入了歷史。

倉頡,是何許人。

倉頡是一個5000年前的部落首領,原名侯岡頡,侯岡是復姓,這個部落原屬于善使弓箭的東夷部落集團,但是聚居地靠近中原,處于華夏部族與東夷部族的結合部,而這一結合部正是現在的濮陽地區。

考古學家、《南樂縣志》總編史國強副教授告訴記者,到北宋以前甚至把他說到中國歷史上“三極”之一,把倉頡奉為“三極”之尊。這“三極”第一就是伏羲,二就是倉頡,三就是孔子。習慣上就是說伏羲創造了人,那么孔子就創造了人的思想,倉頡呢,他創造了什么?這就是倉頡創造了文字來記述思想,來傳播思想。

史國強的家鄉,濮陽市南樂縣就是倉頡的故里,而南樂縣吳村旁邊的倉頡廟和倉頡陵就是倉頡的歸宿。史國強是吳村人,他研究倉頡數十年,一直致力于發掘考證南樂縣倉頡廟和倉頡陵的歷史真實性。作為一個考古學家,在一位遠古的圣人、而且極有可能是自己先祖的圣人的陵墓邊長大,史國強沒有理由不去爭。

史國強告訴記者,他對全國各地有倉頡文化遺存的地方都有了解和對比,但他覺得河南省南樂縣的倉頡陵,應該是可信度最高的。

為什么說南樂縣倉頡廟、倉頡陵的可信度最高呢?自然需要一些證據,比如倉頡的姓氏來源,倉頡部族在什么地方生活,倉頡在哪里造字,還有倉頡廟中現存古跡的價值等等。那么,倉頡遺址可信度的關鍵是什么呢?

史國強給我們講述了自己的一段經歷:“1973年10月,當時我在鄭州學習考古,回到家的時候正好是放假,經過一場大雨,倉頡陵的陵墓已經被完全破壞了,經過大雨以后,地下的陶片就顯現出來了。我揀了不少這樣的陶片,大部分都是蘭紋、玄紋,有灰陶、黑陶,這都是典型的龍山文化的東西。我把這些東西裝到小袋里帶到鄭州讓老師看,老師看得很清楚,他說是仰韶到龍山時期的遺物。”

史國強是最早發現南樂倉頡陵地下有古文化遺存的人,地下陶片的年代與倉頡生活的年代完全對應,考古學稱之為龍山文化時期。如果說史國強的首次發現只是一個年輕學子的誤打誤撞,那么,1999年,河南省和濮陽市的考古專家對倉頡陵的正式勘察,其結果則震驚了考古界。

南樂縣文化旅游局郭彥勇局長說,當時在陵后5米處挖了一個長7米寬4米的一個探方,上面4米黃土層,有三米多黑土層,下面最底層到7米處,就發現了龍山文化層,出現了紅陶片、碳化谷粒、燒土塊、蚌器、石器、骨器、陶器,當時編織袋裝了好多袋,地下文物非常豐富,專家都感到驚奇。

后經勘測,以目前的倉頡廟為中心,大約3萬平方米范圍的地下都存在有規模龐大的仰韶和龍山文化遺址。也就是說倉頡生活的年代在5000年上下,正好倉頡陵下面的遺址涵蓋了這個時間,他相對應。

對古文化遺址的考證,最被看重的是歷史與考古的契合,即地上與地下的對應,河南南樂縣的倉頡廟、倉頡陵是包括陜西白水和山東壽光、河南開封等地在內的眾多倉頡文化遺址中唯一符合這一條件的。白水倉頡廟也有一定規模,最有實力跟南樂叫板,但是史國強告訴記者,幾年前他到當地考察時,在與一位姓皇甫的管理人員交談中得知了一個白水倉頡廟藏而不喧的秘密。他問黃甫,我們都是同行,你能不能告訴我,這兒的陵墓到底打開過沒有?回答是打開過,他又問下面有什么,回答是下面是一座漢墓。

現在讓我們把這片紅墻圍繞著的樓群直接稱做倉頡廟和倉頡陵,不再加南樂縣做定語,因為它幾乎是唯一可信的真實的倉頡文化遺址。在漫步其間的同時,我們還將為此提供一些有趣的證據,它們是專家學者們在對倉頡本人的研究中找到的。

侯岡頡非常聰明,古書上說他“四目靈光,生而能書”長了四只眼睛,天生就會畫象形符號,他給自己取的單名“頡”字,本意就是把藤或革捆扎到木竿上作成筆。據說這28個被稱做“鳥蟲字”的字符,就是他的原創作品。這樣的早期文字后來演變成為甲骨文,然后一直發展到現在我們所使用的文字。

黃帝降服東夷后,把二兒子昌意封到了侯岡頡原來的領地,修建昌意城,而南樂縣原名樂昌,后改昌樂,言下之意不就是昌意的樂土嗎?近年來的考古發現也表明,昌意城應該在南樂縣的西北,這一方位和倉頡廟的位置竟十分吻合。

侯岡頡畫符造字的本事為黃帝和昌意所賞識,黃帝因此賜他姓“倉”。有人說,“倉”的意思是君上一人,這種解釋恐怕有點過分,其實“倉”的原意是當時普遍使用的一種顏料的青色,這樣一來我們就可以把倉頡想象成為一只蘸著青色的顏料奮筆疾書著的巨大的毛筆。倉頡為了采集字符、觀察自然造化經常云游四方,所以現在國內許多地方保留有與倉頡相關的文化遺跡也就不足為奇了。

黃帝任用倉頡為史官一說也不夠準確,因為史官這一職位的出現遠在商代,但是這一傳說的影響極為深遠,不僅倉頡本身被后世尊為“史皇”,他的后人分作三支,一支姓侯,一支姓倉,一支就姓史,而倉頡廟旁的吳村中有一半人家都姓史。

倉頡真正受到重用,并得到最大支持是在昌意的兒子、五帝之一的顓頊帝當政時期。近代著名的考古學大師徐旭生先生就曾指出:如果倉頡實有其人,或者仍屬于高陽氏(即顓頊)等類民族的宗教集團。鑒于象形文字最早多被用于宗教祭祀當中,史國強認為顓頊給予倉頡的職位遠比史官重要得多。

史國強告訴記者說,倉頡在顓頊時代他就是一個專職的神職人員。在顓頊改革里有一個重大的改革,就是“絕地天通”,專門有人去管理神職的事,就是代表人和神說話,來做敬天、授時這樣的一些事情。也就是在這個時期,倉頡作為神職人員,在顓頊的麾下進行了文字的大整合工作。

在顓頊時代,倉頡的造字工作從創造字符轉變為整合文字,使文字規范劃一,成為可以推廣使用的記事工具。這一意圖也許出自于倉頡,也許出自于顓頊,不論是誰的意思,整合文字都要比創造字符更加具有劃時代的意義,因為如果每個部落都只顧埋頭創造只有自己才能看得懂讀得出的字符,雖然創意上高明了許多,但其后果可能比用繩子打結更讓人頭疼。這也就是荀子所說的“造字者眾矣,而倉頡獨傳者,一也”的真正含義。

后世之人說倉頡“四目靈光”,說倉頡造字成功后“天雨粟,鬼夜哭”,就是天上下糧食,鬼魅因人神相通而恐懼哭泣,這些都是對英雄人物的神化,然而說倉頡活了110歲卻并不是一個神話,那么,倉頡真的有那么長壽嗎?非也!110年其實是倉頡作為一個部族延續的生活時間,也就是說倉頡不是一個人,誰做了首領誰就是倉頡,而且他們都從事造字工作。

2000年,南樂縣倉頡文化遺址被列為河南省文物保護單位。

據考證,倉頡廟始建于1800年前的東漢時期,倉頡陵的年代尚不能確定,但廟依陵而建,陵的歷史更為悠久。隨著日月輪回,年代更替,倉頡廟多次被毀,也多次重建,它最后一次遭劫是在1966年,那時毀掉的是明代的主體,現在我們看到的倉頡廟倉頡陵則是1994至2001年間仿照明代樣式重新建造的。

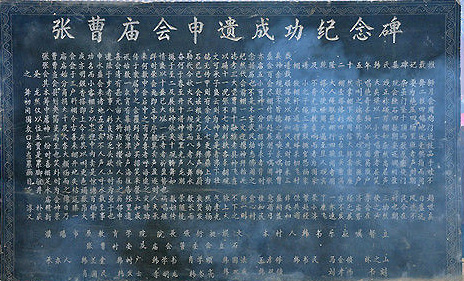

倉頡廟和倉頡陵占地38畝,主要建筑有朝天門、仰圣門、萬古一人殿、六書殿、字圣坊,陵墓、碑林、碑亭、藏甲樓等,雖說建筑物大多是新的,但陵廟內收藏有大量彌足珍貴的歷代石碑石刻。

責任編輯:C009文章來源:新聞調查周刊 2012-08-24

下一條:沒有了上一條:濮陽高城遺址藏有衛國故城

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區