-

沒有記錄!

票據堆里的金融史話

2013/8/22 17:21:04 點擊數: 【字體:大 中 小】

從中國第一家銀行戶部銀行成立的光緒三十一年(1905年)到現在,中國的銀行史走過了100多年波瀾壯闊的歷史。在這100多年里,除了錢幣外,人們在日常生活及商業、金融活動中和銀行有密切關系的諸如支票、存單、期票、債券等金融票據,見證了我國銀行的輝煌發展歷程以及人們生活的改變,真實地記載了不同歷史時期我國經濟發展的內容和過程。

與數字打交道的人,天生的嚴謹。干了一輩子銀行信貸的鄭福堂,玩起收藏也是條理清楚。從方向上,以中國金融業的四大表現形式當鋪、錢莊、銀行、民間借貸為大綱;從類別上,支票、借據、本票、匯票、存單,甚至銀行請客吃飯后報銷的憑證,等等,以具體的票據將每個門類支撐起來。

而在鄭福堂看來,收藏票據最大的樂趣在于幫助自己也是幫助銀行業梳理中國金融業的發展史。

小小金融票據見證了中國金融業的百年興衰成長,而越研究歷史上的金融手段,老鄭越感慨現在金融服務體系的落伍。

收藏也講緣分

“我在銀行學校學習的時候,不學《金融史》,學的是西方的《貨幣銀行學》之類的,對中國的銀行業發展的介紹基本是空缺。”在鄭福堂看來,5年多來收藏的這幾千張金融票據,彌補了在學校里學不到的中國金融史。

鄭福堂在銀行工作,在20世紀80年代就開始從事信貸工作。形形色色的票據,對于不了解金融行業的人來說眼花繚亂,但是對于他來說,都是熟悉的老朋友。在搞票據收藏的同時,鄭福堂還是國內知名的老報紙收藏家。明崇禎年間的邸報,同治年間報房送報的搭肩,他的諸多藏品在國內外都是罕見的珍品。

研究老報紙與票據收藏相輔相成。金融票據主要出現在清末民初,是信用憑證,防偽工藝就成為其中研究的有趣之處。正是因為對老報紙的研究,他對明清時期的印刷以及油墨非常熟悉,所以搞金融票據收藏,老鄭基本沒怎么打過眼。而且因為有著專業的金融行業知識背景,老鄭還時常能撿到漏。

在去年北京嘉德的一場錢幣拍賣專場上,有一張精美的票據僅220元就被老鄭拍回來了。因為這張精美的票據的一個角被整齊地切掉,所有人都認為是殘次品,只有老鄭偷笑。這是一張民國初年的支票,眾人認為殘次其實不然,缺失的那個角實際上是兌付之后銀行銷毀的舉動,就好像現在去銀行銷戶,銀行將存折或者儲蓄卡剪掉一個角一樣。

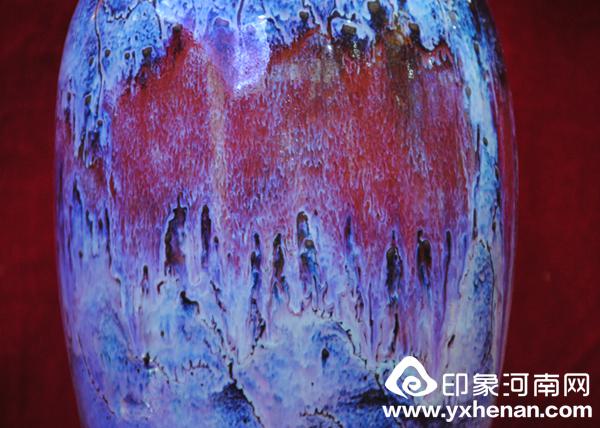

收藏是要講緣分的。老鄭玩收藏起先也跟所有人一樣見一樣愛一樣,錢幣、紫砂、玉器、瓷器,他均有涉獵,但是用他自己的話說,之前玩的諸多種類,太累,因為需要大量補課,彌補知識。唯獨這金融票據的收藏對了他的胃口,一方面是因為專業對路,干起來輕車熟路;另一方面是因為意義重大且目前收藏的成本不高。

“玉器、瓷器收藏,太多人在投資而不是收藏,沒個幾十萬元的投入基本買不到什么有價值的東西。但是金融票據,投入小且意義重大。小小票據見證的可是中國金融業的百年興衰成長,能彌補中國金融業的歷史空白,甚至對現在的銀行業發展也能起到啟迪作用。”老鄭搞收藏只進不出,藏友之間的交流是以物易物。在他理解,收藏是圈子文化,物以類聚人以群分,興趣相投的人在一起干一些有意義的事情。但是收藏不是投資,一旦將收藏變成投資手段,那么就不再是陶冶情操的收藏,而變成生意了。“玉器、瓷器漲瘋了,就是因為追隨的生意人太多,而潛心研究其中文化的人太少了,已經成了生意了。”老鄭說這是收藏的悲哀。

小小金融票據見證了中國金融業的百年興衰成長,而越研究歷史上的金融手段,老鄭越感慨現在金融服務體系的落伍。

啟迪當今金融業

每一張票據、每一種票據背后都有自己的故事,將票據集藏分類,鄭福堂感慨,我們現在的金融手段甚至比100年前還落后。在金融票據收藏上,老鄭孜孜不倦,他覺得梳理歷史能夠啟迪當前金融業的發展。

老鄭的藏品中,有兩個銅牌,做工精致,上面還雕刻著號碼和簡單的金融符號。這是干什么的呢?這是現在人們熟悉的叫號牌。我們現在去銀行辦業務,進門會先在叫號機那打印一張號碼,然后排隊等著。這個看似很現代的叫號業務,在100年前中國銀行業興起之時就有。老鄭的號牌就是證明。

幾年前,中國工商銀行曾在春節的時候推出過禮單業務。給孩子發壓歲錢,可以在銀行先購買設計精美的禮單,幾十元的幾百元的,然后過年的時候當壓歲錢發給親朋好友的孩子。禮單可以直接在全國任何一個銀行兌換人民幣。同樣是發壓歲錢,這樣玄虛地弄成一個禮單,讓像方便面一樣沒味道的發放壓歲錢變得文化味立顯,成了道大餐。當年中國工商銀行的這項業務,在業內叫好。殊不知這項創新在100年前也曾廣泛使用。老鄭的藏品中,就有三四種當年的禮單。有發壓歲錢用的,也有紅白喜事用的。

老鄭出示的一張大紅色印著喜字的禮單,上書“奩票”,是專門用來給付結婚份子錢的票據。老鄭解釋,過去民間流通的不是紙幣,銅錢、碎銀子直接給人隨禮既不方便也不好看,所以才有了專門的“奩票”,收禮人憑票去指定的票號或者銀行就能領取現金。

說起現在農村金融問題,老鄭說歷史上也有啟迪。老鄭從諸多藏品中拿出幾張紙,這是在上世紀三四十年代,一家名為北海銀行的銀行給當地農民提供貸款的票據。票據上寫著“月息六厘貸款”。農民只需要在冊子上登記家里有多少地,借多少錢用來買什么農具,然后簽上名就成。老鄭解釋,這相當于小額短期貸款。在農民需要買農具的時候,比如買個犁需要100元錢,農民沒有錢買,就可以去這家銀行貸款,貸款時寫明事項,貸來的錢說是買犁的就必須買犁,才能享受低息貸款,到期后還上即可。“老百姓把信用看得比什么都重要,所以很少會有人惡意拖欠。”現在的銀行嫌貧愛富,擔心壞賬率,不相信民間的信用,比較過去簡單有效的農村信貸手續和現在農村金融狀況,老鄭感慨現代金融體系的社會責任在哪里?

啟迪不僅僅如此。在過去大的家族和朋友之間,也可以自己成立救助基金。每戶多少錢在指定銀行開戶,存著。一旦成員之間誰急需用錢,就可以通過家庭會議許可后,在救助基金賬戶中支取應急,但是需要支付利息,以維持這個救助基金的存在。這種民間的自助,和現在親戚朋友間“莫談借錢”的氛圍,也儼然形成對比。

“我們是進步了,還是退步了?”老鄭說,越研究過去的金融手段,越感慨現在金融服務體系的落伍。金融是建立在信用的基礎上,信用體系的建立僅僅靠現在的銀行信用記錄,有多大作用呢?老鄭說,一個民族的文化,誠信的傳遞繼承,讓被動遵守信用發展為主動維護信用或許是最好的途徑。

到底什么是收藏?在接受完本刊采訪之后,老鄭突然頓悟。他打來電話說,收藏其實是文化的傳承和繁衍。藏品是歷史的見證,收藏人是在傳承美德。他要做的是繼續當這個傳承美德的人,守護一份中華魂,因為每一個中國人不管現在漂在哪里,骨子里都流淌著同樣的血。藏品是激發每個人愛國之情的催化劑。作者:肖 芳【原標題:票據堆里的金融史話】