精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

河南省姓氏文化研究會校姓委員會暨全國校姓代表赴內蒙古參加戊戌(2018)年成吉思汗查干蘇魯克大典

2018/5/24 16:44:34 點擊數: 【字體:大 中 小】

概述:成吉思汗祭典是蒙古族祭奠民族英雄成吉思汗(1162 - 1227)的習俗活動,是蒙古族最高規格、最隆重、最莊嚴的祭祀活動。成吉思汗在十三世紀初,統一了蒙古各部,建立了蒙古汗國,成為蒙古族崇敬的民族英雄,并被稱為“一代天驕”。1227年成吉思汗病逝后,按照當時的習俗實行秘葬。子孫為紀念先祖,建立“八白宮”(即八座可以移動的白色蒙古包),收集成吉思汗遺物供奉其中。現今的成吉思汗陵位于鄂爾多斯市伊金霍洛旗。蒙古族祭奠成吉思汗的習俗,最早始于窩闊臺時代,到忽必烈時代正式頒發圣旨,規定祭奠成吉思汗先祖的各種祭禮,使之日臻完善,代代相傳。

成吉思汗祭典由圣主宮帳為核心的八白宮祭典和成吉思汗蘇勒德祭典兩大部分組成。其圣主祭典以日祭與奉祭、月祭、米里亞古德祭(點奶祝福祭)、公羔祭、臺吉祭、香火(灶)祭和四時大典組成。四時大典為農歷三月二十一的春季查干蘇魯克大典、五月十五的夏季淖爾大典、九月十二的秋季斯日格大典、十月初三的冬季達斯瑪大典。四時大典,成為成吉思汗祭祀文化的重要組成內容,世代延續,相傳至今。

1956年,在黨和國家的關懷下,成吉思汗陵建成以后,將成吉思汗八白宮集中供奉在陵宮內,并實行集中祭典,完整地保留了成吉思汗四時大典等一系列傳統祭典。成吉思汗祭典于2006年被國務院列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

在成吉思汗祭典中,各類祭典都有不同的規格,而其中最隆重的屬查干蘇魯克祭。成吉思汗春季查干蘇魯克大典,從每年農歷三月十七開始,一直延續到農歷三月二十四,是成吉思汗祭典中最為隆重的傳統文化盛會。農歷三月二十一是主祭日,這一天,人們會用99匹白馬的乳汁獻祭蒼天,表達人與自然和諧相處、保護生態的理念,因此也被稱作“鮮奶祭”。這項保留著傳統文化特點的祭祀儀式,至今已經綿延傳承了800余年。

啟程赴蒙

輕風柔和,陽光明媚。2018年5月5日,河南省姓氏文化研究會校姓委員會組織鄭州市中牟縣和鞏義市校姓代表30余人從鄭州出發,其它各省校姓代表數十人也先后從各地出發,前往內蒙古自治區鄂爾多斯市參加“戊戌(2018)年成吉思汗查干蘇魯克大典”。

白云飛襯,溪水縈繞。在祖國正北方,有一塊古老而神奇的土地,它像一顆璀璨奪目的明珠,鑲嵌在內蒙古大草原的西南部,這就是聞名遐邇的鄂爾多斯草原。鄂爾多斯,歷史悠久,文化厚重,是蒙古族文化禮儀保存最完整的地區之一。成吉思汗西征時贊美鄂爾多斯是“梅花鹿兒棲身之所,戴勝鳥兒育雛之鄉,衰落王朝振興之地,白發老翁享樂之邦。”

地闊天遠,碧草連天。這是校姓族人走進鄂爾多斯大地的最直觀感受。他們中有的是第一次來到鄂爾多斯,有的則是連續多年前來鄂爾多斯祭祖。不管來了多少次,每一次都有新的感受,新的震撼。在這一片土地上,成吉思汗以其雄偉的身姿,守護著草原和人民的幸福安康。在這片土地上也閃爍著成吉思汗智慧的光芒,他用偉大的一生讓廣袤草原走向統一、走向文明、走向世界,讓美麗富饒的鄂爾多斯成為托舉一代天驕吉祥圣潔的宮殿。

蒼穹廬蓋,野草牛羊。一座座潔白的蒙古包連接成猶如一條圣潔的白色哈達,為遠道而來的客人獻上最吉祥的祝福。鄂爾多斯以優美的自然環境,古老的文化禮儀和濃郁的民族特色,深深地感染了從全國各地遠道而來的校氏族人。他們置身于鄂爾多斯壯美的草原風情之中,領略著草原民族的厚重文化和習俗,感受著草原人民熾熱如火,濃烈似酒的熱情。草原文化以它獨特的魅力給全國校氏族人留下了深刻的印象。

“鄂爾多斯”是蒙古語,譯為有眾多宮帳或殿宇的地方。它來源于成吉思汗宮帳“鄂爾多”一詞。據史書記載,在成吉思汗時期,蒙古高原上曾有四大宮殿,蒙古語稱之為“鄂爾多”。當時,負責守護“鄂爾多”的人甚多,他們來自不同的地方和不同的部落,均圍繞著“鄂爾多”駐牧于肯特山到杭愛山一帶,成為草原上有特殊任務的部落群體。久而久之,根據他們特殊的使命便被稱之為“鄂爾多斯”。“鄂爾多斯”也因此又賦于“守護宮殿者”的意思。在鄂爾多斯人中還有一部分管理“鄂爾多”的專職人員,稱其為”達爾扈特”人,蒙古語意思是神圣者。他們是草原上唯一免除賦役的人。成吉思汗去世后,他們又成為祭祀成吉思汗陵寢的專職人員,陵寢的守護者們懷著虔誠之心,代代相傳,完成他們的神圣使命。

在內蒙古鄂爾多斯的廣闊草原上,聳立著一座金壁輝煌的宮殿,那就是成吉思汗陵。陵宮坐北朝南,建筑在一米多高的長方形臺基之上,共分正殿、寢宮、東殿、西殿和東廊、兩廊六部分,由三個蒙古包式的宮殿一字排開構成,中間有走廊連接。陵殿雙層飛檐中間正面懸掛著“成吉思汗陵”蒙漢文金色大字的豎匾。在三個蒙古包式宮殿的圓頂上,藍色琉璃瓦砌出渾厚典雅的云頭花,在燦爛的陽光照射下熠熠生輝。精工彩繪的蒙古包式的穹窿頂,乳白圣潔的墻壁,金黃耀眼的寶頂都獨具蒙古民族的文化特色,整個陵宮的裝飾都獨具蒙古民族所崇尚的顏色和圖案。陵宮掩映在松柏綠蔭之間,猶如一只展翅高飛的雄鷹,在幽幽草原之上展示了草原帝王陵的恢宏氣勢和光彩奪目的雄姿。

歷史記載,成吉思汗率軍路過鄂爾多斯,目睹這里水草豐美,是一塊風水寶地,留戀之際,失手將馬鞭掉在地上。人們為紀念此事,便在此處設立了阿拉坦甘德爾敖包。成吉思汗陵園建立后,每年農歷三月二十一的查干蘇魯克大祭祭天儀式都在這里舉行。

成吉思汗陵,是祭祀這位偉人英靈的神圣場所。作為一座民族的豐碑,記載著蒙古民族滄桑的歷史和燦爛的文化。在這里,我們不僅感受到一個英雄民族的勇敢智慧,更感受到草原文化的古老神秘和輝煌燦爛的歷史文化。

春季蒙古族的盛會——查干蘇魯克大典

春季大祭是成吉思汗陵一年之中規模最大的祭祀活動。查干蘇魯克大典,在每年農歷三月十七至二十四日舉行,其中二十一日為主祭日,前后歷時八天,是成吉思汗祭典中內容最全、規模最大的一次祭祀。

碧空如洗,牧野茫茫;圣地今朝,天地人和。5月6日(農歷三月二十一日),“戊戌(2018)年成吉思汗查干蘇魯克大典”在鄂爾多斯市伊金霍洛旗成吉思汗陵隆重舉行。鄂爾多斯市有關領導、世界非物質文化遺產特邀專家和自治區有關專家代表團、有關省區和友鄰地區代表團、自治區有關盟市代表團、企業界代表團、鄂爾多斯代表團、各族各界代表團以及來自各地的10余萬祭祀群眾參加了大典儀式。

來自各地的蒙古族代表帶著哈達、奶茶、羊肉、磚茶等來到成吉思汗陵前,祈求草原風調雨順、人民幸福安康。

《公祭典禮流程》分為隊伍就位、熱場、公祭儀式起始、亞木特德祭祀禮儀、公祭起始禮儀、祭禮樂、獻祭儀式等七大板塊,包括念誦《伊金桑》《蘇勒德桑》、敬獻五彩哈達、敬獻圣酒、唱祭歌、恭讀公祭祭文等61項具體儀式。整個公祭典禮充分尊重歷史事實,力爭再現成吉思汗當年在客魯倫河畔拉起萬群牲畜之練繩,用九十九匹白騍馬鮮奶獻祭蒼天的恢宏氣度,同時充分體現時代特色,融入時代元素,凸顯了“莊嚴、隆重、神秘、神圣”的祭拜氛圍。

在大典祭祀中,有一道特別的禮儀隊,那就是達爾扈特禮儀隊。達爾扈特人是成吉思汗陵的守護者和祭祀人,也是成吉思汗祭祀文化的傳承者。達爾扈特部的祖先原是成吉思汗的警衛部隊,是成吉恩汗8位功臣的后裔。成吉思汗死后,由原來的五百戶警衛部隊守衛成吉思汗陵寢。他們的任務是專門管理成吉思汗的陵寢和有關祭奠工作。達爾扈特部遵照成吉思汗的遺訓,永不擔任任何官職,也不負擔官差徭役。達爾扈特的男人,一生只能做有關守衛成陵和祭祀的事情。父親教給兒子關于祭祀和管理的各種儀式和方法,學會《伊金頌》、《蘇勒德頌》、《窩奇特經》,這項事業代代相傳。達爾扈特是蒙古語,翻譯過來的意思是“擔負神圣使命的人”。他們無論是晝夜還是寒冬酷暑,從不怠慢、從不延誤、從未間斷成吉思汗祭祀禮儀。迄今為止,達爾扈特人已經忠誠地為成吉思汗守靈八百年。

“查干蘇魯克”在蒙古語中意為“潔白的畜群”,由于典禮上需要祭灑九十九匹白母馬的鮮奶,春祭也因此被稱為“鮮奶祭”,意在祈求蒼天和祖宗保佑人畜興旺、大地平安。八百年來,成吉思汗的守靈人——達爾扈特部世代相傳,將這一形成于13世紀的盛大蒙古帝王祭祀儀式完整保留至今,主要表達對長生天、祖先、英雄人物的崇拜,再現了蒙古族古老的火祭、奶祭、酒祭、牲祭、歌祭等禮俗,祭典凝結著蒙古族人民的民族感情,是蒙古族歷史文化中極珍貴的一份遺產。

在大典上,有一項特別震撼人心的儀式,就是由99匹白馬組成的溜圓白駿神馬隨從群的送行白馬群儀式。在鄂爾多斯幾百年來祭拜的“八個圣物”中有一個活體,這就是溜圓白駿神馬。據歷史記載,圣主成吉思汗在茫茫大草原上,拉起萬群牲畜的練繩,用九十九匹白馬的鮮乳獻祭蒼天,并將一匹白駿掛彩,冊封為長生天的神駿,進行供奉。當年被冊封的神駿被稱為“溫都根查干”,即“溜圓白駿”,被認為是草原吉祥福祿的祈禱,騰飛振興的象征,由成吉思汗的守陵人達爾扈特人以轉世的形式一直傳承至今。

裊裊香煙彌散在空中,抑揚悠遠的吟誦聲中帶著虔誠的祈禱,神圣的膜拜。祭祀隊伍中,由成吉思汗嫡系子孫、術赤后裔校姓族人組成的黃金家族方陣引人注目。

在血脈的信仰和文化的傳承中,校姓族人自覺的按照大典儀程,整齊有序,莊重肅穆的排列站好。他們身著蒙古族傳統盛裝,佩戴金色黃金家族的胸章,手捧著藍色的哈達,莊重地走向陵宮,向成吉思汗獻上祭禮。共同祈福祖國昌盛、民族和睦,祈求人民幸福安康。

他們在莊嚴和肅穆中感懷成吉思汗的偉大精神,在奶酒和草香中感受蒙古民族崇尚大自然的思想理念。

河南校姓族人從2012年10月18日被認定為成吉思汗后裔之后,并在同年11月19日由中牟和鞏義兩地校姓自發組成的代表團,首次赴內蒙古伊金霍洛旗成吉思汗陵參加了當年的冬季祭祀大會。此后校姓每年都會組織各地的校氏族人到內蒙古成吉思汗陵祭祀。2014年12月,河南省姓氏文化研究會批復成立河南省姓氏文化研究會校姓委員會。

今年,校姓組織了河南、河北、陜西、新疆、江蘇、湖北等地的校姓代表近100人參加了“戊戌(2018)年成吉思汗查干蘇魯克大典”。據了解,這是校姓第七次組團前來內蒙古鄂爾多斯參加成吉思汗祭祀活動。

據悉,大典期間,還將舉辦那達慕大會,來自內蒙古各地的一千余人將參加搏克(蒙古式摔跤)、賽馬、哈日靶(傳統射箭)、蒙古象棋等傳統體育項目的比賽。那達慕大會引來八方游客歡聚水草豐美的草原,共同領略獨具魅力的民族風情。那達慕大會,是草原兒女的傳統文化體育盛會,素有“草原奧林匹克”美稱。經過上千年的發展,如今的那達慕已成為繁榮發展草原文化的有效載體,成為世界人民了解草原文化的窗口。

尊祖敬宗,報本返始是中華民族的優良傳統,祖先崇拜是中華民族的傳統信仰。習近平總書記說:人民有信仰,民族有希望,國家有力量。近年來,鄂爾多斯市委、市政府高度重視民族傳統文化的傳承與發展,堅持走文化旅游融合發展、創新發展之路,將成吉思汗祭祀文化、蒙古族民俗民間文化與現代旅游有機結合,帶動了文化影響力和旅游競爭力雙提升。這次在成吉思汗查干蘇魯克大典期間舉辦那達慕大會,是大典系列活動的豐富和完善,是體育與文化、旅游有機結合的重要舉措。

校姓統譜編纂委員會成立

5月7日上午,在鄂爾多斯市伊金霍洛旗,召開了“第二屆全國校姓聯誼會暨校姓統譜編纂委員會成立大會”。河南姓氏文化研究會校姓委員會會長校鳳嶺,執行會長校延福,名譽會長校紅舉等領導出席,來自河南、河北、陜西、新疆、江蘇、湖北等地的校姓代表近100人參加。

會議由河南省姓氏文化研究會校姓委員會執行會長校延福主持,并宣讀《河南省姓氏文化研究會校姓委員會關于設立外省校姓辦事處的通知》文件。

河南省姓氏文化研究會校姓委員會名譽會長校紅舉宣讀全國校姓統譜編纂委員會名單及新一屆校姓委員會組織成員名單。

河南省姓氏文化研究會校姓委員會會長校鳳嶺作工作總結。發言中,校鳳嶺會長幾度哽咽,幾度動情,道出了校姓文化發展的艱辛與喜悅,分享了校姓文化工作的成就與期望。

會后,來自全國各地的校姓代表發表了自己的感言。

代表心聲

在此次赴內蒙參加祭祀活動的校姓代表中,年齡最大的是來自新疆已經八十一歲高齡的校云霞老人,她已經是第二次來內蒙祭祖。此次參加查干蘇魯克大典,她依舊非常激動,動情地說:“回來祭祖,就像找到家了。”

來自烏魯木齊的校侃說到:“祭祀自己的祖先,這是我們每個校氏族人都應該做的事情。”作為成吉思汗的后代他感到非常的榮幸,每年的祭祀活動,他都會前來。此次參加圣典千言萬語無法表達心中之情,他就用去年改編的散文詩中的一段話表達心中的感念之情:今古一脈,長歌九曲。時光的長劍無法切斷我們對先祖的感念;歲月浮云,也無法遮蔽先祖對我們的凝視。這思念,是心靈的擁抱、是歷史的延伸。

來自湖北鄖縣的陳平說到:“家族的事情是每個家人的事情”。作為校家的媳婦,自從2012年與河南的家人們聯系上以后,心中特別高興,特別激動,原來在河南還有這么多的家人。之前,我也參加過成陵祭祖大典和那達慕大會,都是非常激動人心的。這次參加成吉思汗查干蘇魯克大典,更讓人激動不已。我是校家的媳婦,也是家族的一份子,我愿意為家族的事情出一份小力,盡自己的力量去支持。家族的事情需要更多的家人們一起支持和參與,共同發展和繁榮。最后在這里特別要感謝河南的前輩家人們,是他們的四外奔波,到全國各地的求證,證明是成吉思汗后裔,才有今天的全國校姓族人走到一起去內蒙成陵參加祭祖大典。

河南省姓氏文化研究會校姓委員會名譽會長校紅舉想到二十年來校姓家族史的發展感慨萬千的說到,看到族人們積極來到成陵祭拜我們的祖先一代天驕成吉思汗,我感到驕傲。看到每年踴躍參加祭祖活動的隊伍越來越大,就回想起當年單打獨斗,歷盡艱辛,為了全國校姓文化的發展,族親校永泉拋家舍親,傾其一切發揚光大校姓文化的事跡。作為校姓一分子我們這一代人做了一件自己應該做的也是最關健的一件事情。

河南省姓氏文化研究會校姓委員會副秘書長校松波說到,參加了兩次成陵春季查干蘇魯克大典,覺得今年成陵祭祀規模更大,我認為我們校姓要發揚并學習我們先祖的精神,心往一處想,勁往一處使,使我們校姓涌現出更多更好有志人士,為國家的發展做出我們的貢獻。

來自湖北省的校姓代表校林理說到,參加這次圣典活動心情感到萬分激動,內心之情無法用語言表達。感謝近年來各級領導的關心支持,為校姓文化事業做出巨大貢獻。希望我們校姓族人團結一心,共同努力,為國家興旺發大,民族振興作出更大貢獻。

河南省姓氏文化研究會校姓委員會副秘書長校全勝說到,參加2018年春季查干蘇魯克祭祀大典,對我來說是一種責任,也是一種義務,更是崇拜圣祖的真實行動。有幸與全國校姓代表一起祭拜,感到萬分欣慰,更有幸與各界應邀的領導、蒙古族同胞在成陵相識,也是一種榮光。

大典舉行期間,河南省姓氏文化研究會校姓委員會名譽會長校榮春發來賀電。賀電中說,能受邀參加本次校姓委員會的年度工作會,十分感動。又承蒙抬愛,讓我能夠為校姓統譜編纂盡一份力,也感到萬分榮幸。同宗同源,同出一脈。校姓源遠流長,歷史悠久。又因為有鳳嶺會長和同族親友的貢獻,校姓家族能夠在今天團結互通,緊密聯系,將校姓的姓氏文化傳承光大,能為校姓,我深感自豪和驕傲。謹在此遙祝校姓委員會工作一切順利,祝愿校姓統譜早日付梓,祝福校氏家族枝繁葉茂、瓜瓞綿綿,祝所有同族親友身體健康、吉祥康泰、闔家幸福!

同時來電祝賀的還有:世界華人婦女聯合會榮譽主席(美國)校悠雲,中國社會科學院民族與人類研究所研究員、原所長杜榮昆、研究員白翠琴,中央民族大學蒙古語言文學系主任、教授朝克圖,河南省社會科學院研究員、蒙元史專家任崇岳,湖北省襄陽市歌舞團原黨組書記、團長、國家一級演員校毅之。

蒙古族作為中國五十六個少數民族之一,是中華民族大家庭中的一分子。蒙古族是一個偉大的民族,她具有悠久的歷史和燦爛的文化,是世界上為數不多的參與改變世界歷史的強悍民族。在這個民族中,誕生了世界偉人——成吉思汗,成為了蒙古民族的驕傲。蒙古族曾經為中華民族的歷史和文化做出過突出貢獻,也對人類歷史的發展產生過深遠影響。蒙古族建立的蒙元帝國是中國歷史上最開放的王朝,她建立了歷史上空前的遍布整個帝國的驛站系統,從中原到地中海之濱暢通無阻,開拓了一個東西方交流的新時代,使中外交流進入了一個新的歷史時期。中國四大發明中的火藥與指南針都是在這一時代傳到西亞,進而再傳到歐洲的。中國的絲綢、茶葉與瓷器大量輸往中國以外的地區,中國的醫藥學、歷史學、繪畫、審美觀也傳到西方。而東地中海地區的醫藥、古希臘的自然科學,穆斯林世界的天文、歷算、工程、醫藥也傳到了中國。蒙古民族對中國歷史及世界歷史的發展所起的作用和影響十分巨大。

校姓——遺留在中原的蒙古族后裔

5月12日中午,在河南省姓氏文化研究會校姓委員會會長校鳳嶺、執行會長校延福、副秘書長校全勝等人的陪同下,印象河南網管理中心主任曲寧等一行考察了位于鄭州中牟縣的校家崗遺址和校氏墓地遺址。

鄭州是具有三千多年歷史的商朝故都,是中國八大古都之一,也是軒轅黃帝的故里。在鄭州的中牟縣和鞏義市,世代居住著一支不為世人所知蒙古族后裔,他們就是校氏族人。在校氏的祖輩傳說中,校姓原是蒙古人的后代,但他們源于何處?祖先是誰?就不得而知了。尋根問祖是人們永不泯滅的情結,慎終追遠是人們報本反始的孝思。為了追根溯源,解開身世族屬之謎,校氏族人從文獻資料、口頭傳說、碑文遺跡、風俗習慣等方面著手,搜集各種資料,梳理論證。經過大量考證后,2012年10月份,來自中國社會科學院民族學與人類學研究所、南開大學、內蒙古大學、河南省社會科學院的5位蒙元史學者在河南省中牟縣召開了校姓族源鑒定會,通過專家研究討論一致認定元末明初由晉寧路遷出的校姓為蒙古族后裔,乃元太祖成吉思汗嫡系子孫,為成吉思汗長子術赤之孫,撒立答的后裔。其淵源脈絡為:成吉思汗—術赤—拔都—撒立答—校姓。撒里答之父為拔都,拔都是成吉思汗鐵木真之孫、術赤之嫡次子,術赤去世后,拔都襲封其汗位及封地。曾于1243年建立橫跨歐亞之欽察汗國。

在中牟縣校家崗村西北約1公里處有校姓祖墳,遺存有一通清代乾隆時期的墓碑。其墓主人為校秀書,立碑人是校秀書的侄孫校逢庚。因年代久遠,碑上文字被風雨剝蝕,很多字跡已不可辨。根據校姓保存的資料得知,碑文為:“□元時□□藩服食邑山西洪洞縣浩繁□□□□赸在草莽冊牒淪亡各以封號記族遂□校氏厥凌□□□至□□□科校郡庠邑庠校較互見之后□莫不報捷□□□子子孫孫一見之后知校較雖異但□□□本”。根據文字內容可知,山西洪洞縣的校姓是元代朝廷的藩服。藩服是指離王畿最遠的藩屬,這說明校姓乃是蒙古族的天潢貴胄。“食邑山西洪洞縣”、“赸在草莽冊牒淪亡”等文字說明校姓系術赤之子拔都之后,原系勛貴之家,因朝代更迭淪落為普通百姓。

如今,位于雁鳴湖鎮東漳村南約2000米處的校氏墓地,現存墓冢數處,埋葬著校姓從明初至今的校姓先祖,并有數十位先祖在中牟縣志都有記載,承載著校姓族人的情感寄托和中牟縣的人文歷史。

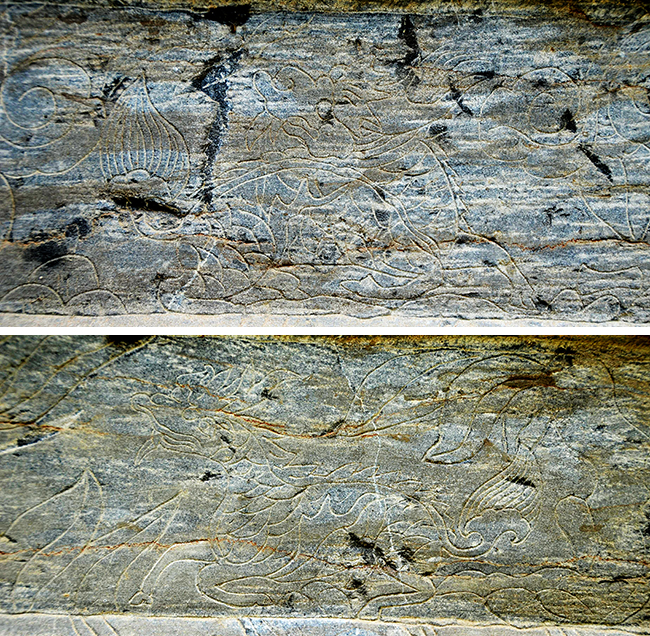

在校氏墓地發現的明代嘉靖年間墓葬五座,清代乾隆年間校秀書墓碑以及校陳錫之父镕親墓碑兩通,在2013年3月發現明代墓葬群,明代墓碑兩通,清乾隆年間镕親墓碑一通,碑首處均刻有“日”、“月”和祥云紋樣,并在出土的墓碑底座刻有特殊的骨頭圖案和麒麟祥瑞圖案。這些帶有蒙古族文化內涵的圖案雕刻無不表明,居住在中牟縣的5000余校姓族人是蒙古族的后裔。

被風雨侵蝕的墓碑上“食邑”兩字依舊清晰可見。

根據文獻資料和碑文遺跡記載,校姓先祖在元朝食邑山西省洪洞縣,元末避難至河北欒城,明初部分校姓離開欒城,南渡黃河到開封,短暫停留后又西遷至中牟縣,繁衍至今已600余年。這些墓葬及墓碑的發現對元史、校姓和中原成吉思汗后裔以及民族融合等研究提供了實物資料。2016年1月,校氏墓地被河南省人民政府列為河南省重點文物保護單位。

如今的校家崗遺址。

在校家崗遺址發現了帶有紋樣的石塊。

河南校姓蒙古族后裔主要分布在中牟縣、鞏義市、輝縣市和舞陽縣附近。校姓在中牟縣有5000余人,鞏義市600余人,輝縣市近200人,舞陽縣近1500余人。除河南以外,在外省也分布著較多的校姓同族。如,河北省欒城縣和鹿泉市校姓族人有1300余人,江蘇省泰州市轄興化市、姜堰區,鹽城市轄大豐市校姓族人約2800余人;湖北省鄖縣校姓族人約600余人;陜西省渭南市臨渭區、蒲城縣,富平縣,寶雞市陳倉區共有校姓3400多人,山東省曹縣有校姓200多人。另外,還有一千多名校氏族人散居在全國各地,他們同根同源,均是天潢貴胄、黃金家族。據不完全統計,全國校姓蒙古族后裔不到兩萬人。(本篇圖文由 《印象河南網》采編部 創作)

附錄:

戊戌(2018)年成吉思汗查干蘇魯克大典祭文

維公元2018年5月6日,歲次戊戌,建辰廿一,成吉思汗查干蘇魯克807周年大典,各族各界民眾,咸集天驕圣地,以篤敬之心,雅樂之儀,祭告成吉思汗曰:

成吉思汗,一代天驕。文韜武略,胸懷寰宇。

振長策而指極邊,展鴻猷以御四野。

一統草原,鴻圖化外。庇佑蒼生,隆興古今。

煌煌偉業載入青史,赫赫英明流芳千古。

壯哉中華,屹立東方。舵手領航,正道康莊。

盛會十九大,砥礪前行,不忘初心。

開啟新時代,民心齊薈,偉業恒昌。

一帶一路,聯通世界。精準脫貧,惠及萬眾。

民安國泰,今勝于昔。民族復興,指日可期。

壯美內蒙,芳草連天。物豐民阜,安泰和諧。

秉圣主精神雄踞北疆,籍改革東風璀璨西部。

鄂爾多斯,伊金霍洛。高原風物,煥彩標新。

文化遺產薪火相傳,圣地今朝氣象萬千。

天堂草原,再譜華章。轉型發展,其時正當。

三個扎實并舉,一副藍圖宏昶。

巍巍乎其志,牢記囑托,振鬣奮蹄,建設亮麗內蒙古。

浩浩兮其行,各族兒女,守望相助,共圓偉大中國夢。

查干蘇魯克,大汗白馬群。共襄盛事,呈祥獻瑞。

祭禮告成,虔虔心愿。冀佑草原豐美,福澤子孫安康。

小 花 絮:

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

下一條:沒有了上一條:河南省姓氏文化研究會百家姓拜祖團參加戊戌年黃帝故里拜祖大典

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區