-

沒有記錄!

領事館為侵華戰爭“打前站”

2013/10/24 11:35:09 點擊數: 【字體:大 中 小】

鄭州記憶之“諜影重重的日本領事館”系列之一

引子

PREFACE

所謂領事館,是一個外交機構,指的是一國政府派駐對方國家某個城市并在一定區域執行領事職務的政府代表機關。一般而言,大使館基本都是放在一個國家的首都,而領事館則是設在具有區域輻射功能的大城市。

新中國成立前,鄭州是一個縣級城市——當時稱為鄭縣(只是在很短的一段時間內稱為鄭州),但鄭州曾有一座領事館——日本駐鄭州領事館。日本為何要在鄭縣這樣的縣級城市設立領事館?

眾所周知,鄭州是一座火車拉來的城市,交通便利,日本在這里設立領事館,無非是看中了這里獨特的戰略地位。

根據史料記載,日本為了實現其侵略中國的野心,在鄭州開設領事館,名為從事外交商務事宜,實際則暗中從事間諜活動。

1936年夏,日本人在鄭州大同路通商巷九號開辦了一個文化研究所,事實上是日本在天津的“中國駐屯軍”派往河南的一個間諜機關。1937年1月4日晚九時左右,文化研究所準備向天津駐屯軍總部傳遞情報,由于研究所的大門外有中國警方監視,再加上漢奸和日本間諜不熟悉周圍地形,原本打算趁夜色跳墻到日本福原商店,卻誤跳到了救火會院內。國民黨河南省第一行政區督察專員公署不費吹灰之力便從漢奸趙龍田口中了解到特務活動的事實,成功破獲日本特務機關案,繳獲了大批日諜文件,其中不少材料都是通過日本領事館發出的。

在確鑿的證據面前,日本領事館被迫向河南當局道歉,此案成為抗日戰爭前中國政府對日外交活動中為數不多的勝例之一。

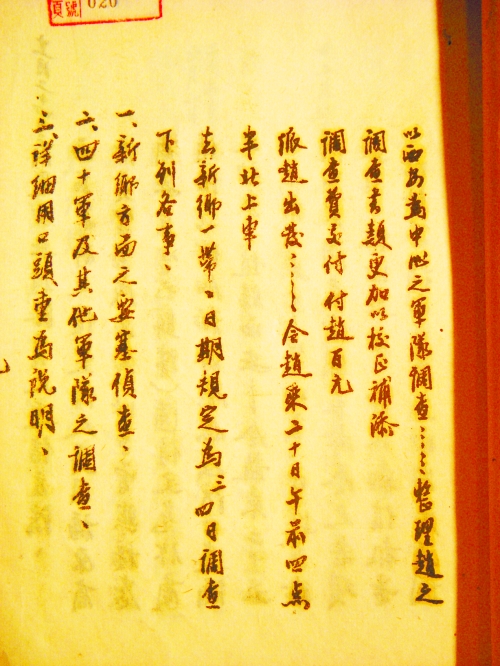

今年上半年,成都市檔案館向鄭州市檔案館贈送了一批珍貴的民國時期鄭州日本特務機關文電譯文電子檔案,這些檔案就是當年通過日本駐鄭州領事館發出的情報電文的譯文。

在這份32頁的譯文中,內容涉及日特活動及經費支出、策劃黃河以北各縣獨立計劃、販賣毒品、編印反動傳單、搜集軍事秘密等間諜活動。從這些檔案中可以清晰地看到當時的日本間諜在鄭州是如何從事間諜活動的。

我的朋友方軍曾留學日本多年,他曾說,日本人極為重視情報收集工作,日本間諜的觸角遠遠超出我們的想象。

這些珍貴的譯文,是用毛筆抄寫而成,大約出自當年破獲此案的政府官員之筆。

仔細瀏覽這些譯文,讓人不由感嘆日本間諜當年為侵華戰爭所做準備工作之細致。

76年過去了,當我們再次看到那座位于鄭州市東三馬路80號的日本駐鄭州領事館舊址時,仿佛依稀能看到里面閃爍的重重諜影……

領事館舊址位于商業區

鄭州市東三馬路是一條非常熱鬧的路,毗鄰鄭州最大的服裝批發市場——銀基商貿城。在鱗次櫛比的現代化商廈環繞之下,兩棟青灰色的小樓顯得有些與眾不同,樓前立著“河南省重點文物保護單位”、“原日本駐鄭州領事館舊址”字樣的石碑,提醒著它的特殊身份——日本駐鄭州領事館舊址。

對于這兩幢中西合璧小樓的特殊性,附近的居民知道的并不是很多。

因為,當年日本在此設立領事館,不僅僅是出于外交上的考慮,更多的是出于侵華需要,因此這座領事館的過去,更多的是隱藏在黑幕下的間諜活動。

兩幢小樓均為兩層,整個結構狀若碉堡,臨街一樓窗戶不足一平方米。二層房間有兩個小陽臺。據檔案記載,那時候領事館白天基本不開門,二樓陽臺上有日本士兵站崗,端著槍不停地巡視,大門是紅色鐵皮門,十分厚重,若完全關閉,門縫密閉不透光,可以想象,當時的戒備是多么森嚴。在鐵門上,有專門用于投遞信件的窗口,足以看出日本人當時的警惕性有多高。

日本駐鄭州領事館舊址共有南、北兩座樓房,占地面積約1.92畝,房屋52間,建筑面積約780平方米。南為一號樓,北是二號樓,當時主要機關設在二號樓。一號樓緊挨路邊,磚木結構,面闊五間,屋頂鋪小青瓦,進深兩間帶后廊,明間安有兩扇帶鉚釘的鐵門,一層是水泥地板,二層為木地板,木樓梯。二號樓也是磚木結構,一層和二層各有11間屋子,筑有地下室,除一層的三間地面為水磨石外,其余房間均鋪設木地板。另外,二號樓前檐下有東、西帶垛墻的陽臺,后檐東、西山墻外還各有一個木制小陽臺。

一、二號樓有地下通道相連,整座建筑的設計比較精細,房間的面積都不大,有五六平方米,體現了日本人的居住習慣。而今呈現在人們面前的領事館舊址,是按照其本來面目修繕的,還原了當年的建筑狀態。

1937年8月9日,由于日本已經發動了全面侵華戰爭,在中國政府的嚴厲要求下,這座領事館降旗關閉。

新中國成立后,這里曾當過鄭州向陽區(即今天的管城區)區政府的辦公場所,后來區政府搬走后,又成為市飲食公司的用房,直到2001年,省文物局下文,將其列為省級文物保護單位。

領事館內發現珍貴資料

日本駐鄭州領事館是抗日戰爭前日本在中國設立的最后一個領事館,也是在中原腹地設立的唯一一個外交機構。

今年84歲的劉東亞是河南博物院副研究員,幾年來一直從事對日本領事館的研究工作。2004年4月,鄭州市文物局決定對日本駐鄭州領事館舊址進行維修時,劉東亞是該建筑維修評委團成員。維修期間,劉東亞每天都到施工現場查看,希望能得到有價值的研究線索。

工程開工后不久,劉東亞期待的東西就出現了。一天,幾名工人在二號樓施工時,撬開第二層樓的木地板,驚奇地發現了一個夾層,里面有幾片泛黃的紙張。

“紙上記載的是1946年南京政府大選時的宣傳提綱。”劉東亞說,這說明駐守在鄭州的國民黨當局在這座樓里辦過公。

經過整理,國民黨政府遺留的殘碎紙屑、報紙、函件等雜物被收集了一塑料袋,包括國民黨鄭州獨立十四旅函件、湯恩伯第三十一集團軍布告、國民黨鄭州綏靖公署函件等。

這些物品,并沒有引起劉東亞的特別關注,他關心的是日方遺物。隨著發掘工作的推進,一批印有日文的報刊紙張呈現在大家面前。劉東亞把這些東西整理出來,送交一家翻譯公司,共譯出5000多字。

記者在劉東亞保存的復印件中看到了一張日軍軍報。該報16開共7頁,標注“陣中通訊第二十號五月二十六日,鄭州保壽街七十一號,同盟通訊社鄭州支局”。據了解,當時,同盟通訊社鄭州支局是侵華日軍在鄭州設立的最大軍事媒體總部。

這份軍報中有篇消息叫《洛陽完全占領》,大致內容是:1944年春,日軍大舉進攻中原,以洛陽為重點目標,進行多方位進攻。湯恩伯部20多個師從禹縣潰退魯山、嵩縣以西山區,洛陽外圍部隊撤到洛寧、盧氏、陜縣一帶。洛陽第一戰區蔣鼎文幾個師、第八戰區(衛立煌部)兩三個師以及胡宗南的野戰軍被包圍。雙方激戰后,洛陽吃緊,最終被日軍完全占領。

此外,該報又刊登外電(柏林二十三日發同盟)稱:“二十三日是德意同盟條約簽訂五周年紀念日,希特勒與墨索里尼兩大巨頭互致賀電,并確定戰爭一定勝利。”劉東亞認為,這表明,當時日軍實際上已呈外強中干狀態,竭力依靠盟軍虛張聲勢。

這些東西,對于研究抗戰史無疑是非常寶貴的資料。