-

沒有記錄!

安陽農民考古30年 辦微縮型博物館藏品近3千件

2013/7/17 9:22:08 點擊數: 【字體:大 中 小】

□記者高志強實習生劉延可文圖

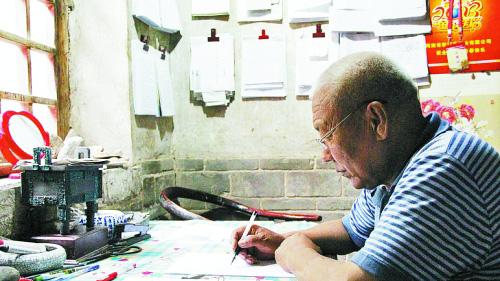

閱讀提示|在一般農民眼里,土地生長的是莊稼,而在安陽縣安豐鄉漁洋村村民龍振山的眼里,土地承載著歷史。農民和考古,二者似乎相差甚遠,而龍振山卻用30多年的積累,近3000件的藏品,6000年的歷史進程,將這兩個概念完美地疊加在了他的身上。

前日,大河報記者來到安陽縣安豐鄉漁洋村龍振山的家里。誰也不會想到,在面積不足40平方米的低矮房子里,陳列著近3000件藏品。昨日,獲得第六屆“薪火相傳——中國文化遺產保護年度杰出人物”的龍振山乘坐高鐵前往長沙參加頒獎典禮。

普通農民

偶然踏入考古收藏界

1974年,27歲的龍振山和村里人一起到村東頭挖坑種蘋果樹。無意間,他們挖出了一些陶片和陶坯,上面銹跡斑斑,但刻的花紋卻簡單別致。

“當時覺得這些東西上面刻有花紋,肯定很珍貴,我就想著先把它們都拾掇回家。”龍振山告訴記者,當時他覺得這些東西很是稀罕,便把它們細心收集了起來。

那么,這些陶片和陶坯出自什么年代,是否珍貴?龍振山帶著它們騎著自行車輾轉十幾公里來到當時的安陽市博物館,被時任館長的劉順鑒定為商代遺物。這對龍振山的啟發很大,從此,他便把大部分精力都放在了對文物的收集、保護上。

考古日記積累近30本

從事文物保護、研究工作需要掌握大量歷史知識,為此,龍振山專門購買了一本《工農兵考古基礎知識》進行學習。多年的潛心研究使龍振山積累了大量的資料。平時一有時間,龍振山就會到村子周圍溜達,尋找有研究價值的歷史遺物。村民挖地蓋房或者農忙耕種時,常常挖出一些零散的器物,這些器物在別人看來一文不值,但他卻一一收集起來。每找到一件歷史遺物,龍振山都會在自己的考古日記上記錄發現的時間和地點,并畫出詳細圖示,為日后文物保護、研究工作打下堅實基礎。

“考古日記很重要,發現的每一樣東西我都能從日記中找到記錄的出土時間和地點,這些日記已經有近30本了。”龍振山說。隨便打開日記的一頁,上面寫著:1990年2月25日,在2號地發現卜甲5塊、卜骨1塊、骨箭頭1個……在日記中,甚至連陶片上的花紋都描繪得精細入微。

微縮型博物館藏品豐富

2004年,龍振山辦起了一座“漁洋文化遺址博物館”。

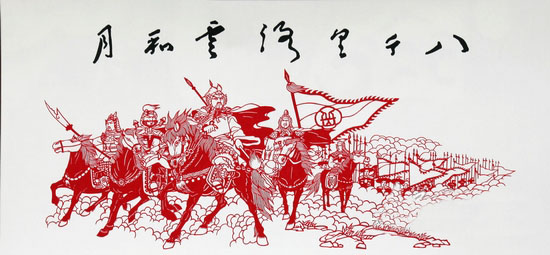

龍振山的家是個小小的四合院,他的“博物館”就設在這個小院的東廂房里,面積不足40平方米,里面陳列了近3000件藏品。一進門,就可以看到一本本文字資料掛在墻上。沿著屋子的四壁參觀,鋁合金玻璃柜整整擺放了一周,玻璃柜里面密密麻麻的藏品,均按照年代順序整齊擺放。從仰韶文化、龍山二里頭文化、夏商文化,到春秋、戰國、秦文化,再到漢、三國、兩晉、南北朝文化,隋、唐文化,一直到明、清時期文化,在這里都有相關藏品呈現。新石器時代的卜骨和陶片、商代的陶器、戰國的鼎壺,數不勝數。墻上掛著漁洋村周圍的遺跡分布圖。粗略、簡明的線條就像一道道年輪,訴說著它們各自的年齡和一段上古時代的故事。

博物館免費開放

“1978年4月7日,在村西溝北岸發現一商代古墓,里面有14枚貝幣,是海貝,貝幣是我國早期貨幣之一,商代甲骨文中有記載……”龍振山拿起一枚貝幣介紹著。

40年來,他通過收集歷史遺物,使漁洋村這個千年古村成為中國6000年村落文明史的一個縮影。也就在這個小屋,他把中國的歷史串聯了起來,并把這些展品對每個村民、每位游客免費開放。

中國社會科學院2004年曾對漁洋村按朝代歸類的文物作出評價:“漁洋村可以看作是一個中國普通村落6000年演變的標本。”

苦心研究終獲獎

“薪火相傳——中國文化遺產保護年度杰出人物”評選是由中國文物保護基金會主辦的全國性的評選表彰活動,旨在推舉和表彰各行各業中為保護和傳承中國優秀文化遺產做出杰出貢獻的人士。在第六屆評選活動中,全國共有104位個人和10個團隊進入評選。在7月3日最終公布的年度杰出人物獲獎名單中,龍振山榜上有名。

龍振山告訴記者,此次獲獎是對他苦心研究最大的認可,回來后他將為傳承6000年歷史文明繼續努力。(原標題:安陽農民考古30年 辦微縮型博物館藏品近3千件)