- 1、甲骨文與甲骨文書(shū)法藝術(shù)

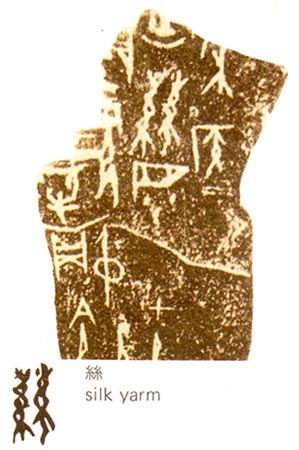

- 2、甲骨青銅載"絲綢"

- 3、古文化遺址

- 4、周易之八卦

- 5、周文王與周易

- 6、破解“文峰塔”之謎-----《周易》解讀

- 7、甲骨上的安陽(yáng)

- 8、多姿多彩的殷墟古玉器

-

沒(méi)有記錄!

古文化遺址

2013/10/21 17:58:43 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

洹河,古稱洹水,又名安陽(yáng)河,是安陽(yáng)境內(nèi)一條古老而重要的河流,文獻(xiàn)早有記載。殷墟出土的甲骨文中,就有“戊子貞,其烄于洹水泉”①的字句。而最早見(jiàn)于史籍,則在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期。《左傳•成公十七年》載:“聲伯夢(mèng)涉洹”,《戰(zhàn)國(guó)策•趙策》:“蘇秦說(shuō)趙肅侯,令天下之將相盟于洹水之上”。

洹河,全長(zhǎng) 160公里,流經(jīng)林州市、安陽(yáng)市區(qū)、安陽(yáng)縣,至內(nèi)黃縣范陽(yáng)口注入衛(wèi)河。流域面積1953平方公里,年均逕流量2.65億立方米,河床最大流量每秒1100立方米,為常年河。億萬(wàn)斯年,奔騰不息,孕育了安陽(yáng)古老而燦爛的文化,澆灌著安陽(yáng)大片豐腴富饒的土地,哺育著安陽(yáng)人民成長(zhǎng)。洹河,與安陽(yáng)人民休戚相關(guān),很有研究的必要。

洹河溯源

洹河源于何處?歷來(lái)眾說(shuō)紛紜。歸納起來(lái),主要說(shuō)法有三:(一)源于山西省泫氏縣(今高平縣)、 長(zhǎng)子縣說(shuō)。酈道元《水經(jīng)注》講:“洹水出上黨泫氏縣。 水出洹山, 山在長(zhǎng)子縣也”②。 (二)林縣說(shuō)。在《后漢書(shū)•林慮(今林州市)》條下晉徐廣作注說(shuō):“洹水所出, 蘇秦會(huì)諸侯盟處”③。新版《辭海》亦講:“洹水, 源出林縣隆慮山(即林慮山)”④:(三)源于山西省黎城縣說(shuō)。 1982年11月重印版《中國(guó)古今地名大辭典》、1986年3月版《辭源》均講:“洹水,源出山西黎城縣”。

上述三種說(shuō)法, 以北魏酈道元《水經(jīng)注》的說(shuō)法影響最大,安陽(yáng)的舊府、縣志,多沿用此說(shuō)。然而,對(duì)酈注的說(shuō)法,人們很早就提出了疑問(wèn),或作了否定。《魏書(shū)》講“林慮,有陵陽(yáng)河,東流為洹”⑤。清光緒八年(1882年)山西《長(zhǎng)子縣志》云:“案洹水出林慮山(在今河南林州市),東流入淇, 去長(zhǎng)子甚遠(yuǎn), 酈注未核”。《重修林縣志》載:“在縣北者有洹水:出縣北隆慮山下(《舊志》引《水經(jīng)》謂源出上黨泫氏縣,伏流至隆慮復(fù)出者誤)”⑥ 。新編《林縣志》說(shuō):“洹水發(fā)源于林縣縣北林慮山下⑦。”

洹河的源頭到底在哪兒?今天,這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)引起了人們的普遍關(guān)注。為了弄清洹河的源頭所在,安陽(yáng)市地名辦公室于1986年10月21日和11月5日,組織安陽(yáng)縣、林縣、安陽(yáng)市郊區(qū)地名辦公室的同志,在安陽(yáng)市水利局的配合下,兩次赴山西、林縣進(jìn)行了實(shí)地考察。之后,又于同年12月9日,邀請(qǐng)河南省地質(zhì)一隊(duì)工程師劉振江,安陽(yáng)市水利局總工程師丘培佳、萬(wàn)金渠管理處工程師白雪村、林縣水利局工程師林廣栓等同志,就洹河發(fā)源地問(wèn)題專門(mén)進(jìn)行了學(xué)術(shù)討論。經(jīng)過(guò)充分論證,得出結(jié)論 :洹 河,發(fā)源于林縣林慮山。這是因?yàn)椋?/p>

(一)從地表上看,在山西省高平縣(古緣稱泫氏縣)、長(zhǎng)子縣,未發(fā)現(xiàn)行為四走向的古河床痕跡;河南省林縣與山西省交界處,有南北走向的太行山阻隔,洹河不可能由西向東穿山而過(guò);且高平縣地勢(shì)北高南低,該縣境內(nèi)河流——丹河與沁河均由北向南流注入黃河。長(zhǎng)子縣、黎城縣境內(nèi)諸河流,則屬濁漳河水系,均注入漳河。從地表情況分析看,山西境內(nèi)的高平縣、長(zhǎng)子縣和黎城縣不可能是洹河的發(fā)源地。

(二)從地質(zhì)構(gòu)造上看,林縣境內(nèi)的地質(zhì)構(gòu)造形態(tài), 以斷裂為主,褶皺次之。太行山本身就是一個(gè)南北走向的大背斜。林縣恰在該背斜東翼,而山西省高平縣、長(zhǎng)子縣、黎城縣,均在該背斜西翼。此背斜軸部巖性,均為古老的變質(zhì)巖系,隔水性能良好,在林縣和長(zhǎng)子諸縣之間,形成了一道天然擋水墻,山西高平、長(zhǎng)子等縣的地表水翻越太行山而進(jìn)入林縣,是根本不可能的。

(三)從實(shí)地考察和衛(wèi)星照片上看,均未發(fā)現(xiàn)太行山上有東西走向的古河床沉積物。這說(shuō)明第四紀(jì)以后,太行山以西的地表水,沒(méi)有進(jìn)入過(guò)林縣盆地。

(四)據(jù)在考察中訪問(wèn)的長(zhǎng)子縣地名辦公室李裕民講:“在長(zhǎng)子縣境內(nèi)進(jìn)行地名普查時(shí),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有洹山,亦無(wú)帶洹字的地名”。另?yè)?jù)高平縣地名辦公室魏清河說(shuō),他們縣亦無(wú)洹字的地名存在。上述兩縣地名辦公室在編寫(xiě)本縣地名辭條時(shí), 均未記載“洹山”、“洹水”辭條。

以上所述證明:洹河確實(shí)發(fā)源于林縣林慮山。酈道元在《水經(jīng)注》中講“洹水出上黨泫氏縣。水出洹山,山在長(zhǎng)子縣”,與事實(shí)不符,是錯(cuò)誤的。

《水經(jīng)注》系酈道元在公元六世紀(jì)初期,為桑欽所撰《水經(jīng)》作注的一部著作。據(jù)載,桑欽所寫(xiě)的經(jīng)文,僅記載了我國(guó)水道137條。內(nèi)容比較簡(jiǎn)單。而酈道元所寫(xiě)的注文,記載的水道卻有1252條,“對(duì)于每一條水道都多方印證”,從總體上講,是科學(xué)可信的。但也有疏漏之處。王國(guó)維在校聚珍本《水經(jīng)注》之后,就“感到頗有漏略未盡處”⑧,于是進(jìn)行了第二次校勘。酈道元關(guān)于洹河源頭的記載,何以失實(shí)呢?現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)高平縣群眾介紹說(shuō),該縣有一條河流,今稱丹河,古時(shí)稱“泫水”,“泫”與“洹”語(yǔ)音相近,酈道元可能把“泫水”誤認(rèn)為“洹水”。故謂“洹水出上黨泫氏縣”。之后,代代相因,遂延誤至今。

古文化的載體、殷都的屏障

實(shí)地考察發(fā)現(xiàn),洹河有黃華河、陵陽(yáng)河、桃源河三條主要支流。三條支流的源頭,均在林慮山中山崖斷層的破碎帶上,沿山流下來(lái)后,黃華河、陵陽(yáng)河兩條支流在林縣縣城北陵陽(yáng)村匯合。向東流至林縣橫水鄉(xiāng)橫水村,又有桃源河匯注。然后,繼續(xù)東流,至橫水鄉(xiāng)郭家窯村,潛流地下,至安陽(yáng)縣善應(yīng)山出露。歷史上因此有洹河“逢橫而入,逢善而出”之說(shuō)。自善應(yīng)山至彰武村段,河道處山丘地區(qū),自然落差大,水流湍急。自彰武村下,河道處平原地區(qū),流勢(shì)漸趨平穩(wěn)。至安陽(yáng)縣蔣村鄉(xiāng)東部,有珠泉河注入。至麻水村東,又有汾洪河匯入。然后,蜿蜒東去,至內(nèi)黃范陽(yáng)口,注入衛(wèi)河。洹河,在安陽(yáng)市、縣境內(nèi),長(zhǎng)約110公里。

水,是人類(lèi)賴以生存的主要條件之一。古人擇水而居、而都,這是一條已經(jīng)為人們所公認(rèn)的規(guī)律。正是因?yàn)檫@個(gè)道理,洹河便成了安陽(yáng)古文化的載體。安陽(yáng)境內(nèi)的古文化遺址有20余處,大部分分布在洹河沿岸。據(jù)著名甲骨文學(xué)家胡厚宣講,在洹河兩岸,光三層文化遺址就有十幾處。馳名中外的小南海原始洞穴、殷墟、后崗、大寒遺址,都座落在洹河岸邊。

小南海原始洞穴,位置在善應(yīng)山洹水出露處附近,是1960年3月攔洹河修建小南海水庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的。1960年4月,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古研究所主持了第一次發(fā)掘,1978年又進(jìn)行了第二次發(fā)掘。發(fā)掘探明:該遺址文化層厚6米左右。出土石器有7000余件。還有野驢、水牛、野豬、斑鹿、羚羊、猩猩、狼、駝鳥(niǎo)蛋等動(dòng)物化石多種。為舊石器時(shí)代晚期的遺址,和北京周口店遺址有相似之處。由此證明:在2.5萬(wàn)多年前,先民就繁衍生息在洹河岸邊。

在今安陽(yáng)市區(qū)高樓莊洹河岸邊,發(fā)掘有晚于小南海文化的三層文化:下層,是距今六千年前的仰韶彩陶文化;中層,是距今四、五千年前的龍山黑陶文化;上層,是距今三千多年前的小屯白陶文化,最初在這里解決了仰韶在先、龍山居中、小屯在后的三層文化歷史順序問(wèn)題。

座落在洹河南岸的殷墟,“是中國(guó)歷史上可以肯定有確切位置的最早的一個(gè)都城”⑨,“商代,從盤(pán)庚至帝辛(紂),在此建都273年”(后考證為254年)⑩。盤(pán)庚所以遷都到殷,洹河是他考慮的地理因素之一。洹河對(duì)于殷都,有兩個(gè)明顯的作用:

第一,造成廣大的沖擊平原,又提供了豐富的水資源,使殷地成為富庶之地。“從土壤分布來(lái)看,小屯附近屬褐土”,“腐植質(zhì)豐富,水分充足,宜種農(nóng)作物較多,復(fù)種指數(shù)也較大” 11 。這就為殷都小屯及其附近農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ),并為晚商手工業(yè)和商業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。

第二,防御作用。“一些都城的選擇,也注意到河流在防御方面的作用 12”。明初,三國(guó)時(shí)的吳國(guó)和其后的東晉、宋、齊、梁、陳諸朝之所以定鼎建康(南京),就是想借長(zhǎng)江天險(xiǎn)便于防御敵國(guó)入侵。

商王宮殿區(qū),是殷的中心。座落在洹河南岸小屯村。小屯村北、東兩面,緊臨洹河。村西約200米處,發(fā)現(xiàn)一條巨大的晚商壕溝,已探查了750米長(zhǎng)的一段。該壕溝寬約7—12米,深約5—10米,由小屯的西南蜿蜒向東北,與洹河的彎曲部構(gòu)成了一個(gè)環(huán)形防御設(shè)施。于此,洹河成了保衛(wèi)殷都安全的天然屏障。

今天,為再現(xiàn)我國(guó)歷史上第一座都城面貌,在商王宮殿區(qū)興建了“殷墟博物苑”。苑內(nèi),根據(jù)甲骨文資料,復(fù)原建起了“中國(guó)歷史上第一個(gè)女將軍婦好墓享堂;在‘甲十二’和‘乙二十’遺址,建仿殷兩層樓和大殿各一座。”三棟建筑物均為木結(jié)構(gòu)、茅草頂,外有圍廊、雕柱。此外的15處址均用鵝卵石鋪設(shè)標(biāo)志,周?chē)c(diǎn)綴著十多處殷墟出土文物石人、石象、石鳥(niǎo)等雕塑” 13,都城面貌初見(jiàn)端倪。在“殷墟博物苑”的北、東兩面,洹水潺潺流過(guò),拱衛(wèi)作用不減當(dāng)年。

灌溉、漕運(yùn)之利

洹河河床深且穩(wěn)定,不易泛溢,冬季不封凍,水量較足富灌溉,漕運(yùn)之利。

灌溉:“甲骨文中的‘田’字作 ”,“田字中間的格子是表示田地上的疆界和溝洫” 14;“甲骨文中‘彤’字是田間的水溝,說(shuō)明灌溉也有一定程度的發(fā)展” 15。所用灌溉之水,一則取自井水;一則可能取自洹河水。致于汲水工具,根據(jù)商代科學(xué)技術(shù)和制陶業(yè)的發(fā)展,是完全有能力解決的。

唐咸亨三年(672年),相州刺史李景“自高平作堰,引洹水入渠”16,始建高平渠,史稱萬(wàn)金渠。該渠自西而東流,其間依次設(shè)曲溝、流寺、蓋村、孫平四道水閘。流至安陽(yáng)城東,分為南、北、中三條支流。“所有該渠流域村莊,其地勢(shì)足以接渠使水者”,“均援?dāng)U充水利之說(shuō),挖引渠無(wú)算” 17。

水冶鎮(zhèn)西有珍珠泉,泉源上涌,水珠串串,明若珠璣。后魏仆射高隆之,在該泉北側(cè)創(chuàng)修廣遂渠,“引珠水灌田”,由阜城附近的釣洞開(kāi)口,引水東流四、五里,灌田40余頃。沿渠阜城、蔣村、姬家屯等村, 均受其惠。民國(guó)年間,主事者由珍珠泉之側(cè),浚導(dǎo)馬蹄、狗刨二泉,沿水冶鎮(zhèn)東南方向開(kāi)民生渠灌田,群眾稱便。

漕運(yùn):洹河的漕運(yùn),歷史上曾經(jīng)十分發(fā)達(dá)。清康熙年間(1662—1722),曾在萬(wàn)金渠首高于以下興辦漕運(yùn)。“因以濟(jì)運(yùn)為急,規(guī)定每年三月初一日起, 五月十五日止,在此75日中,以竹絡(luò)裝石堵塞渠口,使大流濟(jì)運(yùn)” 18。至道光十年(1830年)安陽(yáng)人民開(kāi)始在洹河下游,建造木船,發(fā)展河運(yùn)。運(yùn)行船只,主要航行在今安陽(yáng)市區(qū)郭家灣至內(nèi)黃縣楚旺140余里的河段上。向東,近可達(dá)楚旺,遠(yuǎn)則可達(dá)滑縣道口鎮(zhèn)、臨清、天津等地。所運(yùn)貨物,出以煤、鐵為大宗;入以天津之衛(wèi)鹽、煤油為大宗。其他雜貨,籍以運(yùn)者無(wú)算。

民國(guó)12年至26年(1923—1937)的15年間,洹河的漕運(yùn)達(dá)到了鼎盛時(shí)期,時(shí)有大小木船470余只,煤貨運(yùn)量年均達(dá)百余萬(wàn)噸,鹽運(yùn)量約為八百萬(wàn)斤。建立了郭家灣、安陽(yáng)橋兩座碼頭,相繼有“同昌”、“同興”、“同順和”等8個(gè)商號(hào)在碼頭邊經(jīng)營(yíng)航運(yùn)商品。從事航運(yùn)的人,有2500人之多。 當(dāng)時(shí)豆腐營(yíng)村,有80戶人家,其中船戶就有57家, 占71.5%。 連同安陽(yáng)橋、漳澗等村的船戶合并計(jì)算,船戶有幾百戶之多。這些船家把船擺開(kāi),從郭家灣至漳澗的八、九里長(zhǎng)的河段,不見(jiàn)水靣。 1957年安陽(yáng)橋村老人申聚林回憶當(dāng)時(shí)的情況說(shuō):“記得當(dāng)時(shí)一個(gè)船上有五、 六個(gè)人,跑一次臨清15天時(shí)間,除了吃用,凈余錢(qián)合現(xiàn)在的人民幣80來(lái)元。一年跑上十幾次,收入總有千把塊錢(qián)。”那時(shí),群眾中流傳著一句話:“家有兩頃田,不如一條船。”看來(lái),經(jīng)濟(jì)效益顯著,是人們爭(zhēng)相從事船運(yùn)業(yè)的主要原因。

如此紅火的洹河航運(yùn)業(yè),至1937年10月5日日軍侵占安陽(yáng)遭到毀滅性的打擊。大小木船大部被日軍燒毀,少數(shù)幸存船也因船工四散逃難,無(wú)主人看管,順?biāo)鞫ィ恢ハ颍幸揽看\(yùn)維持生活的船戶,都破產(chǎn)了。洹河漕運(yùn),從此一蹶不振。

洹河,帶給安陽(yáng)人民的好處是多方面的。北宋韓琦判相州時(shí),對(duì)萬(wàn)金渠進(jìn)行了疏浚。在此基礎(chǔ)上,“置水磨30余處” 19,加工糧食,方便群眾。1946年,王魁等人籌集10個(gè)股份(每股一千斤小麥),在洹河郭家灣處攔河建水磨坊,加工面粉、棉籽。1949年5月6日安陽(yáng)解放后,人民政府接管了該磨坊。

鑒于洹河給安陽(yáng)人民帶來(lái)的諸多好處, 1950年一些有識(shí)之士講:“地理上若無(wú)洹河,歷史上便不會(huì)有安陽(yáng)”20 。此話,看來(lái)是有道理的。

注:

①董作賓:《殷墟文字甲編》1940年, 簡(jiǎn)稱《甲》。

②轉(zhuǎn)引自王國(guó)維《水經(jīng)注校》第337頁(yè),1984年上海人民出版社版。

③《后漢書(shū)》第3397頁(yè), 中華書(shū)局1982年8月版。

④1979年版《辭海》第927頁(yè)。

⑤《魏書(shū)》第2459至2460頁(yè), 中華書(shū)局版。

⑥1964年5月翻印本《重修林縣志》第61頁(yè)。

⑦1985年編《林縣志》第二至四卷第35~36頁(yè)。

⑧吳澤:《<水經(jīng)注校>前言》,1984年版,上海人民出版社版。

⑨⑩新版《辭海》第1532頁(yè)。

11見(jiàn)胡厚宣主編:《全國(guó)商史學(xué)術(shù)討論會(huì)論文集》第131、132頁(yè)。載1985年2月版《殷都學(xué)刊•增刊》。

12史念海:《我國(guó)古代都城建立的地理因素》,載《中國(guó)古都研究》第二輯,1986年浙江人民出版社版。

131987年9月7日《光明日?qǐng)?bào)》第一版《安陽(yáng)市興建殷墟倚物死》。

14 翦伯贊:《中國(guó)史綱要》上冊(cè)第21頁(yè)。

15 朱紹侯:《中國(guó)古代史》上冊(cè)第69頁(yè)。

16 17 18 民國(guó)二十二年《續(xù)安陽(yáng)縣志》卷三。

19 明成化《河南總志》卷十。

20 安陽(yáng)市檔案局1950年永久卷1號(hào)《河渠整理》。

(選自:《安陽(yáng)古都研究》79—87頁(yè)。)

(作者:孫曉奎)