-

沒有記錄!

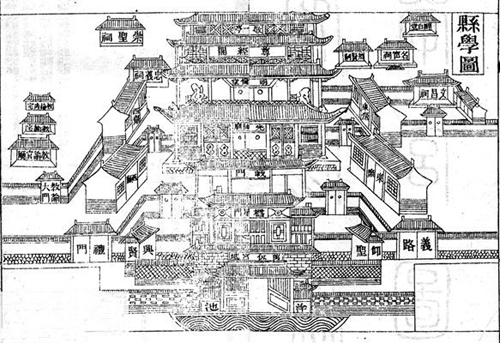

安陽縣學宮

2013/10/30 17:16:54 點擊數: 【字體:大 中 小】

中國古代社會,重視文化教育,在大多數情況下,文人入仕,必先入學,因此,各地都設立府學、縣學。府學、縣學旨在“全要(培)養成賢才,以供朝廷之用”,并十分重視封建倫理道德教育,對其言行控制極嚴。縣學設在學宮,由學署執掌,管理一方入學就讀事務。明清時代,實行童子試,三年兩考。所以,縣里選拔優秀童生修業于學宮,免其丁糧,厚以廩膳,以資鼓勵。清嘉慶年間,安陽縣學宮入學額數為文20名、武20名,另有廩膳生員20名,增廣生員20名。

清嘉慶二十四年(1819年)《安陽縣志》中記載安陽縣學宮在縣署西,即原縣西街西段路北一帶。學宮規模宏大,坐北朝南,為四進院落。中軸線上依次是泮池、大門、欞星門、戟門、先師廟、明倫堂、尊經閣和敬一亭。附屬建筑東側有文昌祠,西側是教諭廳。

學宮大門前是泮池,三孔橋洞。傳說此前數十年間,安陽縣文脈不旺,中科舉者寥寥,自從修了泮池,學風大盛,考中科舉者年年增多。學宮大門后是萬仞宮墻,其實就是一堵高墻,進之有兩重世界之感。宮墻內,東院墻上書寫“仰圣”,西院墻上書寫“興賢”。院落正中是欞星門,面闊三間。欞星門后是戟門。進入戟門,就到了學宮的核心建筑先師廟。廟面闊五間,飛檐挑角,筒瓦頂,大脊上有龍吻,檐挑角飾跑獸。兩端明柱中間設檻窗。廟內莊嚴肅穆,正中供奉孔子,木質,高二尺三雨七分,闊四雨,厚七分,座高四寸,長七寸,厚三寸四分,朱地金書,上寫“至圣先師孔子”。兩旁還有孔子弟子,皆木質,尺寸要小于孔子。院落東西配房各三間,稱東廡、西廡,是童子們學習的場所。先師廟東跨院為文昌祠,是祭祀文昌帝君的地方。文昌帝君掌管人間文運,是讀書人考科舉必敬的神靈。

從先師廟院落東西兩個偏門進入第三層院,正中明倫堂面闊五間,東西配房名東齋西齋。明清時期,明倫堂是向學子進行封建君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友五倫教化的講堂。

明倫堂后為尊經閣,存放儒家經典,面闊五間,重檐歇山頂,氣勢恢宏。《安陽縣志》載,嘉慶年間縣學存貯書籍除《四書》、《五經》外,還有《上諭》、《欽定性理精義》、《欽定學政全書》、《御批資治通鑒綱目》、《十三經注疏》、《大清律》,甚至還有《宋岳鄂王文集》、《彰德府志》等共28種。

尊經閣東側建有鄉賢祠和名宦祠,每年春秋兩季官方組織祭祀。

鄉賢祠是祭祀本地歷代道德高尚著于四方之士。入鄉賢祠的有唐初大理寺少卿戴胄,北宋名臣名相韓國華、韓琦父子,南宋抗金名將姚興,明朝名臣崔銑、郭樸,清朝李維屏、許三禮等。

名宦祠是祭祀與鄉土有大功績者。入名宦祠的有三國荀勖,明朝楊千古、蔡誠,清朝朱昌祚等十數人,上至省府官員,下至知縣教諭。尊經閣西有忠義祠,供奉本地忠臣義士。

入忠義祠的有南宋抗鑫名將姚興,明朝張世祿、宋義行,景世同居義士李義明,六世同居義士劉讓明,孝行邑士郭本明、安汝邦。

學宮最后一座建筑為敬一堂,是學署官員辦公場所,面闊五間,單檐歇山頂。東側為醉白堂。這個名稱來自于北宋名相韓琦,據說他特別欽佩唐代詩人白居易,仰慕他逍遙自在以醉為樂的生活,所以在府署內晝錦堂北建了一座廳堂,命名為“醉白堂”。敬一堂西為崇圣祠,供奉裕圣王、治圣王、昌圣王。

學宮西側為教諭廳。清代,縣學負責人稱教諭,由科舉出身的人擔任,為正八品。另外還有訓導,為從八品。教諭主要講授經史大義,訓導則主講禮、樂、射、御、書、數六藝。