-

沒有記錄!

孔子第77世長孫衍圣公出世 軍隊為啥包圍孔府

2014/8/4 11:21:25 點擊數: 【字體:大 中 小】

孔子之后,孔氏慢慢變成一大望族。歷朝帝王都推行“尊孔崇儒”,然而,孔氏的人丁并不興旺,甚至出現過七代單傳的情況。

唐朝末年,居住在在曲阜的孔氏后裔不到10戶。直到宋元時期,孔姓人口才大幅增加。

七代單傳

孔子子孫,人丁不太興旺

魯哀公十一年,孔子像只倦飛的鳥兒,終于回到了闊別14年的魯國。這一年,孔子68歲。歸國后,孔子被尊為“國老”,孔氏逐漸成為望族。

“孔子的子孫,從兒子孔鯉到第八世孫孔謙,七代單傳,人丁不太興旺。”夏邑縣前文聯主席陳進說,古人看重傳宗接代,這種情況對孔氏來說很“危險”。

后來,孔謙有了3個兒子,分別是孔鮒、孔騰和孔樹。這才改變了持續單傳的局面。

孔謙是魯國人,但在魏國、趙國當過丞相。他在治理國家、處理諸侯國關系方面很有作為。孔謙不忘祖訓,向魏、趙、韓等國君王宣傳儒家思想,要求當政者“修仁尚義、崇德敦禮。”

孔謙之后,孔氏逐漸興旺。到了西漢,孔家更是備受尊崇。

陳進說,西漢“罷黜百家、獨尊儒術”,孔子的學說和思想成為社會主流價值觀,孔氏家族自然跟著受益,孔府被時人尊為“天下第一家”。

劉邦祭孔

劉邦開帝王祭拜孔子先河

據記載,漢高祖劉邦“自淮南過魯,以太牢祀孔子”,開了帝王祭拜孔子的先河。公元前43年,漢元帝封孔子第十三世孫孔霸為“褒成君”。由此開始到唐玄宗開元年間,孔子嫡孫多數得以襲封爵位。

孔霸的兒子叫孔福,漢昭帝令其專門負責奉祀孔子,這是孔門世襲爵位后奉祀孔子的開始。

后來,孔家世襲爵位的封號多有變化。宋仁宗至和二年,宋仁宗改封孔子第四十六世孫孔宗愿為“衍圣公”,主要任務為祭祀孔子、傳承傳統文化。此后,雖然朝代更替,“衍圣公”的封號卻一直延續了下來。

明弘治十六年,朝廷在曲阜興建了規模宏大、衙宅合一的衍圣公府(也稱孔府)。門口有一幅金字對聯:與國咸休安富尊榮公府第,同天并老文章道德圣人家。其中,“富”字上面少寫一點,寓意“富貴無頭”;“章”字一豎通到上面的“文”字,寓意“文章通天”。

圣人之后

孔德成之后,再無“衍圣公”

1920年2月23日晚上,孔府上上下下格外忙碌,孔子第七十六世孫孔令貽的三姨太王寶翠即將分娩。

夏邑縣歷史文化研究會的王書生說,孔令貽此時已經去世,他的兩個孩子都是女兒。若王寶翠再生一女,“衍圣公”的傳承將遭遇危機。

為保證“圣裔”的純潔性,防止出現“貍貓換太子”的嫌疑,當晚孔府上上下下格外緊張。北洋政府大總統徐世昌派軍隊包圍孔府,到處設崗,并由一位將軍坐鎮孔府,限制人員出入;北洋政府山東省省長屈映光與孟、顏、曾三氏的奉祀官同時在場監督。

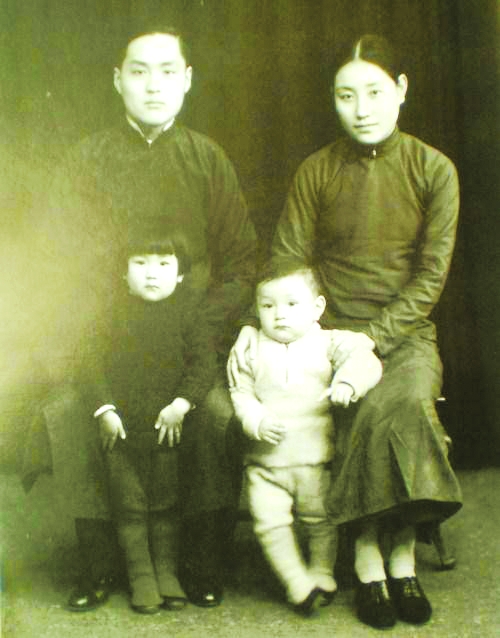

一聲響亮的嬰兒啼哭聲,孔德成順利出生,他是孔子第七十七世長孫,成為第三十二代“衍圣公”。

1935年,有感于世襲爵位與民國體制不符,孔德成主動請求南京國民政府撤銷“衍圣公”的封號。國民政府認為道統不可廢,改“衍圣公”為“大成至圣先師奉祀官”,成為中華民國唯一的世襲特任官。2008年,孔德成先生去世,“衍圣公”的封號就此畫上句號。

人口激增

宋元時期,孔姓人口大量增加

王書生說,從西漢時起,孔氏后裔就開始受到歷代封建王朝的眷顧,但孔氏人口增長卻很緩慢。唐朝末年,居住在曲阜的孔氏后裔不到10戶。當時,孔氏的社會地位衰落到谷底。

宋元時期,“尊孔崇儒”再次成為帝王的共識,“衍圣公”的封號得以傳承,孔氏人口也開始大量增加。清朝末年,居住在曲阜的孔姓人達到數萬。隨著社會、政治、經濟的發展,曲阜孔姓人開始大量外遷,不過,孔子這一系基本還是以曲阜為主要根據地。

公開數據顯示,在最新的百家姓排名中,孔姓排名第98位,人口約230萬。

河南省姓氏文化研究會孔姓委員會副秘書長孔建國說,河南所有地市均有孔姓人分布,主要集中在郟縣、寧陵、杞縣、羅山、上蔡等地,但具體人口數量沒統計過。