-

沒有記錄!

流亡海外的北宋傳世孤本《姓解》三卷

2016/6/22 10:51:44 點擊數: 【字體:大 中 小】

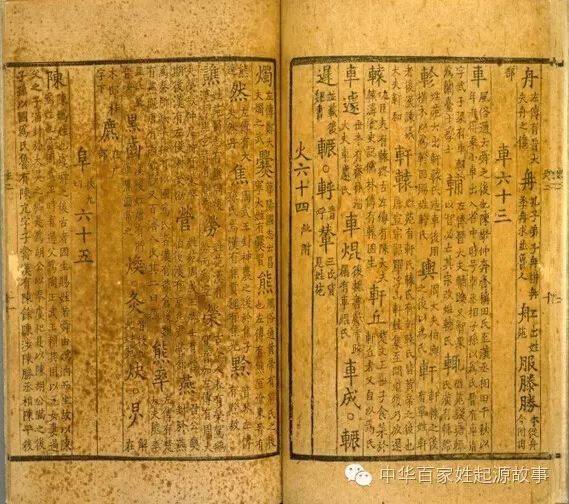

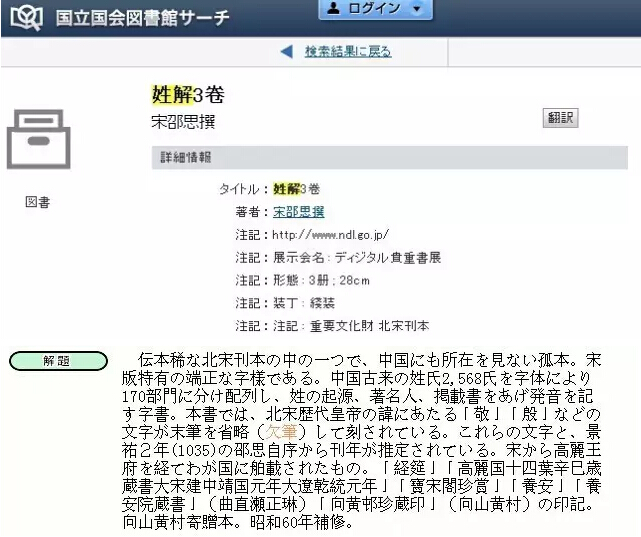

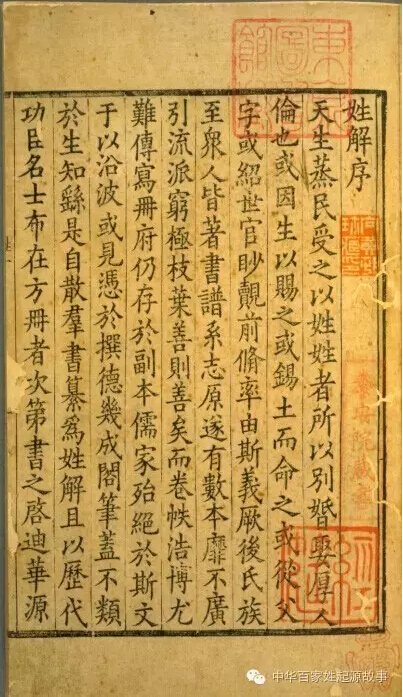

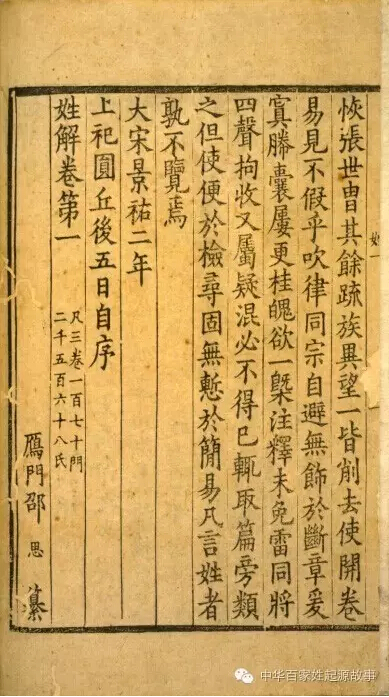

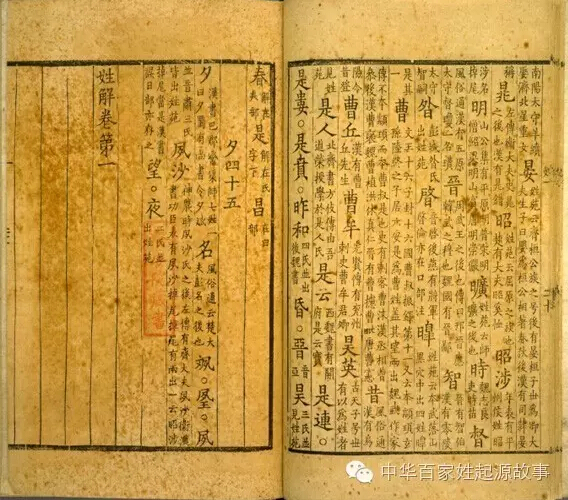

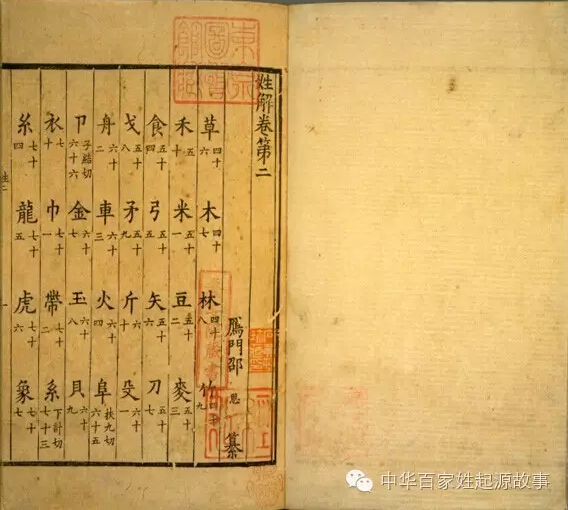

《姓解》三卷 . 宋 . 邵思撰 . 北宋景佑年間刊本

《姓解》為北宋孤本,是一本姓氏起源研究專著,由宋代雁門邵思撰。現藏于日本國立國會圖書館,全書分三卷,是傳世稀少的北宋刊本經典之一,非常珍稀,由于年代久遠,部分頁面有損。全書紙墨古樸,刻印精良,擁有宋版書特有的端正字體樣式。

邵思,雁門(現在山西北部)人,生卒年不詳,景祐中著《姓解》三卷(存在),又有《野說》三卷(殘余)。

余嘉錫先生云:“其書既從來不見著錄,作者之生平亦無可考。惟原本《說郛》卷四十引有《野說》六條,署姓名曰:‘宋邵思,雁門人。’多記江南之事。其間一條曰:‘開寶八年(975)十一月二十七日夜半金陵城陷,大軍將入,予六歲矣’云云。作《姓解》者,必此人也。景祐二年書成之時,年六十六矣。”

按鄭樵《通志·氏族略序》云邵思有《姓解》,《藝文略》“譜系類”復著錄“《姓解》三卷,邵思撰”;馬端臨《文獻通考》卷十八中《經籍志》”譜牒類”亦著錄《姓解》三卷,并引陳振孫《直齋書錄解題》曰:“雁門邵思撰,以偏旁字類為一百七十門,二千五百六十八氏,景祐二年序。”檢核莼齋影印宋桀本,完全相符,則陳振孫尚得見此書,并據以入錄,當無疑義。余氏謂“從來不見著錄”,殊嫌失考。

又《宋史·藝文志》“譜牒類”亦著錄《姓解》三卷,則是書亡佚當在元末明初。莼齋在日本覓得國內久己亡佚之宋本,實乃明嘉靖年間,日本豐臣秀吉發動侵朝戰爭時,從朝鮮掠走之書。

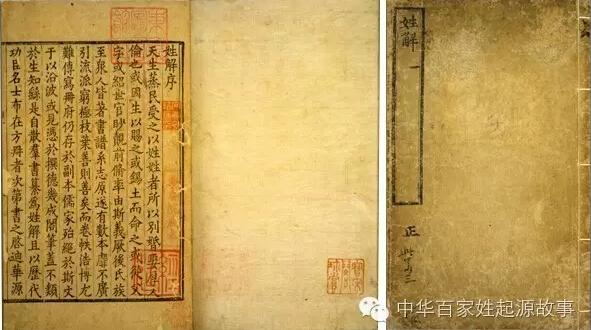

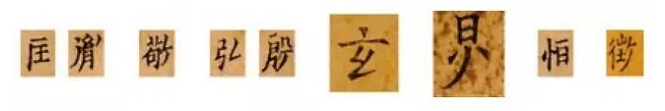

《姓解敘目》云:“原槧甚精,頗類唐石經,北宋本之極佳者。”考原書卷末“廟諱中六姓今皆自改焉”條下夾注,“敬,殷、匡、胤、弘、恒”皆缺筆,莼齋所言信然。其為中土散佚海外之孤本,亦斷無疑義。收入《古逸叢書》,重新廣為流傳,洵可珍貴。

(注:宋太祖趙匡胤避諱“匡胤”,開國皇帝之祖父趙敬避諱“敬”,開國皇帝之父趙弘殷避諱“弘殷”,開國皇帝之始祖(或作圣祖)趙玄朗避諱“玄”,宋太宗趙靈避諱“靈”,宋真宗趙恒避諱“恒”,宋仁宗趙禎避諱同音“徵”。)

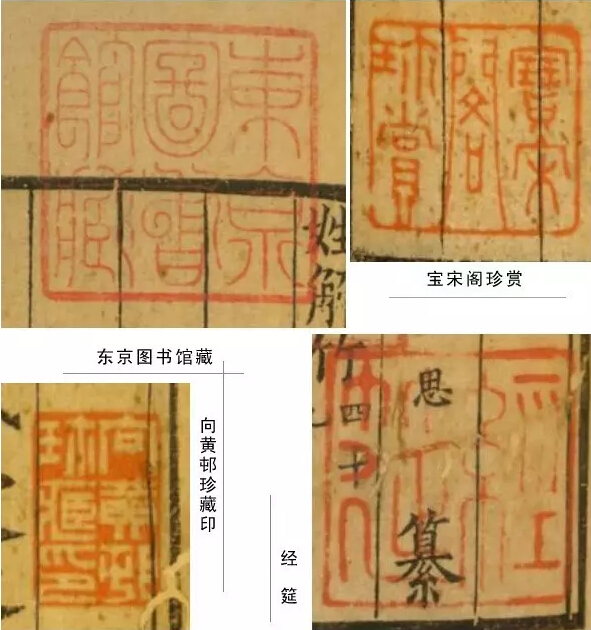

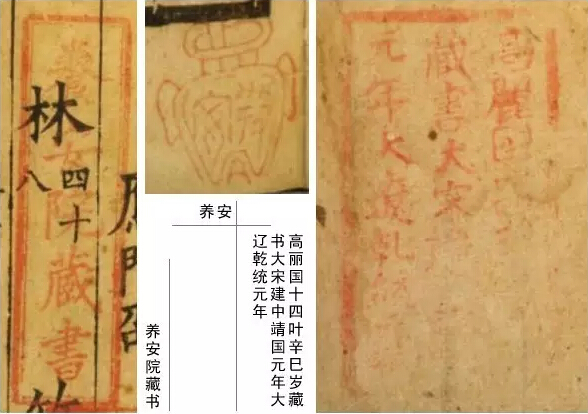

在《姓解》中共含有七枚印章,即:

“東京圖書館藏”為收藏印。向山黃村生前將《姓解》贈送給東京圖書館(即現今的日本國立國會圖書館)。

“寶宋閣珍賞”和 “向黃邨珍藏印”為向山黃村收藏印。

“經筵”為御前講席專用書印。經筵,宋代制度,皇帝為研讀經史而舉行的御前講席。由此推斷《姓解》是北宋朝廷御前講席使用過的經典書籍。

“養安院藏書”和“養安”兩枚印章為日本后陽成天皇的侍醫曲直瀨正琳的舊藏。

“高麗國十四葉辛巳歲藏書大宋建中靖國元年大遼乾統元年”為高麗國王宮庫藏印。高麗國十四年,即高麗十五代王肅宗六年,這枚藏書印是王宮庫藏時加蓋的印章。那一年也是大宋徽宗建中靖國元年,遼國天祚帝乾統元年。由于高麗王朝要向宋和遼朝貢,故共同使用兩國的年號。

(局部)

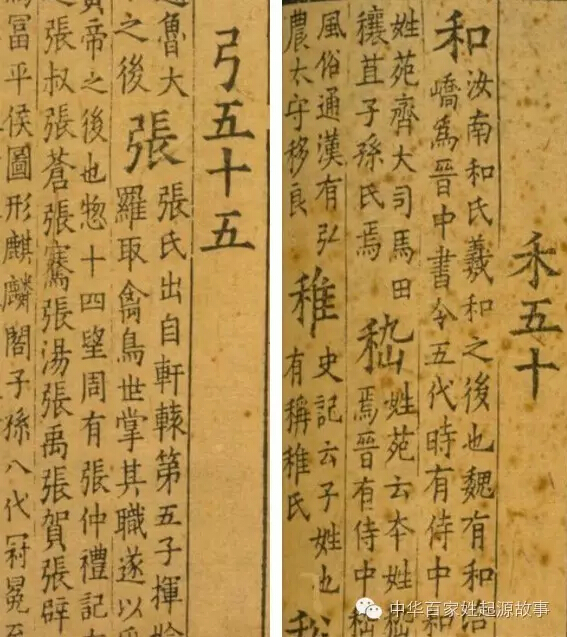

《姓解》序中說:“……厥后,氏族至。眾人皆著書譜,系志原,遂有數本,靡不廣引流派,窮極枝葉,善則善矣,而卷帙浩博,尤難傳寫;冊府仍存于副本,儒家殆絕于斯文,于以沿波,或見憑于撰德,幾成閣筆,蓋不類于生知,繇是自散群書,纂為姓解。由此可見,邵思在撰寫《姓解》時,對姓氏的起源進行了大量的研究和梳理,經歷了幾次停筆寫不下去的痛苦才完成此書。并以“凡三卷一百七十門,兩千五百六十八氏。”用一百七十個偏旁部首作為兩千五百六十八個姓氏檢索,對姓氏的起源、人名、朝代、官職等作了概括性的解析,成為后世研究姓氏文化及起源的重要資料。