-

沒有記錄!

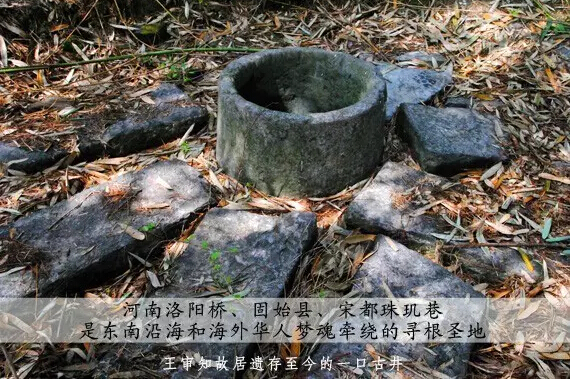

河南洛陽橋、固始縣、宋都珠璣巷是東南沿海和海外華人夢魂牽繞的尋根圣地

2016/6/22 11:00:14 點擊數: 【字體:大 中 小】

河南省社會科學院文學研究所副所長、河南省姓氏文化研究會秘書長李立新:

河南有三個地點是東南沿海和海外華人夢魂牽繞的尋根圣地,一是洛陽的洛陽橋、二是信陽市固始縣、三是開封的宋都珠璣巷。

所謂客家人,是指原籍為河南地區的中原漢族,在西晉滅亡后南遷,開始成為具有“特殊身份”的一群居民,在后來的幾次大的遷徙行動中,逐漸形成今天具有獨特風貌的客家民系。客家民系是中華漢民族的一個支系,今天客家人遍及世界各地,人口超過1億,主要分布在廣東、福建及港澳臺地區;在海外的客家人分布很廣,較集中的是東南亞一帶。客家人根在河洛,不少臺灣人和海外華人都稱自己是“河洛郎”,認定“根在河洛”。中國國民黨主席連戰在北大演講時提到:“在臺灣,我們有原住民,有客家人,我們大多是‘河洛郎’。”而洛陽的洛陽橋,正是客家人普遍認同的最初遷出之地的標志。福建省泉州市也有洛陽橋,位于泉州城東13公里處,它與北京的盧溝橋、河北的趙州橋、廣東的廣濟橋并稱為我國古代四大名橋,是客家人從中原南遷的遺跡。泉州是中國古代海上絲綢之路的起點,無數客家先民就是從這里走向異國他鄉的。所以,無論是洛陽的洛陽橋,還是泉州的洛陽橋,對于客家人而言,其重大意義都是不言而喻的。

陳元光祖祠

固始是中原姓氏的一個重要的遷出地,在東南沿海和臺灣等省的許多華人的族譜上都寫有“光州固始”的字樣。第一次南遷始于唐總章二年(公元669年),陳政、陳元光父子先后率兵3600名赴福建地區鎮撫山民騷亂。陳政父子所率入閩將士及眷屬8000余人,計有80余姓,落籍閩地。第二次南遷始于唐僖宗光啟元年(公元885年),固始人王潮、王審知兄弟率鄉民隨農民義軍入閩,后梁開平三年(公元909年),王審知被封為閩王,所率將士50余姓,也在閩地落戶。據考證,在固始南遷的中原后裔中,既包括陳水扁的祖輩,也包括連戰的先人。1953年臺灣官方的戶籍統計,當時戶數在500戶以上的100個大姓中,有63個姓氏的族譜上均記載其先祖來自河南“光州固始”。這63個姓氏共670512戶,占當年臺灣總戶數828804戶的80.9%。這就意味著:每5戶臺灣居民中,有4戶先民來自固始。固始成為東南人民眼中的“大槐樹”。

珠璣巷

珠璣巷,位于廣東南雄市北9公里沙水村,是粵港人尋根問祖的圣地。南雄珠璣巷得名于宋時開封府祥符縣(今河南開封縣)的珠璣巷,是由于南宋時移居此地的官吏士民眷戀故土而得名。《廣東新語》載:“吾廣故家望族,其先多從南雄珠璣巷而來。蓋祥符有珠璣巷,宋南渡時,諸朝臣從駕入嶺,止至南雄,不忘竔榆所自,亦號其地為珠璣巷;如漢之新豐,以志故國之思也。”調查顯示,珠璣巷移民家族有797支之多。今天,這些移居南雄的中原人士的子孫已經遍布粵港,從廣東方志和許多姓氏族譜中可以追尋到其祖先出自宋都開封,到南雄珠璣巷,再輾轉各地的蹤跡。