精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

俗語入書法:展廳中的大白話流行語(2)

2013/11/20 14:45:06 點擊數: 【字體:大 中 小】

究其原因,主要還是“他媽(的)”這個不登大雅之堂的俗語惹的禍。

黃永玉怎么看呢?他說,現在的書法展覽通常都寫古代人說的話。我呢,孔夫子說“吾生也賤,故多能鄙事”,我就是這樣的。我更熟悉下層生活,我懂得他們的思維、語言,希望在展覽上不老用古人的話、詩詞,盡可能的范圍內寫些開心的話。我寫了很多,現在拿不出來,如果拿出來大家會更開心。

其實熟悉黃永玉作品的人應該了解老畫家的搞怪做派,他有莊嚴華美的大作品,也有詼諧調皮之作,構成他對生活的全面態度,華美和詼諧在老人的作品中越來越統一。

“他媽(的)”這個詞在街頭巷尾常能聽到,但寫在書法作品,以煌煌巨制懸于廳堂廣眾卻沒見過。正因為別人不寫,藝術家才會去寫。

有人說詩歌的特質是抒情,也不盡然。論抒請,罵人的話是最直接的抒情,人真到郁悶不平的時候,首先想到的不是吟詩,常常是爆粗口。樸素的《詩經》中有“人而無儀,不死何為”之類的罵人話,蘇軾也有“顛張醉素兩禿翁”這樣的不遜之語,但總體上講,單單是發脾氣罵人是不成詩的。

我們在黃永玉書作中看到的是另一種情況,“世界長大了,我他媽也老了。”不是對人,而是對己,不是罵人的語氣,而是深切的感慨,有如劉恒《狗日的糧食》這一標題中愛恨交織的口吻。

在展廳中看這幅作品,效果還是很強烈的,數丈的尺幅,高懸于廳堂,書者像是在畫林中的老樹枯枝,錯落穿插,意在整體,最后的“了”字筆畫顯得過于粗壯,但不那樣又不能占住空間,結束得不夠有力。語言的不拘常格也促成了書法表現的打破成法。

“圖樣圖森破”

2013年9月初,北京大學第二教學樓的墻壁上,掛上了一幅幅書法作品。學生們發現,在這些書法作品中,竟然出現了“喜大普奔”、“萌”、“親”、“圖樣圖森破”等網絡用語。

不少北大學生聽到消息過來拍照,很快這個現象就發布在網上,更多的學生去圍觀。“在網上看到二教掛上了‘經典’藝術品,一定要過來拜一拜。”一位北大學生說。

“喜大普奔”(亦作普大喜奔),網絡用語,喜聞樂見、大快人心、普天同慶、奔走相告的縮寫,表示一件讓大家歡樂的事情,大家要分享出去,相互告知。在一些網友的使用中,也含有幸災樂禍的性質。而“圖樣圖森破”則是“too young too simple”的音譯,也被廣泛地用于網絡中,帶有調侃的意味。

網絡用語寫成書法作品出現在教學樓引發了校內外的熱議。有些北大教師說,他們很難理解這種方式,認為教學樓是學習的地方,很嚴肅,應該掛一些陶冶性情、給人帶來向上力量的藝術品。不少學生倒認為,教學樓里掛網絡用語的形式“非常新潮”,在北大未名BBS和大學生熱衷的人人網上,展開了一些討論。有學生認為教學樓里掛一些輕松詼諧的漫畫、網絡用語的書法,能讓經歷了緊張課堂學習的學生走出教室就能感受到輕松,“看到就笑了,笑了就不累了。”有的學生說:“這才是北大的兼容并包。”不過“兼容并包”持續沒多久,兩天后《圖樣圖森破》等作品就被撤下了。

書寫這幾個網絡流行語的胡志平說:“我希望結合北大的特點來創作—些與眾不同的作品。作品展出的時候正是北大開學,這些青年學子對網絡也很熟悉,我就想把他們熟悉的網絡語用藝術的形式表現出來。反復思考了很久,盡量挑—些中性的詞。哪個字對應哪種字體我也是仔細琢磨過的,譬如“親”字用大篆來寫,是因為我覺得這個字符合大篆古色古香的氣質。現在年輕人都覺得書法藝術離自己很遠,我這樣創作就是想讓學生有親切感,用書法來表現生活的情趣,喚起他們對書法的熱情。”

北大方面把這幾幅作品撤下,顯得很小氣。這件事能在網絡形成小小波瀾,與其說是因為網絡流行語,還不如說是因為北大。在北大的一展一撤似乎代表了傳統深厚的北大文化立場,其實沒那么嚴重,可能只是教學樓管理者謹小慎微、怕擔責任,網上有人議論,還真以為發生了什么騷亂。

僅就這幾幅作品看,形式很傳統,不過寫了幾個能讓年輕人會心一笑的流行詞。只是照抄,并無有趣的化用,從趣味和詩意來講,都不高。遠沒有“我他媽也老了”有趣。不過書寫者注重展覽環境,注重與觀者的交流,希望與年輕人互動還是值得贊許的。

“要怎么收獲,先那么栽”

俗語就是大白話,古時也有白話,像黃庭堅《諸上座帖》那樣的法師語錄就是帶著方言味的古代白話。“書圣”王羲之的很多字帖是書信,其中有大量的日常用語和應酬語,也談不上什么雅馴,就是說古代書寫中不乏俗語。要追究起來,詩文也是兼容俗語的。有些大詩人的好詩也是家常語,像“人攀明月不可得,月行卻與人相隨 ”,像“兒童急走追黃蝶,飛入菜花無處尋”,如兒歌一樣,非常樸素。

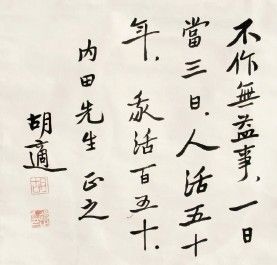

白話文成大氣候還是五四文學革命以后的事,用毛筆字寫大白話也真正成了普遍現象。胡適是倡導白話文的大功臣,他自己雖詩才一般,卻勇于為新詩鋪路,著有《嘗試集》,走出了新詩的第一步。他經常題字,寫的往往是自己的觀點或詩作,比如“大膽的假設,小心的求證”,是他經常題贈給年輕人的名句。他還曾寫過“要怎么收獲,先那么栽”,意思通俗直白,加上標點,完全不是傳統書法趣味。

白話文學的最大難題是寫詩,古典詩藝術高度成熟,形式也非常完備。不用那些形式寫,還叫不叫詩?怎么寫詩?什么是詩?是白話文學提出的新課題。上世紀二三十年代的作家們用不同創作在回應這一課題。人們漸漸明白詩意并不須借助整齊的形式和諧的韻律,它是人情感的內在律動。

胡適這一代新知識分子,傳統學樣深厚,書法都有幼功,也經常揮毫潑墨,題贈與人,但為了贊助新文學,公開場合寫字往往不拘舊格式。他們要收獲新文化果實,自然不會守著傳統的耕作方式。

現在的書法家自然沒有胡適那一輩大學者的胸襟,他們只是要把書法搞得像書法,表面上越像傳統形式越好,而在精神上離傳統卻越來越遠。書法并不能脫離文字意義的表達,傳統書法是以文達意,以書宏文。沒有自己的文意,只知抄抄寫寫,打造書風,傳統精神就喪失了大半。抄一首唐詩和寫“圖樣圖森破”在精神高度上難分高下,在構思上后者還要高一籌。把這樣的小玩意也要誠惶誠恐地摘下來怕人看見,這樣的做法若北大老前輩胡適地下有知,會苦笑一聲嗎?

書法活下去,要保留傳統,還要能與當代生活互動。要能融匯現代語言,表達真實生活情趣,當然這需要真正的詩才,書寫幾個流行詞匯還只是小兒科的做法。大白話、流行語、俗語可以寫詩,也可以入書法。沒有可以不可以,只需看有趣無趣,高級不高級。真正的藝術是才華的凝結,本來就不是唾手可得的。【原標題:俗語入書法:展廳中的大白話流行語】

責任編輯:C009文章來源:《藝術品鑒》雜志 2013年11月11日

下一條:解析藝術品領域書法價格落差現象上一條:女性書家的詩書藝術修養

相關信息

精彩展示

評論區