-

沒有記錄!

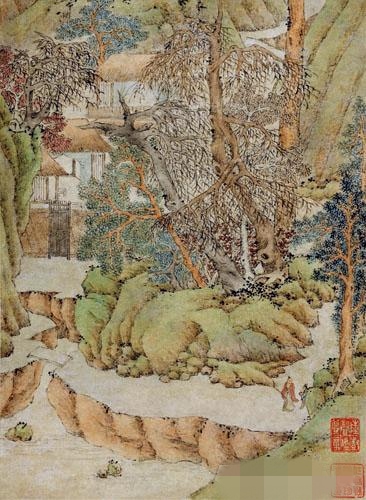

文徵明《秋山覓句圖》

2015/11/23 11:48:16 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

嘉靖壬寅九月六日,風(fēng)雨初歇,七十三歲的文徵明在其剛剛完成的一幅設(shè)色山水軸上寫下“天風(fēng)寂歷雨初收,木葉蕭條滿徑秋。詩在古松巖石畔,支筇欲去每回頭”這樣一首略帶感傷的題畫詩。不過,在這幅被后人命名為《秋山覓句圖》的作品上,讀者卻很難產(chǎn)生悲傷凄涼的觀感,如果不看題詩,反而會(huì)有一種平和、舒適、寧靜、怡然的感覺。

這種舒適寧和的格調(diào)正是文徵明細(xì)筆小青綠山水的典型風(fēng)格。一小塊峰巒合抱的山間平地,在高大蒼翠的樹木和溫厚敦穆的山壁的包圍中,坐落著一進(jìn)小小的院落,茅檐柴扉,窗明幾凈,雖然是在山野之中,卻分外予人一種安全感。屋舍前是山溪水、石板橋,一個(gè)策杖的文士帶著隨侍童子緩緩走來。房子后面的主峰層巒疊嶂,負(fù)勢競上,山腰處的寺院隱約可見。由于布局工穩(wěn)而略帶程式化,巍峨的山峰及其繁復(fù)的石壁并沒有壓迫感,而顯得穩(wěn)重而溫和。整個(gè)畫面的筆觸非常細(xì)膩,山石的皴筆柔和而精致,樹木的刻畫既富有自然的生意,又略有裝飾性的美感。文氏的山水畫有簡略與精工兩種主要風(fēng)格,后世有“粗文”、“細(xì)文”之分,而尤以“細(xì)文”為畫史所重。就風(fēng)格來看,此件《秋山覓句圖》當(dāng)屬典型的“細(xì)文”作品,而更加難得的是,這幅“細(xì)文”還是用文徵明最擅長、最知名的小青綠畫法所作。

作為“明四家”之一的文徵明,論輩分不及沈周,論年紀(jì)只比仇英年長,但他之于“吳門畫派”這個(gè)明代、乃至整個(gè)中國繪畫史上最重要的畫派之一的形成、確立以及傳承,卻有著其他三人無法企及的重要影響。唐寅與仇英雖然才華橫溢,但一則天不假年,二則德行不足以為領(lǐng)袖;沈周德高望重,文、唐皆出自門下,但因其所處的歷史時(shí)期,客觀上只能成為吳門畫派的開創(chuàng)者。而文徵明出身世家,由于父親的關(guān)系,與當(dāng)時(shí)顯赫一時(shí)的高官王鏊、吳寬、林俊、吳一鵬等交好,廣受延譽(yù),又曾被薦入朝任過翰林,加之為人穩(wěn)重端方,名望之隆不止于吳中,甚至遠(yuǎn)播京城,于是,隱居鄉(xiāng)里,專心繪事后,文徵明身邊的從游追隨者日眾,并且文氏一門自文彭、文嘉、文伯仁而下,直到清代,擅書畫者不乏其人,這為吳門畫派的確立以及傳承奠定了良好的基礎(chǔ)。

《秋山覓句圖》歷經(jīng)明人陸樹聲與應(yīng)謙的收藏,兩人與文徵明生活的時(shí)代相距很近,只比他晚四五十年。此畫二十世紀(jì)時(shí)成為上海文物商店的藏品,八十年代經(jīng)過全國文物鑒定小組鑒定,謝稚柳等諸先生皆確認(rèn)為真跡,收錄在《中國古代書畫圖目》以及勞繼雄先生所著《中國古代書畫鑒定實(shí)錄》中。