精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

明文徵明《江南春圖》研究

2013/11/20 15:05:21 點擊數: 【字體:大 中 小】

文徵明創作《江南春圖》時已78歲,該作品是文徵明工筆中最精之品。畫作“筆意細秀,設色古雅。畫山僅畫輪廓,稍用干墨擦之,皴筆絕少,但覺山痕樹影,無處不是早春景象。筆墨固佳矣,而章法似又勝之。章法固佳矣,而意象似又勝之。”本文作者從“江南春”的模式與主題入手,對文徵明的《江南春圖》進行研究。

王耀庭

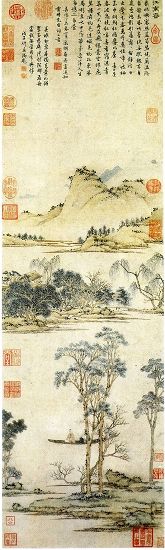

本圖紙本軸裝,縱106厘米,橫30厘米。文徵明(1470-1559)自題:“江南春”(八分書);并書追和云林先生詞二首(行草書)。此圖成于嘉靖二十六年丁未春二月(1547),時年78歲,這是文徵明工筆中最精之品。畫作“筆意細秀,設色古雅。畫山僅畫輪廓,稍用干墨擦之,皴筆絕少,但覺山痕樹影,無處不是早春景象。筆墨固佳矣,而章法似又勝之。章法固佳矣,而意象似又勝之”。畫中的圖像,平遠湖山,綠樹高聳,高士乘舟橫過,遠處臨水人家,這是江南太湖景色。

“江南春”的題材可遠溯自唐代的顧況、宋代的惠崇。倪瓚(1301-1374),作《江南春》詞,吳中人士和之者極多,一時成為風尚。顧況與惠崇的“江南春圖”,出現的著錄,已晚至17世紀,是否可信,尚需斟酌。

文徵明漫長的畫歷中雖只見此本自題名為“江南春”,至若“江南春”題材的關注,上海博物館藏《江南春圖卷》,款:“徵明戲效倪云林寫此。甲辰(1544)八月廿又六日。”拖尾跋紙有文徵明錄倪元鎮《江南春詞》,又接有沈周和詩;又自作《江南春詞》。題記:“倪公《江南春》和者頗多,老懶不能盡錄,錄石田先生二首,蓋首唱也。并寫倪公原唱于前,而附以拙作,亦驥尾之云。卷首復用倪公墨法為小圖,又見其不知量也,甲辰十月既望,文徵明識。”此卷之另一本藏北京故宮,款題亦同。不論兩本之真偽,此畫一派蕭疏,看不出春景的氣象,實是“用倪公墨法為小圖”,無關于“江南春”,或是后人見有此題跋,以“江南春”而命名,甚至是書畫無關而為好事者相接。

惟文徵明對春景的描繪,見于圖與詩,圖有與此軸相近風格的《雨余春樹》(臺北故宮)。詩則《題漁隱圖》:“江南雨收春柳綠,碧煙斂盡春江曲。十里蒲芽斷渚香,千尺桃花春水足。溪翁鎮日臨清渠,坐弄長竿不為魚。太平物色不到此,安知不是嚴光徒。右春。”又汪砢玉(1587-?)錄《文太史自題山水諸幅》(俱七言絕),其一:“三月江南欲暮春,綠陰照水玉粼粼。自憐身在奔馳地,空羨茅亭共坐人。”

又錄《文太史自題山水》:“青山隱隱遮書屋,綠樹陰陰覆釣船。好似江南春欲暮,嫩寒微雨落花天。”

乃至其子文嘉(1501-1583),撰《追和元云林倪征君江南春詞》:“三月江南薦櫻筍,鵁鶄鸂鶒回塘靜。蛛絲縈空網落花,云母屏寒浸嬌影。簾外沉沉春霧冷,綠蘿欲覆花間井。泥金小扇幛紗巾,畫橋紫陌踏芳塵。花開遲,水流急。江鴨對眠莎草濕。吳姬如花花不及,摘花笑映溪流碧。楊柳煙籠萬家邑,柳下王孫為誰立。幽渚泥香生綠萍,閑梁梁燕壘經營。”

讀前舉《題漁隱圖》、《春幅》、《文太史自題山水》三詩,臺北故宮藏《明人翰墨冊》,又有《文徵明書和倪征君江南春詞》。可見三書《江南春詞》,書詞雖略有調整,對倪瓚的“江南春”,何其有興趣。

前舉文徵明詩:“青山隱隱遮書屋,綠樹陰陰覆釣船。好似江南春欲暮,嫩寒微雨落花天。”來和《江南春》圖覆按。“青山隱隱遮書屋”,相當清楚,這見之于《江南春》畫幅的中景。“綠樹陰陰覆釣船”見之于《江南春》喬樹聳起,樹間掩映河上一篷舟,高士坐于艇前。這“圖像”當作為一個“模式”(Pattern)來討論。

什么是“模式”,“一個規律且清晰的形式,或是連續可識別的行為或狀態;特別是可作為未來事件預測的基準、行為模式。”

我想從“綠樹陰陰覆釣船”,這個“模式”來探討。

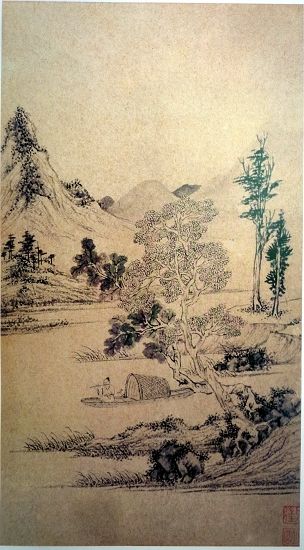

沈周(1427-1509)的《桐陰樂志圖》(安徽省博物館藏),款題:“釣竿不是功名具,入手都將萬事輕。若使手閑心不及,五湖風月負虛名。”畫中布局,江邊一景,高桐兩樹聳立,樹底又雜置兩綠樹,岸邊水草隨風而起,篷舟靜泊于樹外,頭戴方巾,手持釣竿,中景崖臺堆累,遠方峰巒連綿,天邊高峰升起。

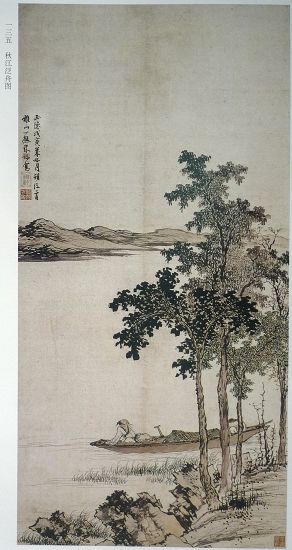

唐寅(1470-1523)《花溪漁隱圖》(臺北故宮博物院藏),松樹高聳于石嶼之間,士人一舟垂釣,題識:“湖上桃花塢。扁舟信往還。浦中浮乳鴨。木杪出平山。晉昌唐寅。”

將這三幅,并排而觀,構景的“模式”是相同的類型,都是“綠樹陰陰覆釣船”,這雖可以說是取景于共同生活的太湖地區,盡管畫的品名不相同(我想沈周及唐寅的畫題都是后人所取),相對地,從畫中形象,“扁舟信往還,木杪出平山”,這三幅畫,主題(subject matter)與意義(mearn) 所指涉,看畫上景,讀畫上題詩,湖上吟風弄月,自在優游是完全相同的。畫中的主角人物,都作士人打扮,絕非一般的鄉野漁夫,在事實的意義,這是士人的“自我”,說是“漁隱”的類型,已不固定于漁隱一定是漁夫的打扮。一旦我們從畫面上看出了此中的意義,這一“模式”的重復或被遵行出現,它的表現意義也等同了事實的意義。因此,畫家熟悉了這一層次的自然意義,說是畫家的自我憧憬投射,也未嘗不宜。

就這一個“模式”的運用,沈周的《山水冊》(無年款,北京故宮博物院藏)構景也如出一轍,江湖上,蓬舟中士人“短笛信口吹”,前景一樣地“木杪出平山”。沈周雖無題識,對幅周天球與陸師道兩題,是對畫境的描寫,陸師道用“滄浪”之水為題,清水濯纓濁水濯足,江上扁舟,總是智者靈感的來源。沈周的《扁舟詩思》(臺北故宮),河岸之中,坡陀起伏,林木高起,一人乘小舟尋幽覓句。《為珍庵所作山水》(1471作,1477重題,檀香山美術館藏)豎長幅的構景,下半部的主景,也是透過樹林,掩映出兩艘蓬舟,相遇對話,舟上人博衣交領,一戴冠一束發,這也明顯不是漁夫。構景雖因狹長幅,景往上延伸,加以沈周自題六年后重見,補了遠山,“木杪出‘高’山”,然而構景命意還是一樣。

唐寅《溪山漁隱》(臺北故宮博物院藏)長卷的一段,也出現岸濤青松,雙艇笛吹。

這個“綠樹陰陰覆釣船”“模式”,吳中畫家之外的浙派,也是多所運用。戴進(1388-1462)《聽雨圖》(日本楊進榮收藏),畫江邊的松樹,士人篷舟中枕臂臥聽雨聲,朱端(約1462-1521)《秋江泛舟圖》(現藏美國波士頓)款:“正德戊寅十三(1518)歲九月朔后二日”也是“綠樹陰陰覆釣船”,篷舟頭,士人雙臂后撐,仰天直望。

“士”隱于“漁”,卻直標“士”的形象,或者說相忘于江湖之上,優游于湖山樹陰之間。這種“模式”大量地出現,當然是元代的畫家,這其中還是先說盛懋(活動于1330-1369)對此一“模式”的表達。《山水》(臺北故宮博物院藏),篷舟坐眺,前景有樹,又是同一局。若說盛懋與吳鎮比較,《圖繪寶鑒》記述他:“始學陳仲美,略變其法,精致有余,特過于巧。”吳鎮是“意趣”勝于“技法”,盛懋反是“技法”勝于“意趣”。臺北故宮的一開大冊頁《山水》(元明人畫山水集景冊),卻是“意趣”與“技法”雙美的作品。這一開的構景,更是標準的“綠樹陰陰覆釣船”,篷舟前頭坐一士人,文人畫的意趣十足發揮。盛懋的另一名作《江楓秋艇卷》(臺北故宮博物院藏),衛九鼎(活動于14世紀后半期)跋:“子昭與余交最早。往時一意仲美。茲幅人物忽入趙吳興室中。而山以幽勝。木以拙勝。覺秋爽迎人。只在幾案間。雪翁保重。毋使叔明見之。謂盛丈又持彼渭陽公麈柄也。至正辛丑(1361)十一月之望。天臺衛九鼎。”畫釣艇相逢并泊,舟上士人談笑。“模式”以橫卷運用,而江上石磯喬樹與篷舟人拉開了。這一卷也是“意趣”與“技法”雙美。此外,另一開冊頁《秋林釣艇》(臺北故宮博物院藏),漁艇半橫于磯石流水,樹高平山,這也是同一構景。上海博物館藏盛懋《秋舸聚飲圖》,繪坡陀上樹木列植,枝繁葉茂。近岸一艘篷舟,舟首一位逸士正仰天長嘯,身前置放酒具瓷碗,身后古阮橫陳。船尾童子搖櫓,對岸崗阜平緩。這都是此一“模式”下的調整又增飾。

若再上述,盛懋所承的其師陳琳(約1260-1320)南宋畫院畫風,題名為宋高宗(1107-1187)實是孝宗(1127-1194)題的南宋前期《篷窗睡起》(臺北故宮博物院藏),畫午睡一醒猶伸雙臂的人物。畫面上的結構,都是幅下方磯石喬木,樹間掩映河上篷舟,高士或垂綸,或閑話,或靜賞湖光,自宋至明,大致不變。

回到一般所說的文人畫,再說與盛懋并時趙雍(1289-1360)《溪山漁隱》(現藏美國克里夫蘭),更可以說是這個“模式”的先驅。幅下方喬樹聳起,樹間掩映河上兩篷舟同泊,高士,或者說是著了官服,坐于艇前垂綸而釣。

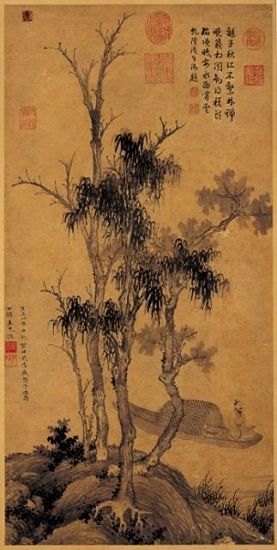

這些士人徜徉于湖山岸樹之間,作為一個釣者,難免是如“漁父圖”,借漁隱的題材表現其隱逸思想,寫漁夫以寄托其愿,如煙波釣徒,無所羈絆。吳鎮(1280-1354)的《漁父圖》(臺北故宮博物院藏),將近坡遠渚平列置于江湖之中,雙樹直干凌空,淺汀蘆葦,一舟橫渡。讀吳鎮的題識:“西風瀟瀟下木葉,江上青山愁萬迭。長年悠優樂竿線,蓑笠幾番風雨歇。漁童鼓枻忘西東,放歌蕩漾蘆花風。玉壺聲長曲未終,舉頭明月磨青銅。夜深船尾魚撥剌,云散天空煙水闊。至正二年(1342)為子敬戲作漁父意。梅花道人書。”抒發的是畫家隱遁避世的理想。船頭人也不是漁夫,是“漁父意”。這該是江南水鄉的寫照,圖的“雙樹直干”,隔水小舟,“模式”也可說是同一類。

從這樣的觀點來看中國畫所出現的“模式”。“小寒林平遠”這一圖像的出現,當然是較早而且成形的。例證上以韓拙(11-12世紀之際)曾經描述畫“寒林圖”的要訣為:“務森聳重深,分布而不雜,宜作枯梢老槎,背后當用淺墨以相類之木伴為和之,故得幽韻之氣清也。”枯梢老槎,非常適合來形容宋人《小寒林》(臺北故宮博物院藏)。此圖表現木葉脫盡、蕭瑟寒林之意趣,可謂得自“氣象蕭疏、煙林清曠”的李成一派真傳。所見的畫面,《小寒林》的構圖采取“平遠”形式。依照郭熙的說法:“作平遠于松石旁,松石要大、平遠要小。”這樣的取景畫法,可舉《早春圖》畫中我們明顯可見樹干彎曲多枝的特征,像寒地里的枯枝造型,而樹干彎曲的形狀就像是螃蟹的爪子般,故以“寒林蟹爪”來統稱此技法。又如無款卻也被認為與在郭熙(約1023-約1085)《樹色平遠圖》(美國大都會博物館藏)上所見相似。前景位居中央、昂然而立的松樹,正顯示了“長松亭亭,為眾木之表”的統御感。“寒林主題”出現,其原則是先以近觀的視點來描繪近景的松、石母題,再讓其兩側的景物以平遠推移的方式急遽縮小,形成明顯的對比,這也是劉道醇(活動于1057年前后)形容李成畫“近視如千里之遠”的根據。

相同的一種繪畫主題,在不同的畫家筆下,其作品形象的處理也往往是一樣的,反之,相同的“模式”,也可畫出不同的畫題。這一如“主題學”一詞,研究每一個時代、作家,對相同主題表達的狀況。早者如郭熙《早春圖》樹立云頭巨巖,喬松高標,這是李郭派的“模式”。

文徵明《江南春》視為士人優游于“理想國”的“模式”,山水畫史上“理想國”的出現,則以“桃花源”圖為主題,視覺要素:“山洞、持槳漁人、田家延客。”《桃花源圖》的意念,到了元朝趙孟頫,家鄉吳興霅溪正是桃花源的化身,衍生出“花溪漁隱”的一個題材。“漁”隱,隱者的身份,直接以圖像表現,那與漁父持槳而進山洞,或持槳與桃源中人話家常的形象,有所改變了。“漁隱者”在畫中的地位,雖然是點景人物,然而描繪起來,也不是一般點景人物的簡略筆調。這一種形態的“漁隱者”,是徜徉于山水間,從母題的比較上,置漁隱者主題于幅下桃樹河旁,對桃樹的描寫也相當細致。最為切題者則是王蒙(1308-1385)《花溪漁隱》(臺北故宮博物院藏)。此圖寫霅溪風景,款題為玉泉尊舅作。畫的右下角,桃花樹迭,后方篷舟,男士鼓棹前進,篷窗中的女士,該是家眷,這一個角落,豈不是文徵明《江南春》“模式”的先驅。文徵明的學生陸治(1469-1576),畫成于隆慶戊辰(1568),陸治七十三歲,自題作《花溪漁隱》(臺北故宮博物院藏)。畫叢山迭樹,右下角,漁父鼓舟前進,雙腳探水。陸治有詩,曾自比“桃源中人”,以喻其隱居狀況。此畫在筆法與構圖,均受元代王蒙《花溪漁隱》圖影響,頗有自況意味。這個“綠樹陰陰覆釣船”“模式”,吳門人物生活于水鄉澤國的太湖地區,“江南春景”,代替了“花溪漁隱”,“模式”的淵源,依舊存在。文徵明的另一學生居節(約1524-約1585),畫《江南春》(臺北故宮),本幅畫于辛卯(1531)年。畫綠波青嶂,碧草繁花,層迭丘壑,罕見人跡。畫上自題《江南春詩》一首。雖未畫出舟上人,然而,喬木在前,“模式”依稀。藍瑛(1585-1666)《一江秋水》(現藏美國普林斯頓。款:“庚辰冬日畫于池上園”)則可再見這個“模式”。■(本文獲作者授權發表,蘇州博物館供稿,作者系臺北故宮博物院書畫處前處長,注釋未收錄。)【原標題:明文徵明《江南春圖》研究】

責任編輯:C009文章來源:東方早報 2013年11月18日

下一條:新工筆市場前景被普遍看好上一條:元代張渥的傳世名作《九歌圖卷》

相關信息

精彩展示

評論區