精彩推薦

熱點(diǎn)關(guān)注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點(diǎn)排行

明牘清箋:大千世界的瑤翰蘭章

2013/12/2 16:05:09 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

歷代尺牘原件的存世數(shù)量,與書籍的情況類似,也是隨著時代的向后推移而遞增。但因墨跡的唯一性,現(xiàn)存的宋、元、明三代書札實(shí)物遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于同時期的書本。明代尺牘數(shù)量稍多,但真?zhèn)尾⒋妫I跡亦復(fù)不少。惟有清代尺牘,尤其是清中晚期的手札,則存世數(shù)量龐大,收藏單位眾多,允稱大觀。

梁穎

歷代尺牘原件的存世數(shù)量,與書籍的情況類似,也是隨著時代的向后推移而遞增。但因墨跡的唯一性,現(xiàn)存的宋、元、明三代書札實(shí)物遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于同時期的書本。

宋元尺牘,除故宮博物院、臺北故宮博物院及上海博物館、遼寧省博物館等少數(shù)博物館有少量收藏外,國內(nèi)各公共圖書館幾乎都不見蹤跡。明代尺牘數(shù)量稍多,但真?zhèn)尾⒋妫I跡亦復(fù)不少。惟有清代尺牘,尤其是清中晚期的手札,則存世數(shù)量龐大,收藏單位眾多,允稱大觀。

就存世的明清尺牘實(shí)際情況來看,主要可以分為兩大類型:一是由收信人及其家族保存、遞藏的家藏尺牘,如美國哈佛燕京圖書館收藏的明代徽州方氏親友手札、上海圖書館收藏的清代曲阜顏氏家藏尺牘等;二是由收藏家搜羅、輯藏的集藏尺牘,如上海博物館收藏的錢鏡塘舊藏明代名賢尺牘、上海圖書館收藏的龐元濟(jì)舊藏《國朝名賢手札》初、續(xù)集等。相對而言,前一類尺牘的史料價值較突出,而后者的文學(xué)藝術(shù)品位更高一些。

下面,我們就按上述兩種類型,擇要介紹一下上海圖書館的尺牘藏品。

一

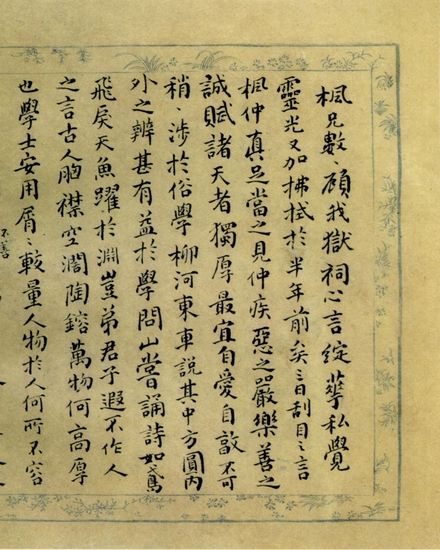

《顏氏家藏尺牘》,在清初家藏尺牘中享有盛名,原為顏光敏未信堂所藏故人手札,至其曾孫崇榘時重新加以裝池,厘為34冊,總計284家、790通。顏崇榘歿后,這批尺牘輾轉(zhuǎn)世間,先后入藏吳門陶梁紅豆樹館、番禺潘仕成海山仙館。道光中,潘氏迻錄全文,輯為四卷,別附《姓氏考》一卷,匯刻入《海山仙館叢書》,傳播世間。民國年間商務(wù)印書館《叢書集成初編》又據(jù)潘氏刊本重新排印出版。尺牘原件,則在解放后入藏上海圖書館。

顏光敏(1640-1686),字遜甫、修來,號樂圃,顏回76世孫,康熙六年進(jìn)士,歷官禮部主事、吏部郎中、考功司郎中。兄光猷、弟光斅皆康熙進(jìn)士。光敏博極群書,雅擅書法,詩有名于時,與宋犖、田雯、曹禾等并稱“詩中十子”,著有《樂圃集》、《舊雨堂集》、《顏氏家誡》等。顏氏昆季既負(fù)時望,光敏又位登樞要,所訂交者如顧炎武、朱彝尊、王士禛、孫承澤、孔尚任、梁清標(biāo)等,皆一時名公巨子,故魚來雁往,瑤情藻論,墨妙手澤,在在動人心目。可惜的是,今存的《顏氏家藏尺牘》已佚失首冊及錢載、翁方綱、陸費(fèi)墀、朱筠等人的題跋。

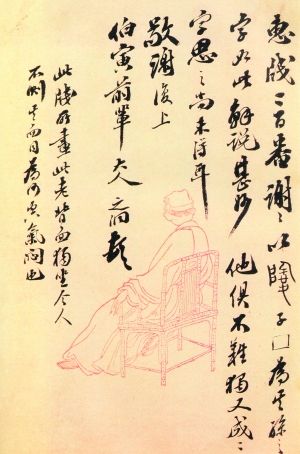

《詩龕朋舊尺牘》第一卷,法式善輯藏。法式善(1753-1813),原名運(yùn)昌,字開文,號時帆、梧門、詩龕,蒙古人,乾隆四十五年進(jìn)士,歷官翰林院侍講學(xué)士、工部員外郎、國子監(jiān)祭酒。式善中試后即官翰林,自此屢起屢躓,官不越四品,然以一生在館閣供職,得讀中秘之書,學(xué)植日厚,擅長辦理圖書之事,先后編纂《熙朝雅頌集》、《皇朝詞林典故》,總纂《全唐文》,有《清秘述聞》、《槐廳載筆》、《存素堂文集》及詩集多種傳世。

法式善于乾隆五十三年擇地京師地安門北凈業(yè)湖畔松樹街,名齋曰詩龕,龕中供奉陶淵明、李太白、杜子美、白居易、蘇東坡、李東陽等十二家畫像,以示詩學(xué)祈向。自后南北詩客慕名而至者絡(luò)繹不絕,凡所投贈,皆懸龕中,即以編成《梧門詩話》16卷,其先后為詩龕作圖者,不下200家。

式善性情平易謙沖,喜交游,曾云“十年聽雨者,謂之朋舊;千里論文者,亦謂之朋舊。如簡齋、山舟、辛楣、禮堂、夢樓、甌北、姬傳諸前輩,竹初、石桐、芷衫、退庵、蘇亭、琴士、柳村、心盫諸君子,始通縑素,繼托心知”,是卷正是其心知朋舊之縑素的匯存。全卷共收朱珪、劉墉、翁方綱、錢大昕、趙翼、吳錫麒、鐵保、孫星衍、阮元、石韞玉、洪亮吉、張問陶等33家57札,每頁信箋上都鈐有“詩龕居士存素堂圖書印”朱文方印,具見拳拳珍重之心。引首“詩龕朋舊尺牘”出自翁方綱手筆,封簽“詩龕朋舊尺牘第一卷”由周宗杭題于嘉慶三年,可知手卷編竣裝成于是年。惟既題為“第一卷”,且各人書札數(shù)量也不甚多,或有續(xù)輯亦未可知,但嘗鼎一臠,詩龕風(fēng)雅已令人向往不置。

仁和朱氏家藏尺牘,原無總題名,共36冊,分兩部分,前30冊是朱學(xué)勤友朋手扎,后6冊的收信人為朱學(xué)勤之子朱溍,共計170余家1000余通。

這部尺牘每一冊都有朱溍的親筆題簽,如“湘鄉(xiāng)曾文正手札冊”、“合肥李文忠爵相手札冊”等等,并鈐有“朱子涵藏”、“朱氏子子孫孫永寶”二朱文方印。又據(jù)冊二劉秉璋跋 “修伯前輩同年舊好,魚來雁往,函牘常通,驟歸道山,時深悵惘。哲嗣子涵觀察將去函裝冊,附于李文忠之后,而文忠亦已作古人。展誦再三,不勝黃公酒壚之感”云云,可知書冊裝成于朱溍之手。

朱學(xué)勤(1823-1875),字修伯,咸豐三年進(jìn)士,官至大理寺卿,以藏書名世。學(xué)勤學(xué)識豐贍、才干敏捷,又久值軍機(jī),故為各地方封疆大吏交相接納的對象,來信人中若彭玉麐、劉坤一、薛煥、丁日昌、馬新貽、鮑超、駱秉章、丁寶楨、邵友濂輩,皆咸豐、同治及光緒三朝的重臣。疆臣之外,又有袁甲三、徐用儀等朱氏的樞垣同僚,所以信函的內(nèi)容,大多關(guān)涉時事,且有不少密函,直言時政或人事,從中可以真切地了解到這一時期中央與地方官吏的互動內(nèi)情,對把握清代中期的政治格局和時事動態(tài)有莫大的幫助。

最后六冊,基本上是朱溍與同時翰苑名賢的通信,另鈐有“仁和朱氏珍藏”朱文方印。惟據(jù)末冊題簽“錢唐汪郋亭冢宰手札初集第一冊”判斷,這部分尺牘并不完整,可能已有散失,且其中雜入了陳寶琛、文廷式、瞿鴻禨等人給張佩綸的書信。雖然如此,所存潘祖蔭、李文田、張之洞、陸潤庠、王仁堪、樊增祥、梁鼎芬、柯逢時等近60家300通書札,已屬洋洋大觀,故張一麐為題絕句有云:

瓊瑤投贈盡名家,手澤留貽眼福夸。自是貞元全盛日,滄桑劫后費(fèi)摩挲。

這部尺牘解放后由朱氏后人朱仲啟、朱志泰捐贈上海圖書館。

《曲園所留信札》,原無題名,俞樾輯藏。俞樾(1821-1906),字蔭甫,號曲園,道光三十年進(jìn)士,歷官翰林院編修、河南學(xué)政,長年主講蘇州紫陽書院、杭州詁經(jīng)精舍、上海求志書院,有《春在堂全書》160余種傳世。這部尺牘共裝8冊,計100家104通,均為同時或后輩友朋致曲園老人的手札,其中除曾紀(jì)澤、顧文彬、孫詒讓、沈樹鏞四家各兩函外,余均一人一札,故與《詩龕朋舊尺牘》類似,也是收信人精心選擇的藏品。

曲園一代儒林宗師,故其友朋手札雖不乏互告新聞、評析時事之作,更多的是辯章學(xué)術(shù)、探討藝文的篇什。而各家尺牘的書法,不僅真、草、隸、篆兼?zhèn)洌跚矣袆e具一格的鐘鼎,粲然可觀。

與《曲園所留信札》相類但更為齊全的《冬暄草堂師友箋存》,由陳豪輯藏。陳豪(1839-1910),字藍(lán)洲,號邁庵,晚號止庵,浙江仁和人。同治九年優(yōu)貢生,歷官湖北房縣、應(yīng)城、蘄水、漢川知縣,詩、書、畫皆有名于時。這部尺牘共裝24冊,計150余家1000余通,且有陳豪、張謇、章鈺、俞陛云、陳三立、梁啟超、熊希齡、張元濟(jì)、鄭孝胥、陶葆廉、莊蘊(yùn)寬、孫寶琦、陳曾壽、鄧邦述等名家題跋20余則。民國年間陳豪之子陳叔通先生曾擇要影印成書,原件也由其捐贈合眾圖書館。

家藏尺牘中還有種較特殊的情況,就是只留下了與某一事件相關(guān)的通信。如《杜征三友朋手札》,集中保存了杜冠英于中法戰(zhàn)爭期間在寧波府試用同知任上收到的函件。1884年中法戰(zhàn)爭爆發(fā)后,鑒于浙東海防前沿駐軍分屬湘、淮兩系,芥蒂較深,浙江巡撫劉秉璋從穩(wěn)定大局出發(fā),檄令與湘、淮兩系皆有較深淵源的浙江寧紹臺道薛福成綜理營務(wù),盡護(hù)諸軍,統(tǒng)籌“備兵防海”事宜。而同時由浙江玉環(huán)廳同知調(diào)任寧波府的杜冠英,坐鎮(zhèn)鎮(zhèn)海,負(fù)責(zé)海口前沿陣地的布防,并協(xié)調(diào)分別戍守甬江海口南北兩岸的湘、淮部隊(duì),與寧波知府宗源瀚成為薛福成籌防浙東的左右手,以“銳敏喜任事”稱譽(yù)一時,為鎮(zhèn)海戰(zhàn)役的勝利作出了貢獻(xiàn)。這批手札,包括了杜冠英當(dāng)年守備鎮(zhèn)海期間,劉、薛、宗以及各方將吏如湘軍系統(tǒng)的浙江提督歐陽利見、淮軍系統(tǒng)的錢玉興、楊岐珍等人的來信、函電以及部分復(fù)信底稿,反映了前敵將吏之間的復(fù)雜關(guān)系,為研究浙東抗法斗爭的真實(shí)過程提供了第一手史料。

再如《端方兄弟遇難存牘》,保存的是端氏家屬辦理收回端方兄弟遺骸的相關(guān)函電,包括端方之子端繼先上總統(tǒng)府稟文的底稿、總統(tǒng)府與四川都督胡景伊就此事交涉的往還電報抄稿、總統(tǒng)府顧問夏壽田與參政院參政柯紹忞等人致端繼先的手札,以及赴川辦理此事的端氏家丁羅大有、袁淑清、王玉清匯報具體辦事經(jīng)過的稟帖。這批文件,可視做1911年四川保路運(yùn)動善后事宜的一個注腳。

二

上海圖書館收藏的集藏尺牘,以《國朝名賢手札初、續(xù)集》最為特出。這部尺牘總計初集20冊、續(xù)集10冊,每冊封簽均由陸恢手題,下鈐“虛齋藏札”朱文方印,因知為吳興龐氏舊藏。龐元濟(jì)(1864-1949),字萊臣,號虛齋,實(shí)業(yè)家,以書畫收藏名滿天下,有《虛齋名畫錄》、《續(xù)錄》傳世。然世人多知其書畫收藏宏富,未必了解他的清代尺牘收藏同樣冠絕一時。

《國朝名賢手札初集》收錄吳偉業(yè)、王時敏、傅山、袁枚、惠棟、梁同書、錢大昕、段玉裁、阮元、伊秉綬、林則徐等156家手札375通,《續(xù)集》收錄顧炎武、朱耷、陳洪綬、萬斯同、王士禛、道濟(jì)、朱彝尊、方苞、洪升、全祖望、桂馥等142家手札207通。

這兩部尺牘集,選擇精審,辭章典麗,翰墨風(fēng)雅,彩箋華美,為晚明至清前期名家尺牘的代表之作。民國間尺牘藏家以潘博山、丁輔之、錢鏡塘等聲名最著,讀龐氏所藏,實(shí)別有千秋,自成一家,是可謂盛名之下,其實(shí)不虛。

武進(jìn)陶氏集藏清代各家書札,原無總題名,各冊分題“書札甲、乙、丙之……”計甲編14冊、乙編5冊、丙編17冊,共36冊。這部尺牘原為武進(jìn)陶氏舊藏,抗戰(zhàn)爆發(fā)后散出,由諸仲芳購得于滬上,末冊諸氏手跋有云:

戊寅仲秋,見此尺牘卅六冊,為毘陵陶氏涉園故物,都二百四十余家、四百四十余篇,皆清代名賢遺墨,而咸同間諸將帥致湘鄉(xiāng)手翰,或商榷政策,或籌劃軍務(wù),尤關(guān)軍國大計,顧見之各遺集者殊寥寥也,豈因有所忌故未錄歟。《續(xù)昭代名人尺牘》影印多篇,未全付梓。余懼其久而散佚焉,購而弆之,后世操筆削者采搜所及,得意考征當(dāng)時世運(yùn)之消長、軍勢之轉(zhuǎn)移,治亂之機(jī),靡不畢見,功罪所歸,莫可遁形,則此叢殘之雜存,何莫非文獻(xiàn)之所在乎,豈徒以翰墨供好古者之鑒賞而已哉!

諸跋確切地點(diǎn)出了這部尺牘的價值所在,甲、丙兩編絕大部分都是咸同諸名臣如胡林翼、左宗棠、李鴻章、李續(xù)賓、張曜、劉銘傳、譚鍾麟、郭嵩燾、劉蓉、丁寶楨、閻敬銘、沈桂芬等人致曾國藩的書札,往往長篇大論,研商軍政大計,且多有曾國藩的批語,對太平天國歷史的研究具有重要的參考價值。乙編的情況則比較奇怪,內(nèi)容多為乾嘉名賢如趙懷玉、孫星衍、張惠言、李兆洛等人的尺牘,時代較前,不知何故次為乙編,據(jù)藏印可知,這批書札多為楊涇的舊藏。全部3編共計250余家450余通,其中部分曾印入《續(xù)昭代名人尺牘》。

2013年,由張恭慶院士、張怡女士、張恭慈先生及其家屬無償捐贈上海圖書館的豐潤張氏家藏尺牘,計100冊4700余通,為上圖歷年所得尺牘中數(shù)量最多、價值最高的近代史料,受到學(xué)術(shù)界的高度重視。

這批尺牘的情況相當(dāng)特殊。它主要分兩部分:一是張佩綸家藏的親友手札,包括黃彭年、黃國瑾、王懿榮、陳啟泰、陳寶琛、張人駿等人;二是由張佩綸之子張志潛多年尋訪收集而得的張佩綸手札,有致于式枚、奎斌及前列諸家者。其中最為引人注目的是保存極為完整的張佩綸、李鴻章往來書札。可能由于李鴻章之女李經(jīng)璹為張佩綸的第三任夫人,所以兩家家藏得以聯(lián)珠合璧。全部往來信件皆按時序交錯排列裝冊,相關(guān)時政的討論過程一目了然,這在所有傳世尺牘中可說是絕無僅有的現(xiàn)象。

張佩綸(1848-1903),字幼樵,號蕢齋,同治十年進(jìn)士,署都察院左副都御史。佩綸既為晚清“清流”健將,議論朝政,參劾污吏,所向披靡,為一時眾望所歸,同時又得到洋務(wù)重臣李鴻章賞識,贊襄機(jī)要,擘畫方略,并成為李鴻章與清流領(lǐng)袖李鴻藻暗中溝通的管道。由于他在政壇的特殊地位,這批尺牘揭露了諸多朝廷的核心機(jī)密,對研究晚清政局具有極其重要的價值。

特別值得一提的是,這批尺牘歷經(jīng)張志潛、張子美及張恭慶兄弟三世家藏,在“文革”風(fēng)波中又曾被抄沒,歷劫幸存,完好無缺,于今終歸公藏,不能不說是豐潤張氏對歷史的又一次貢獻(xiàn)。

尺牘雖戔戔細(xì)物,然兼具辭章、書法、雕版三美,所以向?yàn)槲脑贰⑺嚵炙渲兀蟠芳遥暺錇樘筋U索隱、挖掘歷史真相的首要素材,故明、清兩代都有有心人不遺余力地收集和傳播。這種努力,主要表現(xiàn)在兩個方面,一是文本的編印,如明沈家胤《翰海》、清周亮工《尺牘新鈔》等等多種選集,以及各家文集的“書牘”之編;二是墨跡的覆刻,如明茅一相《寶翰齋國朝書法》、清潘仕成《海山仙館藏真》、吳修《昭代名人尺牘》等叢帖。近代以還,更有不少家藏或集藏尺牘得以影印行世。

但有必要強(qiáng)調(diào)的是,由于主、客觀兩方面的制約,尺牘的流播卻同時也造成了尺牘“三美”的分離,甚至失真。

首先,選集往往以名家辭章為重,不可避免地剔除了大量反映日常生活的書信;而文集收錄之尺牘中涉及政事的內(nèi)容,又常常因忌諱而改削。就以上述豐潤張氏家藏尺牘舉一實(shí)例:張佩綸光緒二十、二十一年致李鴻藻兩札,分別評騭張謇、袁世凱之為人。這兩封信,先被刻入《澗于集·書牘》,又影印為《澗于中丞遺墨》,但刻本和影印本中都有挖或貼的地方。如談張謇一函中“要其品則如浙之□□一類也”,句中“□□”刻本打方框,影印本貼去,閱原件始知為“徐琪”。而談袁世凱一函中“李經(jīng)方”姓名及“小李賣父誤國,天地不容,自己終身廢棄”一語,影印本完全貼沒,不見了蹤影。

其次,刻帖一受限于藏品的豐儉,二受制于刻工的手眼,且工程浩大,質(zhì)量往往難以掌控,所以明清兩代的叢帖常常遭致識者的詬病。近代影印技術(shù)采用后,雖然一定程度上保存了書法的本來面貌,但終究與墨跡韻味有別。

第三,明清兩代的彩箋,雖然集饾版、拱花、砑光工藝于一身,代表了這一時期雕版印刷的最高技藝,在印刷史和版畫史上具有舉足輕重的地位,然既被印本所舍棄,又為刻帖無法兼顧,無奈在翻印過程中淪為犧牲品。而早期影印,也由于無法使用彩色,因此為了保證字跡的清晰,只能放棄箋紙的圖像,如《冬暄草堂師友箋存》、《續(xù)昭代名人尺牘》等,在影印時都隱去甚至涂沒了底紋,完全無法反映箋紙的面貌。即使今日的攝影、印刷技術(shù),仍然無法再現(xiàn)上述工藝的特殊效果。

所以說,要全面地認(rèn)識歷代尺牘在辭章、書法、雕版三方面的價值,存世的書札原件,始終有著翻本所無法替代的價值。(本文寫作時參考了鄒西禮《〈顏氏家藏尺牘〉出版前言》、張寅彭《法式善傳》、黃顯功《〈俞曲園手札·曲園所留信札〉前言》、丁鳳麟《〈薛福成致杜冠英書札〉整理引言》,并直接引用了部分文字,特此說明,并志謝忱。作者系上海圖書館研究人員。)【原標(biāo)題:明牘清箋:大千世界的瑤翰蘭章】

責(zé)任編輯:C009文章來源:東方早報 2013年12月02日

相關(guān)信息

精彩展示

評論區(qū)

友情鏈接

商都網(wǎng)

中國網(wǎng)河南頻道

印象河南網(wǎng)

新華網(wǎng)河南頻道

河南豫劇網(wǎng)

河南省書畫網(wǎng)

中國越調(diào)網(wǎng)

中國古曲網(wǎng)

博雅特產(chǎn)網(wǎng)

福客網(wǎng)

中國戲劇網(wǎng)

中國土特產(chǎn)網(wǎng)

河南自駕旅游網(wǎng)

中華姓氏網(wǎng)

中國旅游網(wǎng)

中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)網(wǎng)

族譜錄

文化遺產(chǎn)網(wǎng)

梨園網(wǎng)

河洛大鼓網(wǎng)

剪紙皮影網(wǎng)

中國國家藝術(shù)網(wǎng)

慶陽民俗文化商城