-

沒有記錄!

漢字書法的命運與中國文化的興衰

2015/6/3 14:50:28 點擊數: 【字體:大 中 小】

自敘帖(局部) 懷素

祭侄文稿 顏真卿

寒食帖(局部) 蘇軾

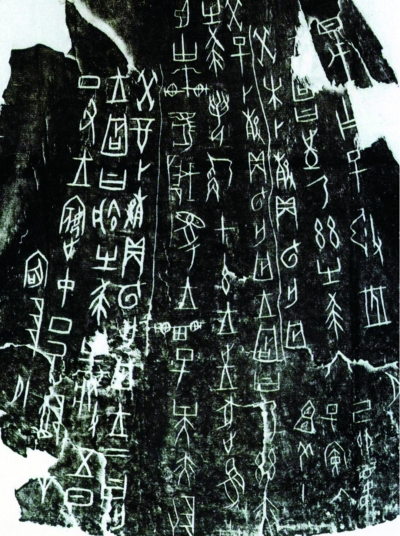

祭祀狩獵涂朱牛骨正面拓片局部

九成宮醴泉銘(局部) 唐代 歐陽詢

快雪時晴帖 王羲之

玄秘塔碑(局部) 柳公權

篆書論書軸 清代 何紹基

嶧山碑(局部) 秦代 李斯

劉墉書法 清代

曾來德

學習書法,可以提升國民的素質;寫好書法,可以寫出中華民族的審美。一部書法史和一部文化歷史共衰共榮,歷數千年而不變。書法興則國運興、文運興……

這個題目有點大,不太好做文章。

我們可以說,漢字書法的命運與中國文化的興衰有一定關系;也可以說,二者沒有什么關系。因為中國文化的內涵是無限豐富的,從詩書到禮樂,從倫理到政治,甚至建筑、園林、醫藥、兵法、祭祀、巫祝,無所不包。書法當然也在其中,但從歷史上看,它并非獨立的藝術門類。將其作為一門藝術來看待,是相當晚近的事,是近代藝術觀念自覺以后的結果。一方面,古人的書寫,包括那些創造了藝術頂峰的巨匠們的偉大作品,都不是為了“書法藝術”的創作,而是和對于“內容”的表達密切相關。書法在過去的大多數時間里,基本上都停留在“用”的層面。盡管在印刷術出現以前,書法可能承載了中國歷史文化的一些方面,包括從物質到精神,從心理到哲學。

另一方面,正是書法的這種“用”的價值,這種無所不包的承載功能,使其在中國歷經千年而不衰,成為一種蘊含深厚人文信息和精神力量的獨特審美樣式,其無限深邃、奧妙、復雜的世界,反過來看就是一切中國藝術基本特征的絕好體現,甚至是中國文化的一個象征,具有崇高的文化地位。從古至今,漢字書法在中國精神文化的保存、傳播和發揚光大過程中的獨特作用無可替代。從地理上看,幅員遼闊的中華文明圈,方言隔膜,習俗迥異,卻由于“書同文”而相識相知、同心同理。反觀世界上那些沒有書寫傳統的古老文明,文字幾乎已經無人識得,導致了他們的文明中斷。而就中國的文化和文明而言,它的繼往開來,它的生生不息,它的發揚光大,在某種程度上仍有賴于書法藝術的傳承。

今天我們遇到了機器時代和工業文明,包括數字化、電腦書寫,遇到了看上去高效強大但缺少生機的物質文化、城市文化。這使我們覺得哪里都好,但又似乎哪里都不對勁。我們穿梭旅行,住同樣的公寓和酒店,進出同樣的航站樓,吃一樣的快餐,人人都看即時發布的電影和新書,再過些年,我們還可能會講同樣的美式英語……我們成為一種沒有什么心智也可以活得不錯的“工具人”,腦子里只有一種工具理性。這是當今文明正在努力塑造并渴望出現的世界,一個新型“烏托邦”。如果地球上現有的戰亂、饑餓和貧困真的被消除了,那么我們這個文明的目標就達到了,這個文明也就圓滿自洽了,黑格爾很早以前所說的“歷史目的”,又或者是福山20年前所說的“歷史終結”,就都見分曉了。想想這樣的“歷史”的底牌,我們接下來該當如何作為?

當代文化或文明的這種趨勢,實際上是非常令人憂慮的。自生民以來,自文化以來,自人文主義、人道主義以來,我們引以為傲的,難道僅僅是更加舒服地活著?像一個安安全全待在動物園里的動物一樣,吃睡無虞,然后生老病死?恐怕不是!人類生而與藝術相伴,就是因為有不斷塑造自身、提升自我的內在需求,人通過駕馭各種藝術形式而不斷求索的是豐富的心靈、高潔的品德和廣博的精神。

所以,其實不僅僅是一個中國文化的興衰問題,我們今天要考慮的是整個地球文明的走向及意涵問題。

文化的日益趨同,藝術作品的同質化,技術和資本的瘋狂再造能力,正讓我們越來越感受到自我的軟弱和破碎,甚至自我的再度解體。今天的兩種主宰性力量——市場和媒體,正在瓦解我們作為萬物之靈的意義感和存在感。我們存在,但仿佛并不存在;我們勞碌,但不再有幸福感。接下來,我們后人的精神和意識形態會不會是一種機械復制,只剩下一種芯片般、模塊化的心靈和人格呢?實在難說。這就是“命運”一詞會讓我們時常有所醒悟并且感到焦慮的原因吧。在此,我只能從書法的角度來談一談。

書法凝聚中國文化精神

經常有人說,書法是中國藝術的核心,是核心的核心。這樣說對不對呢?一定程度上是有道理的。因為這一近乎完美的藝術形式逾千年而活力不衰,它所具有的精神引領和指導作用,早已體現在了它偉大傳統性當中,無論從其哲理的深刻、審美的豐饒,還是人文精神的厚重來看,它都表征著中國古老文化的博大精深,是一種不可磨滅的偉大符號和標記。通觀中國歷史,書法在化育民族精神、培養道德人格和鑄造文明品格等方面,均發揮了不可取代的作用。上古時代先賢們所有的重要智慧,中古時代的全部經典,近古以來藝術家的奇境創造,絕大部分是通過書法形式才得以保存到今天的。在中國人癡迷書法、熱愛書法的無數個理由中,中國文化和中國精神棲息于書法這一獨特形式中,可能是最重要的理由。中國的歷史文化傳統表明,我們這個民族是一個有著偉大書寫歷史的民族,我們的歷史也是一部書寫的歷史。

書法從根本上,通俗一點說就是中國人的一種文化習慣。由淺入深,從筆墨的體驗,到詩意的人生境界,再到宇宙精神,書法帶給我們的生命體驗是無限豐富的。以歷代詩文為例,在我們這個古老的詩的國度,詩歌可謂一切藝術的靈魂,而最早的詩歌,往往都以書法為載體,書寫讓詩文的藝術境界和人生境界得以體現和提高。相應地,對詩的內容和境界的領略,也要在對書法的鑒賞中才能更好地實現——我們今天所說的“閱讀”,是后來的事情。所以,詩、書結合,書、文一體的藝術思維方式,很早就是中國古代文人的自覺追求和基本素養。蘇東坡說過,“詩不能盡,溢而為書,變而為畫,皆詩之余。”“溢而為書”,這并不是對書法的貶低,而是充分的尊重。詩言志,書亦言志。書家愛寫詩,是因為其內心有詩意;反過來看,詩的節奏和韻律、情思和境界、人生感悟和宇宙精神,也導致書家筆墨、體式、書寫節奏的變化,并最終體現為書法的高妙境界。所以人們會說,詩不同,書亦不同。還有很重要的一點,古代書法家所書寫的詩文內容,一般都是自己創造而非別人的作品,他們本身就是出色的詩人和文學家。所以,“兼文墨”歷來都被公認為是中國書法家藝術造詣的一種體現。從王羲之、歐陽詢、張旭、懷素到蘇軾、黃庭堅,中國歷史上的這些大書法家,每一位也都是優秀的詩人、文學家、學問家,少有例外。無論《自敘帖》中本身的文采,還是《蘭亭序》中的精神氣質,其實都不單純是書法功力和技巧的問題,而是與書法家的精神境界、文化品格、生命情懷緊密相連的。所以說,書法的昌盛是與文化的昌盛相聯系的,書法承載文化的創造,文化確保書法的綿延,二者相輔相成。

書寫是一種獨特生活方式

春秋以降,中國士人(或我們今天稱之為知識分子的群體)是中國文化得以傳承的主要力量。中國士人的世界觀、價值觀、人生觀,體現于中國歷史文化傳統中的是深厚的濟世情懷。這種從個人到天下的修為次第,又決定了任何一個卑微的奉獻者都只能從他手中的毛筆開始。把字寫好,主動接受中國式審美是求道的第一步。正是在這種成就了士人獨特地位的書寫歷程,讓我們看到了漢字書法的重要地位,這是非常有趣也值得深思的,它至少有以下幾個方面可資鏡鑒。

其一,從士人不同的人生道路來觀察。所謂書與文,既指書法與文字,也指書法與文學、學問。因而,可以說書法是有準入門檻的。中國古代文人,自幼童起,就是既學書寫,又學詩文。書法是文人的基本素養,詩文才能帶動了書法藝術境界的升華。可以說,在古代正是書法和文人的結合,才形成了書法的藝術化。所謂文人,不是說是為了成為一個文人,按照儒家的“修齊治平”,指明了人生路線,其意義所飽含的家國之夢、天下情懷,是要由個體的文化素質、精神品格來保證的,文品和人品密切相關,最終是人品決定了一個人可否成為棟梁之材。我們看歷史上的文人,春風得意者畢竟是少數,失意、不得志者卻大有人在。那些時運不佳、懷才不遇,卻能通過書法藝術歸于達觀的文人,比比皆是。這兩種人生雖有著完全不同的生命體驗、命運歸宿,卻都能通過書法找到自我,成就藝術。這是不是書法藝術的奇妙之處?大家都知道像李斯、蔡邕、虞世南這樣的官員,像米芾這樣的平生不得意者,還有不齒于世間名利的和尚懷素,都能從一種獨特的方面呈現出詩才與書法的巨大成就。這類例子讓我們看到,在中國,書法藝術與人生的“進”“退”關系很大,似乎完全具有超越其他生命體驗方式——如宗教的救贖功用。所以,當年蔡元培先生主張“以美育代宗教”,其實并非權宜之計,而是和他對我們歷史文化的透徹理解有關。還有一點,中國傳統文化中的儒、道兩家,與書法的關系也很值得觀察。這兩種完全不同的人生觀、世界觀和價值觀,對中國書法都產生了巨大影響。從觀念上看,一個講求“用”,一個講求“無用”;從審美來看,一個強調良善和仁義,一個主張歸真和無為。就藝術的純粹性而言,道家的境界無疑更高,讓我們看到一種自由無羈的精神境界,看到一種無功利性的藝術品質。但是,從社會人倫的化育、道德風教的傳播等事實來看,書法的神奇作用又是無處不在的。所以,儒、道兩家的觀念,在書法美學中都有深厚的體現,如寧靜、中和、節制、氣韻、氣象等等。

其二,從書法家個體的內在素養來觀察。中國書法歷來講書品與人品的統一,而且更注重以人品論書品。歷史上的書法經典,都是人品修養和文化修養相交融的結果,我們都熟知“書道即人道”的說法,結合書家的品格節操評判其藝術成就,在中國是人所共知的標準。極端的例子是岳飛和秦檜。岳飛據說有真跡流傳于世,像《吊古戰場文》之類,其實很難考證,但我們愿意認可,就是因為其書法背后的人格。秦檜的字也不一般,據說我們使用的宋體,就是出自他的書體,但叫做宋體而不是秦體。歷史上其他一些人的書體卻以人命名,比如顏真卿和“顏體”、柳公權和“柳體”,原因就在于我們有一個書道與人格并重的評價標準。我們甚至可以認為,中國歷代社會精英的培育和文化的傳承也與此有關,這是我們中華文明的一個古老特質。

其三,書法可以頤養身心,讓人延年益壽。歷代書家長壽者眾,如歐陽詢85歲,虞世南89歲,楊凝式82歲,賀知章86歲,柳公權88歲,陸游86歲,文徵明90歲,黃宗羲86歲,董其昌82歲,傅山86歲,朱耷82歲,劉墉86歲,吳昌碩84歲,齊白石95歲,于右任87歲,章士釗92歲,沈尹默89歲,劉海粟99歲,張宗祥84歲,郭沫若90歲,沙孟海94歲,林散之92歲,孫墨佛100歲,舒同93歲,蘇局仙110歲,董壽平94歲,趙樸初93歲,啟功94歲等等。而一項更有意思的統計,是我國歷代能查出生卒年代的皇帝共209人,其中年齡超過80歲的僅4人,他們是梁武帝蕭衍86歲,唐代女皇武則天82歲,宋高宗趙構81歲,清乾隆89歲,而這四位皇帝都雅好書法,并且有經典之作傳世。書法乃最好的養生之道,可謂不虛。

今日社會,正如老子所言“五色令人目盲,五音令人耳聾,五味令人口爽,馳騁畋獵,令人心發狂”。所謂修身,首要養其心。科技的高速發展,人已漸被物所累,過分追求視聽享受、美食美味刺激,人之眼、耳、鼻、舌、身、意,感觸已很遲鈍。我們常常是心不在焉、視而不見、聽而不聞、食而不知其味,人之快樂感幸福感大不如前,何也?正是我們的心已不純凈,太躁動,太多的欲望已讓我們逐漸喪失了一顆平靜純粹的心。而學習書法,可以養性、養心,讓我們找回逐漸迷失的本心。書法作品要臻至高格調,就必須有一顆赤子之心。由此書法可以養心,滌煩襟、破孤悶、釋燥心、迎靜氣,讓人之身心獲得平和舒緩,愉快健康。

虞世南云:“欲書之時,當收視反聽,絕慮凝神,心正氣和,則契于妙。心神不正,書則欹斜;志氣不和,字則顛仆。其道同魯廟之器,虛則欹,滿則覆,中則正。正則沖和之謂也,然字雖有質,跡本無為,稟陰陽而動靜,體萬物以成形,達性通變,其常不主。故知書道玄妙,必資神遇,不可以力求也。”書法之道,首在養氣,氣和方契于妙,一味蠻干、力求都有悖于學書之道。書法家在書寫過程中,為了創作一幅佳作,必絕慮凝神,屏住呼吸,讓氣歸于自然,隨線條節律而變化。一幅優秀書法之作,猶如優美的旋律,氣息也得以舒暢,像在完成一種氣的運動,其實就是在做氣功,或謂藝術氣功,讓腦、體合一,通過自身意念、呼吸和姿勢,實現人體精、氣、神的自我調節和完善,從而達到休養身心之功效。

從漢字書法的上述特點和“命運”軌跡來看,書法與中國文化的興衰問題其實也就基本清楚了。我們說,中國文化尤其是傳統文化,它的核心實際上在于其精神價值。精神價值的失落,精神文化傳統在歷史長河中起伏、興衰的情況是毫無疑問發生過的,而且還會發生。但消亡則絕無可能!這一點我堅信不疑,即便是在新的一代人都已不書寫漢字或者不愿意書寫漢字的情況下。這方面,筆者認為,只要我們重視書法,或者是那些重視自我教育、自我修養的中國人沒有丟棄書法,我們的文明就是有希望的。因為書法的創作活動,哪怕是普通的練習活動,其實都意味著一種教育,意味著一種人文意義上的優雅生活。在全球化時代,在生活方式都愈發千篇一律的情況下,書法可以輕而易舉讓我們回歸到自己的民族精神,保持自己的精神個性、文化驕傲和價值優越感,使得我們在一個物質化、商業化的海洋里會確保有自己的“諾亞方舟”。

中國式人文教育需重視書法

對中國人而言,書法藝術提供給我們的生命體驗方式和人生價值訴求是多樣的,這種體驗方式和價值訴求最終又和我們的生命之道、宇宙之道大有關系。從根本來看,漢字書法、漢字的書寫本身就是中國式人文教育的最早解決方案,也可以說是最后的解決方案。書法是對中國文化、思想以及人文價值觀念的絕佳隱喻,也是一個民族精神歷史的藏身之地,這么說一點也不為過。

先說書法之法。書法,即書寫有“法”,宏觀地說,是法度,是對一切傳統精髓的遵循,是方法論和規律性,是中國歷代書法巨匠們創造并積累起來的原理和法則。書法的“法”字,本身就有效法前人、尊重先賢之法的明確意指;具體說,書法中更是有許多狹義的方法,大致包括了筆法、結體和章法。筆法中有執筆法,像擫、押、鉤、揭、抵、拒、導、送;還有運筆法,例如永字八法:點、橫、豎、勾、仰橫、撇、斜撇、捺。所謂結體,也就是我們通常所說的“間架結構”,是為了讓形體各異、態勢不同、筆畫不等的文字,因點畫的連貫穿插而呈現出生動的姿態。像歐陽詢的《三十六法》、黃自元的《九十二法》等,包括了排疊、避就、頂戴、穿插、向背、相讓、救應、附麗、回抱等等。而章法,我們通常稱布局,指的是一篇作品的“置陣布勢”。眾所周知,王羲之在《題衛夫人〈筆陣圖〉后》中,有關于章法的精彩論述。他把一幅書法作品比作一個戰場,有將軍、刀槍、陣型,講的是字與字、行與行之間的關系。所有這些書法之“法”,對于一個重視書寫的自我教育和修養的人來說,是必須遵守的東西。一個人拿起毛筆準備書寫時,如果他心里想的是書法,那就意味著要向這些千古不易的方法致敬,如果對這些“法”沒有敬畏之心,那就只是寫字而非書法創作了。

在法度之內、方法之間,一個人通過不斷讀帖、背帖等臨摹過程,通過對歷代大師們作品的精研苦學,技巧在潛移默化中提高,最后脫胎換骨,終得書道。這正是我們所熟知的一個中國書法家的必由之路。為達到這一步,古人往往要付出鐵硯磨穿、退筆成冢的巨大代價。我想,在今天恐怕也如此。然而,正是這樣近于苦行的修習,在這樣一種對戒律的尊重呵護中,我們的氣質會得到培育,我們的修為會得到增進,我們會漸漸地意識到偉大傳統的清晰脈絡,我們用書寫來承載的那些浩瀚“內容”會內化于心、外化于行,我們身上的歷史文化的基因就會被激活。終有一天,我們會走出匠人技藝的層次而躍升到藝術表達的自由境界,最后由書及人,達致中國文化修養的高尚境界。

再說書法與傳統文化、精神哲學的關聯。如前所述,遠古的書寫活動,都主要在“用”的層面,書法、漢字好像只是一種載體,人們更重視書法中的詩詞、文學內容,最多是將書法形式和書寫內容一并看待。但我們知道,漢字這個“載體”非一般意義的載體,它具有母體的性質,它承載的是整個中國文化甚至文明的信息,包括豐富的歷史傳統和高級的精神哲學。更重要的是,就書法這一獨特藝術的發展本身而言,它也如同其他藝術樣式一樣,包含了一整套中國的藝術思想。當我們長期涵泳其間,不自覺就會受到感染熏陶,可以說,中國人的人文素養、人文精神,中國人對“道”的理解,對天地正氣、宇宙精神的把握,是可以從把握毛筆開始的。讀歷代書論即可知道,這些藝術思想、精神哲學是貫穿始終的。

我們會發現,書法這種看似簡單的漢字筆畫和線條,處處與中國的一些哲學概念有聯系,比如“形”“神”“氣”“韻”“理”“法”,在書法中都可以清楚地看到,像對字形與神采的考慮,對氣韻生動的追求等。在中國古代哲學中,形與神是指實體與精神的關系,哲人們探討的是形與神如何寄寓、可否分離,神對形有無依賴,以及形與神的同一性等問題,這是我們中國思想的最幽深奧妙之處。反映在書法審美實踐中,就是通過求諸“形”而尋找“神”,達到物我統一、物我如一的境界。換言之,以“神”為質,以“形”為用。“神”寄寓于“形”,是一種內在的精神,是本質性的東西,“形無神不活,神無形不存”。書法家就是要通過不斷地書寫去認識和感知才行。當然,古代書法家把握形神關系時,有的以形為質,以神為用,形神統一;有的以神為質,重神輕形,各有側重,不一而足。歸根結底,這是中國哲學上的形神論在書法藝術實踐中的表現。再如“氣韻生動”中的“氣”與“韻”,這又是哲學概念。中國書法重視“氣”與“韻”,是因為中國書法的審美本質更注重主體內在精神。在書法中,“氣”指的是氣格、氣骨、氣象,是一種精神性的東西,在書寫中主要表現在從創作沖動、章法布局到落墨整個過程,是形而上的。人們評價一幅完美的作品,認為體現出了“氣韻生動”,這個“氣”,指的就是精神本質,和前面所說的“神”是同一個意思。“韻”,是“風韻”“韻度”。“氣”和“韻”都是內在的、精神性的。“氣韻生動”是說書法家的書寫,生動表現出了詩文或文字本身的“精神風韻”。我們不妨說,在書法中,“韻”既是一種審美境界,又是一種藝術方法,是中國書法審美本質所要求達到的藝術境界。它和“意”“理”一樣,也是重要的美學范疇。書法藝術中的這一哲學境界和哲學高度,最終決定了書寫者藝術體驗、生命體驗的無限豐富。

如此,我們就可以知道,中國的書法是怎樣關乎著中國文化的命運,而一個個體書寫者的書法造詣,又是怎樣關乎他的人生觀、世界觀、價值觀。在中國古代,沒有專業的書法家,只有文人,而文人往往是各項修養齊備的,他們一生中都在廣泛涉獵,上下求索,文學、繪畫、歷史、哲學、天文、地理,無不精通,甚至還要文武兼備,能夠治國理政。今天看,這難道不正是人的全面發展的思想體現嗎?所以說,當經濟發展突飛猛進,工業文明、技術文明、消費主義和媒介的泛濫正悄然修改我們的生活目標,甚至瘋狂地涂改我們的生命意義,讓我們感到失意、茫然、信心低落時,我們其實可以從古老文化、從中國的偉大傳統中尋求幫助。天人合一的生命精神,天下為公的價值理想,自強不息的君子風度,現在仍然具有美教化、厚人倫的巨大功效,而具體的門徑和道路,我可以告訴大家,就存在于古老漢字的一筆一畫當中。

因此,我的結論是中國現代化進程中人文精神的復興,中國未來社會中堅力量和精英人群的培育,中國文化精神的世界弘揚和國際傳播,都是完全可以從書法這門具體的藝術活動開始的。

(作者系中國國家畫院副院長、院委、書法篆刻院執行院長,中國書法家協會理事、教育委員會副主任。)