-

沒有記錄!

十七帖之后

2015/10/10 10:47:05 點擊數: 【字體:大 中 小】

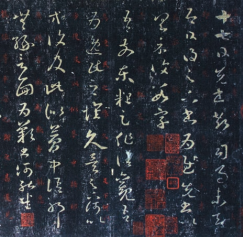

《十七帖》是王羲之草書代表作品,因其卷首有“十七日先書郗司馬未去……”等字樣,故選其起首二字為帖名。原墨跡早佚,我們現在見到的《十七帖》是刻本。唐代書法理論家張彥遠在《法書要錄》中記載了《十七帖》墨跡本的情況:“《十七帖》長一丈二尺,即貞觀中內本也,一百七行,九百四十三字。是煊赫著名帖也。”

王羲之在中國書法史上被譽為“書圣”,所謂“圣”,即可認為在學識和技能上都有極高成就的人。就學識而言,王羲之一篇煊赫千古的《蘭亭集序》,古往今來人們朗朗上口,耳熟能詳,不僅是書法,文章中的道家思想,闡述得極其精辟;而作為書法的《黃庭經》《十七帖》《喪亂·二謝·得示》等諸法帖,又讓后世書家高山仰止……

除開這些,我們不妨聽一個故事,這由唐代孫過庭講來:

且元常專工于隸書,百英尤精于草體,彼之二美而逸少兼之。擬草則余真,比真則長草,雖專工小劣,而博涉多優,總其終始,匪無乖互。

聽起來這夸王羲之的話中,不藏不掖是話里有話,有點田忌賽馬的味道。

據書載,“忌數與齊諸公子馳逐重射。孫子見其馬足不甚相遠,馬有上、中、下輩。于是孫子謂田忌曰:‘君弟重射,臣能令君勝。’田忌信然之,與王及諸公子逐射千金。及臨質,孫子曰:‘今以君之下駟與彼上駟,取君上駟與彼中駟,取君中駟與彼下駟。’既馳三輩畢,而田忌一不勝而再勝,卒得王千金。于是忌進孫子于威王。威王問兵法,遂以為師……”

按今天的話來說“田忌賽馬”就是“系統優化”。但我們要注意孫過庭講的“博涉多優”四個字,這就是王羲之超過別人的地方。

王羲之的成就是在漢代隸書、草書、行書、楷書正在發展演進的時刻,一舉創造了一種全新的書法范式——行書。當然,王羲之的楷書、草書也有相當的成就。王羲之以后的書法家雖然也刻意求新,不論是唐人的法度還是宋人的個性張揚,都缺乏王羲之書法中的“自然”情致。正因為王羲之書法的藝術境界符合中國人的審美情趣——姿態豐富,又不過分張揚;氣息沖和卻不故作姿態;法度井然但不作繭自縛。

所以,王羲之的書法有極高的審美境界,后世尊其為“書圣”,恐怕就是這個道理。

到這,我們再聽一段話,可以為王羲之《十七帖》做一佐證。

宋代書法大家米芾說:“草書若不入晉人格輒徒成下品。張顛俗子,變亂古法,驚諸凡夫,自有識者。惟素少加平淡,稍到天成,而時代壓之,不能高古。高閑而下,但可懸之酒肆,辯光尤可憎惡也。”

說到這里,講些題外話。

米芾的這段話就書法而論,不論今古,凡是看過的人均能一致欣賞沒有異議,而對于米芾的言論,卻是各執觀點。其實這不難理解,書法藝術提供給人們的養分,好比是軍營中的炊事班,大概總不能以一味而替百味,能以一味而替百味者,飲食者除非有一定定力,否則萬難長此以往。自然世界的輪回是成住壞空,草書藝術何嘗不是?看慣了晉人自然天成格調的,自然不習慣唐人的“顛張醉素”,反之亦然。

孔子曾在《論語·憲問篇》里有這樣的言論:“古之學者為己,今之學者為人”,施用于書法藝術的學習上也是這個道理。米芾這個人有時顛,大概那是為了自保,有時卻率直得可怕,那是他為了追求藝術的真諦,不容二乎。

十七帖的草法從古代一直貫穿到今天,但書寫的格局卻已演變得天翻地覆,盡管什么東西發展到頭了也就預示著要反復了,我們可以不急的心態去等,所謂靜觀其變;我們也可以搖旗吶喊的鼓呼,所謂強制執行。但是,提醒我們的是九百多年的米芾就那么不顧一切的去嚷嚷了,結果又如何呢?

下面介紹一些古人的法書,讀者可以徑自找尋。從他們的臨本里,我們或許能看出一些端倪……

宋蘇軾《臨王羲之講堂帖》,元康里子山《臨十七帖》,明胡正《十七帖》,明項元汴《十七帖》,明董其昌《逸民帖》,明清之交王鐸《諸從帖》,宋《淳化閣帖》《大觀太清樓帖》以及唐摹本王羲之《喪亂帖》《孔侍中帖》《二謝》《奉橘》等。

我們還可以打開《淳化閣帖》……

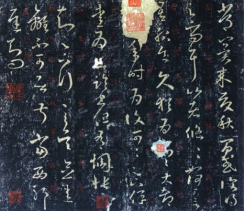

這是中國最早的一部匯集各家書法墨跡的法帖。

所謂法帖,就是將古代著名書法家的墨跡經雙鉤描摹后,刻在石板或木板上,再拓印裝訂成帖。《淳化閣帖》共10卷,收錄了中國先秦至隋唐一千多年的書法墨跡,包括帝王、臣子和著名書法家等103人的420篇作品,被后世譽為“叢帖始祖”。其中,第一卷收錄先秦至唐19位帝王的書法,包括東晉明帝司馬紹《墓次帖》、康帝司馬岳《陸女郎帖》、哀帝司馬丕《中書帖》等。第七、八卷收入了王羲之、王獻之等人的作品。

《淳化閣帖》之后,還有《大觀帖》原石的宋拓殘本2種。

臨川李氏本存2、4、5卷,白麻紙,淡墨拓,剪方裝,2卷存24開半,4卷存 14開半,5卷存16開半,縱30.8厘米,橫28厘米;

聊城楊氏本存 2、4、6、8、10共5卷,白麻紙,烏墨擦拓,剪方裝,2卷存13開半,4卷存14開,6卷存3開半,8卷存14開,10卷存16開,每開2頁,每頁縱32.3厘米,橫20.9厘米。

《大觀帖》全10卷,為大觀三年(1109)宋徽宗因《淳化閣帖》板已斷裂,出內府所藏墨跡,命蔡京等稍加厘定,重行摹勒上石。款署“大觀三年正月一日奉圣旨摹勒上石”。各帖標題與各卷款識皆蔡京手書。

《大觀帖》刻工精良,勝于《淳化閣帖》……