- 1、蘇軾《功甫帖》辨析

- 2、孰與萬物為春氣

- 3、當代的文人情懷:新水墨人物畫賞析

- 4、淺談印章的收藏與鑒賞

- 5、惲壽平《落花游魚圖》

- 6、《八子觀燈圖》:清人閔貞筆下的“鬧元

- 7、藝圖釋像 山水展金碧

- 8、清意拂畫

-

沒有記錄!

論畫當以目見者為準——由《如何讀中國畫》引發的思考

2016/3/22 9:51:01 點擊數: 【字體:大 中 小】

《廉頗藺相如傳》(草書) (北宋)黃庭堅 資料圖片

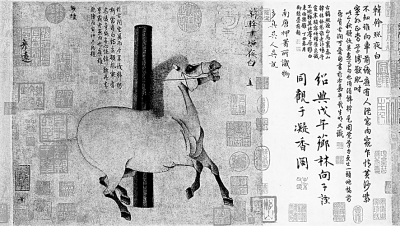

《照夜白圖》 (唐)韓幹 資料圖片

對于中國畫,無論是研究繪畫史的學者還是興趣濃厚的愛好者,初始都會思考一個問題:如何讀中國畫?在北京故宮的武英殿、上海博物館的繪畫館,抑或美國大都會的中國館,中國古畫在精心布置的射燈下,像一個個活力四射的生命體,而觀者卻苦于找不到與它們交流的途徑。面對一幅古畫時所感受的困惑和沮喪,有點像是單相思,心向往之,卻不知如何與之共鳴。尤其身在博物館時,古畫真跡就在對面的時候,這一點感觸愈發強烈。這時候我們就特別想知道,如何讀中國畫?

究竟該如何看中國繪畫呢?這簡單的一問,包含著太多的復雜性。“如何”,意味著有一個標準方法。但什么才是標準方法?又由誰制定呢?北宋米芾說,有兩類人:其一是“鑒賞家”;其二是“好事者”。在今天,大致可以對應繪畫研究的專家和有興趣但沒受過專業訓練的普通觀眾。前者以此為業,后者以此娛樂。然而,他們都是“觀眾”,并沒有本質的不同。作為觀眾,大家都已經離開這些古畫成百上千年,都需要從頭開始——從眼睛開始。無論是誰,都要用自己的眼睛去看畫面,在觀察畫面各種視覺組成部分的基礎上,理解形式要素組合在一起的視覺邏輯,進而體會畫面要表達的意圖。簡言之,就是去看畫面是怎么畫的,畫了什么,為什么畫這些東西,以及為什么這么畫。也許職業觀眾最后把自己對這些問題的觀察寫成了論文發表,而普通觀眾則更在乎得到視覺的愉悅。

古代的畫家們在畫畫時,盡管會考慮到具體的觀者,但不會只限于某些觀者。畫家既不能也不想去控制畫作的觀看過程,而是通過精心構思的視覺圖像去引導觀者。盡管在中國古代確實有不少社會精英——通常是受過高深儒家教育的文人,努力想掌握欣賞繪畫的話語權,實際上他們也確實成功了,但作為一種視覺藝術,繪畫是一個民主而開放的領域,人人都有眼睛,不是嗎?并不只有一種欣賞方法,也沒有一種欣賞方法是絕對正確的。只不過,那些多樣的聲音在歷史中很少有機會發言。晚明文人謝肇淛曾有一段議論,看起來是為宦官和女性這兩種被排斥在儒家社會主流人群之外的觀者的看畫方式進行辯護,實際上是對占統治地位的文人精英式的鑒賞觀進行批評:“宦官婦女,每見人畫,輒問甚么故事。談者往往笑之。不知自唐以前,名畫未有無故事者。”接下來他甚至抨擊了在中國繪畫理論中占有絕對統治地位的“六法”。他說:“古人言畫,一曰氣韻生動;二曰骨法用筆;三曰應物寫形;四曰隨類傅彩;五曰經營位置;六曰傳模移寫。此數者何嘗一語道得畫中三昧?不過謂繪人物、花鳥者道耳,若以古人之法而概施于今,何啻枘鑿。”

每個時代的人,都試圖制定藝術品的欣賞標準,繪畫是一個爭奪異常激烈的領域。5世紀有謝赫《畫品》,9世紀有張彥遠《歷代名畫記》,11世紀有劉道醇《圣朝名畫評》,12世紀有《宣和畫譜》,14世紀有湯垕《畫鑒》,17世紀有董其昌《畫禪室隨筆》……大都會的藏品中,最重要的一幅是傳為唐代韓幹畫的《照夜白圖》。上面據說還有張彥遠、米芾的題記。面對這幅畫,我們應該用誰的標準?是唐代的張彥遠,還是北宋的《宣和畫譜》,或是元代湯垕,抑或晚明的董其昌?用張彥遠的標準,我們便要相信韓幹畫的馬全都是帝王貴族豢養的真馬。他畫得十分逼真,因此能夠通靈,甚至連鬼都來求他畫馬。畫中馬是唐玄宗喜愛的馬“照夜白”的真實寫照。唐玄宗喜歡多肉的大馬,叫作“沛艾馬”,產自西域,身子很大,騎在上面很穩,就像坐在床榻上一樣。用《宣和畫譜》的標準,我們需要相信韓幹畫的馬能夠瞬間變成真馬,他筆下任何一點瑕疵,比如馬蹄缺了一點墨線,都會造成真馬的先天缺陷,連最好的獸醫也無法醫治,只能由畫家本人改動畫稿。他畫的馬之所以很肥,并非因為皇帝的御馬就長成這樣,而是因為前代的畫馬都強調筋骨,韓幹偏偏想獨出新意,所以刻意夸張。用湯垕的標準,我們則要相信韓幹畫馬絕非模仿現實的馬,他根本不追求形似,而追求一種與眾不同的特征。最后,在董其昌的標準里,韓幹的馬是無須任何評價的無價之寶。

我們該依照誰的標準?其實無一可依。繪畫鑒賞的標準,是在歷史發展中逐步奠定下來的,一旦歷史變遷、文化環境變化,欣賞繪畫的方式就可能發生變化。所以,本無所謂標準的方法,每個普通人的感受都不一樣,很難有一種放之四海皆準的公共的感受和理解。作為觀者,我們需要學會用自己的眼睛去看。誠然,古畫包含有復雜的歷史訊息,然而歷史訊息并非古畫被創作出來的根本目的。欣賞藝術品的最高境界,是將個人的獨特感受與對藝術品的歷史解讀融會貫通。

借用董其昌的話,“論畫當以目見者為準”。如何讀中國畫,最重要的是培養一雙能夠主動睜開觀看的眼睛。這雙眼睛最重要的特質,是不放過畫面上任何一處視覺形象,并通過眼睛的觀察,來引導自己展開進一步的思考和追問。雖然我們都有雙眼,但面對一幅古畫時,不見得這雙眼睛就是自己的。往往自己的眼睛屬于曾讀過的一些畫家故事,或是聽過的一些相關傳聞。這些信息當然在看畫時十分重要,但是它們很難立即就和眼睛所看到的畫面形成關聯。我們觀看古畫時獲得的享受,很大程度上來自我們通過眼睛得到的視覺愉悅。

《如何讀中國畫》這本書,不可能也無意于為它所提出的問題給出一個標準答案。它所做的,其實就是帶領大家去展廳中認真地看一個展覽,一個由36件中國歷代繪畫組成的展覽。它用簡潔的文字和豐富的圖片督促我們:睜開雙眼,賞鑒藝術。

(黃小峰,作者單位:中央美術學院人文學院)《如何讀中國畫》 〔美〕何慕文著 石靜譯 北京大學出版社