精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

趙嘉福:當代紙墨不利于書畫傳世(2)

2013/9/13 10:48:56 點擊數: 【字體:大 中 小】

修復古書畫強調整舊如舊,對補上去的紙,要求也很高。“用現在的宣紙做舊,想做得跟過去的紙一樣,難度太高了。以后書畫修復和古籍修復,紙張都是一大問題。”

因此,趙嘉福呼吁,應該多恢復一些手工紙生產,繼承傳統工藝,這對中國書畫的發展和保存,具有非常大的意義。“現在安徽一些農村地區,還有部分家庭作坊在進行手工造紙。但由于工具所限,只能生產出一兩尺大小的紙。國家古籍保護中心每年會拿一部分經費購買這類紙,分發給全國各大圖書館,這是好事。但單靠這樣的扶助,對于中國書畫的發展和保存,還是無法完全解決問題。”

古墨數百年色不褪 墨汁作畫易脫落

書畫修復中的做舊法,趙嘉福說,主要是在老宣紙上加一點墨慢慢染,這樣舊氣才能出來。而墨也不能用新墨,更不能用墨汁。現在多數書畫家都是用墨汁來寫字、作畫。墨汁不是純天然的,加了顏料,還加了防腐劑,否則墨汁就會壞掉。研磨的墨,如果寫完字后不清洗干凈,硯臺會發臭,這樣的墨才是純天然的。用墨汁作畫寫字,保存起來就相當困難了,用墨的地方會變干、變脆,一塊一塊地掉落下來。傳統用松煙制墨,像過去農村的灶用柴燒火,鍋底有一層黑灰,在類似的黑灰中添加天然的樹膠或黃魚膠,更講究一點的墨里面還加了名貴中藥材麝香。“所以墨香之說并非徒有其名,加了麝香的墨很好聞。”

歷代書畫名家創作都注重用墨。黃賓虹對墨的苛刻眾所周知。由于民國時期墨質不佳,他最后只好請父親開制墨坊制墨。李可染也曾苦于佳墨難得,曾用自己的作品與人交換清早中期的殘墨來用。而宋代大文豪蘇軾和明代畫家董其昌都愛收藏墨錠。

但凡講究用墨的古畫,即使歷經數百年甚至更長時間,哪怕紙張已經開裂,墨色依舊不褪。而現代的墨,只有短短幾十年,卻往往因為墨塊脫落影響了品相。

高錳酸鉀去書畫霉點不可取

對于現在風行全國的機器裝裱書畫,趙嘉福則表示,用機器裝裱,一旦出現破損等問題,就無法再修復了。手工裱畫用的是漿糊,機器裝裱用的是膠水,沒辦法揭裱。一張畫從滾筒這邊進去,從滾筒那邊出來,就裱好了,流水線作業,格式統一。所以舊畫是沒辦法機器裝裱的,名畫家的作品,多數也不舍得拿去機器裝裱,還是要靠人工。用漿糊裝裱的畫,只要將其平整地放在裱畫臺上,蓋兩條熱毛巾,不斷澆些水上去,讓它滲入畫中,泡上一兩個小時,就可以很輕松地揭開。“蓋熱毛巾不容易損傷畫作,比單純地用水泡更有保護作用。”

修復中現在常見的用高錳酸鉀去霉點,在趙嘉福看來也不可取。“中國古書中并沒有關于化學物品的記載,這是‘西醫’的方式。高錳酸鉀其實并不去污,去污要靠草酸,用高錳酸鉀是為了中和酸性,避免對紙張損傷太大,但這些化學物品始終是有害的。中國傳統用的是一點點食用堿,泡在水里面化開后再進行擦洗。或者用溫水泡,用毛巾擦,如此反復泡反復擦,直至干凈。這樣的方式要溫和很多。”

當然,現代設備也并非一無是處。趙嘉福說,由于修復講究與原作分毫不差,現在裝裱師一般都要先拍照留底,以便修復時對照。補的時候,顏色不能比原作深,否則一看就很突兀;顏色淡一些是可以的,這樣整張畫作修復完成后,可以再局部用小毛筆修整。

談到修復的手上功夫,趙嘉福認為這方面很難形諸文字,要靠實踐摸索,慢慢體會。“比如說揭裱時手上要用多大的勁,自己得積累經驗才能把握得準。”

裝裱流程——

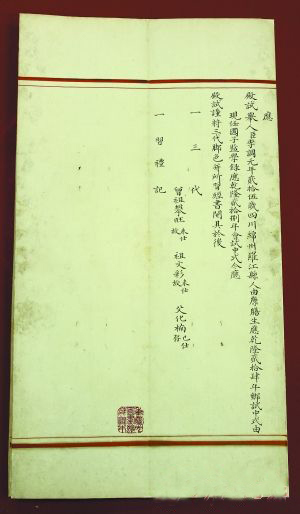

書畫裝裱,一般來說是先用紙托裱在繪畫作品的背后,再用絞、絹、紙等鑲邊,之后安裝軸桿形成版面。而傳統的裝裱是多種多樣的,其成品按形制可分為掛軸、手卷、冊頁三大類。原裱的繪畫不論畫心的大小、形狀及裱后的用途,都只有托裱畫心、鑲覆、砑裝三個步驟。而舊書畫的重新裝裱要困難很多。一般程序是先揭下舊畫心,清洗污霉,修補破洞等,再按新畫的裝裱過程重新裝裱。

護理和保養——

一、書畫必須在一定的溫度、濕度下存放,并保持空氣流通。書畫庫首先應選擇通風條件好和較干燥的樓房,不宜選擇底層和頂層。畫架書柜存放保持離地面半尺以上。每年秋晚季節,取出晾一次。

二、科學實驗證明,溫度在10℃以下,大多數害蟲就停止發育和繁殖,相對濕度在65%以下,霉菌就失去正常生長發育的可能,因此書畫庫內溫度宜控制在10℃~18℃之間,相對濕度控制在50%~60%之間為最好。因為書畫屬于吸濕性物質,過度干燥容易干裂。

責任編輯:C009文章來源:大洋網-廣州日報 2013年06月02日

下一條:扇面收藏要講究傳承出處上一條:民國書法收藏要耐住寂寞

相關信息

精彩展示

評論區