-

沒有記錄!

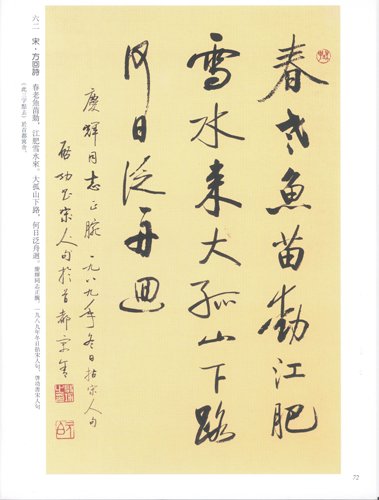

啟功先生的書法之美(2)

2013/9/13 16:54:31 點擊數: 【字體:大 中 小】

那么,啟功先生的書法究竟好在哪里呢?

欣賞一件書法作品,不同人有不同的角度,筆者認為,從形質和氣格(氣質格調)兩個方面來切入便可抓住關鍵。我們也可以把書法作品的形質歸入物質層面,而把氣格歸入精神層面。從中國書法史上的經典之作來看,形質上變化萬千,氣格上也是多種多樣,形質與氣格雖然有密切的關聯,但又不是一一對應的,往往有不同的排列組合,因而從理論上來說,書法藝術可以形成不可勝數的風格。啟功先生的書法在形質上可用“清”字來概括,在氣格上則可用“雅”字來概括。

細審啟功先生每一件書法作品,無論是真書、行書還是草書,也不管是擘窠大字還是尺牘小楷,都能做到眉目清晰,筆筆分明,沒有任何的糾纏、含糊,這便是我們所說的“清”的基本表現,大多數觀者都很容易感受得到,無須贅述。形質上的“清”可以給人以不同的感受,比如說剛硬的、凌厲的甚至是頹靡的。這當然同筆法、字法和章法的不同處理都有關系。啟功先生書法則通過“清”傳達給我們一種雅逸之氣。形質上的“清”和氣格上的“雅”合起來構成了啟功先生書法的總體風格。

這種“清雅”的風格是如何形成的呢?筆者認為,楊守敬《學書邇言》中的一段話完全可以回答這個問題:“梁山舟答張芑堂書,謂學書有三要:天分第一,多見次之,多寫又次之。此定論也……而余又增以二要:一要品高,品高則下筆妍雅,不落塵俗;一要學富,胸羅萬有,書卷之氣自然溢于行間。”這段話里一共包含了“五要”,正是這“五要”影響了啟功先生形成了獨特的“啟體”風貌。

首先是天分,學習任何一門技藝并且要達到一定程度的話,都需要一定的天分,這一點無需過多的論證,許許多多在某一方面取得成就的人已經證明了這一點,啟功先生也不例外。

其次是“多見”和“多寫”。啟功先生少年時期便追隨自己的老師學習書畫,并且有機會向許多名家當面請益,又由于精于書畫鑒定,過眼的古今書畫名作不計其數。這極大地擴展了啟功先生的眼界,再加上天分高,善于分析總結抽繹、舉一反三,因而能在很短的時間里剝絲抽繭,抓住書法的要旨和規律。

古人說:“字無百日工”,梁同書所說“多寫”自然是就寫字需要多下功夫而言的。啟功先生從未說過自己學習書法如何用功,但我們完全可以從先生大量的臨帖作品中看出先生用功之勤。2005年,北京師范大學出版社曾出版過一套《堅凈居叢帖·臨寫輯》,包括啟功先生臨寫過的十種法帖,其中有一本柳公權的《玄秘塔碑》,啟功先生在落款中說:“一九六五年得明初拓此碑,日益習之,至今已臨五本矣。一九七二年夏,啟功記。”2006年,文物出版社出版了一本《啟功贈友人書畫集》,其中有啟功先生《王居士磚塔銘》臨本,落款中說:“一九七七年三月十二日、十三日臨第三本于小乘巷寓舍。”啟功先生的臨作一筆不茍,無一不神完氣足。可見,要在某一方面達到一定的境界,僅有天分是遠遠不夠的,必須付出常人難以想象的努力。

楊守敬在梁山舟“三要”基礎上補充的“二要”看似虛無,而且顯然不如形質那么令人有直觀的感受,這也是當前一些把書法看成技術活的人難以入耳的原因。然而,這“二要”的補充非但不多余,而且是非常必要的,它對書法家氣格的影響是潛移默化的,同時也是作品之所以具有持久魅力的關鍵所在。

啟功先生的人品、學養早已有口皆碑。熟悉啟功先生的人都知道,啟功先生為人謙和,淡泊名利,虛懷若谷。學問涉及古典文獻學、古代文學、語言文字、文物鑒定等諸多方面,不但廣博,而且精深。

這樣的人品和學養再配以梁同書所說的“多見”形成了啟功先生特有的審美眼光,這種審美取向是形成我們所謂“清雅”書風的先決條件。所以啟功先生的書法作品從不嘩眾取寵,完全是在博觀約取中靠學問、人品一點一點地滋養出來的。

誰都無法否認,啟功先生的書法風格獨樹一幟,如果把書法藝術比作一個百花園的話,那么,啟功先生的書法一定是其中的一枝幽蘭,無疑,這枝幽蘭不那么絢爛、耀眼,但是它所散發出來的清香卻足以令人駐步流連……(作者系北京師范大學書法系副教授) 作者:李洪智【原標題:啟功先生的書法之美】