-

沒有記錄!

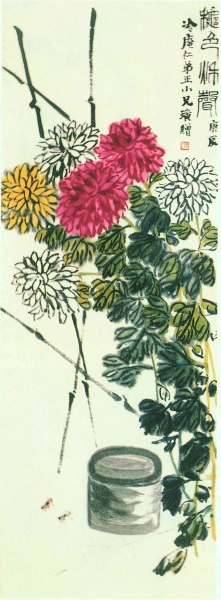

夢思“奇”白石(2)

2013/9/22 15:04:43 點擊數: 【字體:大 中 小】

齊白石以“兼工帶寫”著稱,當費時耗神的工筆草蟲畫好了,大寫意的花枝部分是可以信手揮就的。他為什么不一氣畫完,而要存到若干年后再去完成呢?在全世界也沒有見過有哪個畫家來這一手的,莫非是出于商業的考慮?“九十三歲白石老人”“九十四歲白石老人”與“九十五歲白石老人”價值是不同的?在他66歲時寫給友人的信中說:“白石倘九十不死,目瞎指硬,不能作畫,生計死矣!”他擔心藝術的生命和生命本身。我在替他想:當補齊大寫意后又該怎么落款呢?不得而知。

還有一種可能是:他要在力所能及之年把這一絕技發揮和用盡。確實,人在某個階段,不把這階段該做的事做透徹,將來是要后悔的。另外,手藝人總有對“工藝”不能丟舍的習慣。滿足于一點一點地把自己可控之下的一件事情做到最好。事情必要與否的考量已不重要,這嗜好本身就是目的。能看出,他畫這類畫時是上癮和興奮的。他真實的動機是什么呢,真是“奇”白石。

總之,工匠之思與民間智慧讓齊白石的研究者總有搞不懂的部分。他像是生來就具有解決這種問題的能力:關于“雅與俗”“藝術與商業”“能品與逸品”這些看上去二元對立、讓文化人永遠頭疼、不好直面,卻又是藝術圈永恒的等級問題;以及更重要的:把傳統手法與當下生活拉近的能力。

畫畫在白石老人是日常的事,是每日的勞作。有點“一日不做不得食”的意思。“為大眾”與“為市場”在他老人家眼里是一件事。從做木工到作畫,就像從“粗木作”到“細木作”的改變,都是手藝、都是營生。

此文結尾,我還是要引用白石老人以下這段已經被研究者反復引用過的話:

“正因為愛我的家鄉,愛我的祖國美麗富饒的山河土地,愛大地上的一切活生生的生命,因而花費了我的畢生精力,把一個普通中國人的感情畫在畫里,寫在詩里。直到近幾年,我才體會到,原來我所追求的就是和平。”

多么樸實又崇高的世界觀,這是中國人生活的態度和方法——對人類的善意,對自然的尊重,對所有生命的愛。面對世界今天的局面以至未來,這段出自一位中國老人的話,將會被更多的人不斷地引用。作者:徐冰【原標題:夢思“奇”白石】