╣┼┤·┐h┴Ņ▓óĘŪ

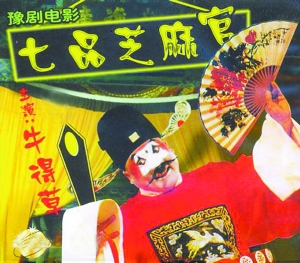

┼ŻĄ├▓▌ų„č▌Ą─ĪČŲ▀ŲĘųź┬ķ╣┘ĪĘį┌║▄ČÓė░ęĢū„ŲĘ║═æ“äĪųąŻ¼┐h..[įö╝Ü]

-

ø]ėąėøõø!

║ė─Ž├±ķg╦ćąg(sh©┤)---Ųżė░╦ćąg(sh©┤)(2)

2013/11/29 16:14:33 ³cō¶öĄ(sh©┤)Ż║ ĪŠūų¾wŻ║┤¾ ųą ąĪĪ┐

Ą└ŪķŲżė░Ą─äĪ─┐Ż¼┤¾ų┬┐╔ęįĘų×ķ╦─┤¾ŅÉŻ║ę╗╩Ū╔±Ž╔æ“Ż¼╚ńĪČ└ūę¶╦┬ĪĘĪóĪČĒnŽµūėĪĘĄ╚Ż¼╩Ūä±╚╦│╔Ž╔Ą─╣╩╩┬Ż╗Č■╩Ūą¹ōPųęĪóąóĄ─æ“Ż¼╚ńĪČČ■╩«╦─ąóĪĘĪóĪČ╣∙Š▐┬±ā║ĪĘĪóĪČŚŅ╝ęīóĪĘĄ╚Ż╗╚²╩Ūėóą█╣╩╩┬║═├±ķgé„Ųµę╗ŅÉŻ¼╚ńĪČŪžŁé┤“└▐ĪĘĪóĪČųę┴x╠├ĪĘĄ╚Ż╗╦─╩Ū▒Ē¼F(xi©żn)─ą┼«ŪķÉ█Ą─š█ūėæ“Ż¼╚ńĪČ╠¦ė±ĶCĪĘĪóĪČ░ū╔▀é„ĪĘĪóĪČ┤“╣„│÷ŽõĪĘĄ╚ĪŻ▀Ćėąę╗ą®╔·╗ŅąĪæ“╚ńĪČ╚²┼┬Ų▐ĪĘĪóĪČąĪžø└╔ĘŁŽõĪĘĄ╚Ż¼┘NĮ³╔·╗ŅŻ¼Ę┤ė│╔·╗ŅŻ¼śõš²ÜŌŻ¼▒▐ōķą░É║Ż¼ė╚╩▄╚║▒ŖÜgėŁĪŻ

┴_╔Į┐hŲżė░Ż¼ėų├¹“ĮzŽęŲżė░”Ż¼ų▓Ė∙ė┌įź─ŽĄ─┤¾äe╔Įģ^(q©▒)ĪŻ┴_╔ĮŲżė░ęį╦«┼ŻŲż×ķįŁ┴ŽŻ¼Įø(j©®ng)╦ć╚╦ńU┐╠Č°│╔Ż¼ęį▓╝▓»ū„ÄżŻ«3╚╦▓┘ū„Ż¼ęįśĘŲ„åŅģ╚╗“śĘĻĀ│╔åTĮėŪ╗Ż¼│¬Ū╗ĪóĄ└░ū▓╔ė├įź─ŽĄžĘĮĘĮčįŻ¼═©╦ūęūČ«ĪŻ

┴_╔ĮĮzŽęŲżė░Ą─ąą«ö┼cŲõ╦¹µó├├äĪĘNŽÓ═¼Ż¼Ęų╔·ĪóĄ®Īóā¶Īó─®Īó│¾╬Õ┤¾ŅÉĪŻ

┴_╔ĮŲżė░Ą─│¬Ū╗ęį╗©╣─š{(di©żo)×ķų„Ż¼ėą“¢|š{(di©żo)”Īó“╬„š{(di©żo)”ų«ĘųĪŻ“¢|š{(di©żo)”Ė▀┐║╝ż┴ęŻ¼▀mė┌│¬╬õł÷æ“Ż╗“╬„š{(di©żo)”Ų┬õŲĮĘĆ(w©¦n)Īó▌pŪ╔Ż¼░Õ╩ĮĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ŠÅ┬²ĪóėŲōPĪó═±▐D(zhu©Żn)Ż¼▀mė┌│¬╬─ł÷æ“ĪŻÅ─š¹¾w┐┤Ż¼Č╝╩Ūęį░ÕŪ╗×ķų„¾wŻ¼Ū·┼Ų×ķ▌oĄ─ŠC║Žąį궜Ę│¬Ū╗ĪŻČÓ×ķę╗░Õę╗č█Ż¼Ųõ░Õ╩ĮėųĘųā╔ŅÉŻ║ę╗╩Ūėą░Õėąč█Ż╗Č■╩Ū¤o░Õ¤oč█ĪŻ

┴_╔ĮŲżė░é„šf╩╝ė┌├„┤·Ż¼Üv╩ĘŠ├▀hŻ¼äĪ─┐Ę▒ČÓŻ¼Ą½ČÓī┘ė┌ĤĖĄ┐┌╩┌Ż¼¤o╣╠Č©─_▒ŠĪŻ─┐Ū░Įø(j©®ng)│Ż╔Žč▌Ą─é„Įy(t©»ng)äĪ─┐ėą49▒ŠŻ¼231éĆäĪ─┐Ż¼¼F(xi©żn)┤·æ“36éĆĪŻé„Įy(t©»ng)æ“╚Ī▓─ė┌Üv╩Ę╔±įÆĪóč▌┴xĪóé„šfĄ╚ĪŻę“×ķø]ėą╣╠Č©äĪ▒ŠŻ¼╦∙ęįŻ¼═¼ę╗äĪ─┐ę“╦ć╚╦Ą─╬─╗»ų¬ūRĪó╦ćąg(sh©┤)╦žB(y©Żng)Īóėøæø└ĒĮŌ▓╗═¼Ż¼╝ėų«▓┘ū„╝╝Ū╔Ą─▓╗═¼Ż¼═∙═∙Ģ■│÷¼F(xi©żn)▌^┤¾Ą─▓Ņ«ÉĪŻ

1978─ĻęįüĒŻ¼┴_╔Į┐h╬─╗»▓┐ķTĄ─īŻśI(y©©)╚╦åTŻ¼▒Šų°“╣┼×ķĮ±ė├Ż¼═ŲĻÉ│÷ą┬”Ą─Š½╔±Ż¼ī”įō┐hŲżė░╦ćąg(sh©┤)▀Mąą═┌Š“š¹└ĒŻ¼Ž╚║¾š¹└Ē│÷ŽĄĮy(t©»ng)─_▒ŠĪČ²ł’L(f©źng)┼õĪĘĪóĪČšµ╝┘±Ć±RĪĘĪóĪČ░╦Ž╔¶[║ŻĪĘĪóĪČįL╔Į¢|ĪĘĪóĪČ╝┘įO(sh©©)ĻÄ│»ĪĘĄ╚12éĆäĪ─┐Ż¼═¼Ģr▀Ćäō(chu©żng)ū„ĪóĖ─ŠÄ┴╦ĪČĘķ╗╔ĮĪĘĪóĪČ╝t╔½Ą─ĘNūėĪĘĪóĪČč¬£I│ĪĘĄ╚10ėÓéĆĘ┤ė│¼F(xi©żn)īŹ╔·╗ŅĄ─ą┬äĪ─┐Ż¼śO╩▄╚║▒ŖÜgėŁŻ¼╠žäe╩ŪŪÓ─Ļ╚╦ęūė┌└ĒĮŌŻ¼░┘┐┤▓╗ģÆĪŻ

1982─Ļ┴_╔Į┐h╬─╗»ŠųėųĮM┐Ś┴”┴┐Ż¼╔Ņ╚ļ═¼³hÓl(xi©Īng)Ż¼ī”┴ųųź├ĘŲżė░Žõ▀Mąąįć³cĖ─Ė’ĪŻ╦¹éāī”╬Ķ┼_Īóė░─╗Īó¤¶╣ŌĪó▓╝Š░Č╝▀Mąą┴╦Ė─Ė’ĪŻųĖī¦(d©Żo)╦ć╚╦šš─_▒Š│¬æ“ĪŻ1986─Ļ┼eąą┴╦“┴_╔Į┐h╩ūī├Ųżė░Ė─Ė’š{(di©żo)č▌”Ż¼ėąų▄³hĪóČ©▀hĪó┼Ē│ŪĪóūė┬Ę╦─éĆÓl(xi©Īng)┤·▒ĒĻĀģó╝ėŻ¼▓╗āHėą¤¶╣ŌĪó▓╝Š░Ż¼▀ĆėąöUę¶ūų─╗Ż¼▒Ńė┌ŪÓ─Ļ╚╦ķåūxŻ¼▀Ć╩ū┤╬│÷¼F(xi©żn)┴╦┼«č▌åTŻ¼┤“ŲŲ┴╦é„Įy(t©»ng)┼f╦ū“┼«╚╦▓╗╔Žł÷”Ą─ęÄ(gu©®)ŠžŻ¼ķ_äō(chu©żng)┴╦─ą┼«═¼┼_▓┘ū„▒Ēč▌Ą─ą┬Šų├µĪŻ

┴_╔ĮŲżė░įņą═┤ų½EŻ¼¾wą═ĮĪēčŻ¼ŅÉ╦ŲųņŽ╔µé(zh©©n)ķT╔±╚╦╬’Ą─įņą═ĘĮĘ©Ż¼ī”╚╦╬’Ą─┤¾▌å└¬Š½ą─ńU┐╠Ż¼┤¾╔½ēKĄ─õų╚ŠŻ¼╔½▓╩ŲG¹ÉŻ¼╬Õ▓╩└_╝ŖŻ¼§r├„äė╚╦Ż¼¬ÜŠ▀ę╗Ė±ĪŻ

┴_╔Į┐hŲżė░└Ž╦ć╚╦Ż¼─┐Ū░─▄ē“ūĘæøĄ─╩Ūė╔ŪÕ│§Ą─╔ąŪÓ╔ĮŻ¼Ž┬é„ąņ║ĻųāŻ¼ėųé„ĖĄČd║═ĪóŚŅ²ł╔ĮĪóŚŅ┤¾╔ĮĪóŚŅāx│╔Ą╚ĪŻūė┬ĘÓl(xi©Īng)ėą└Ž╦ć╚╦Įąą▄ūįį¬Īó┼Ēą┬Ól(xi©Īng)ėą└Ž╦ć╚╦į└┴x│╔ĪóŚŅāx│╔Ą╚ĪŻŚŅāx│╔╩Ū┼Ēą┬Ól(xi©Īng)├„į┬┤Õ╚╦Ż¼ūµ?zh©©n)„╦─┤·ųŲū„Ųżė░ė░╚╦Ż¼ū÷╣żŠ½├└─═ė├Ż¼į°▀hõNĮŁ╬„Īó░▓╗šĪó║■▒▒Ą╚╩ĪĪŻĮ³─ĻüĒŻ¼ŚŅāx│╔ųŲū„Ą─ė░Ž±▒╗║ė─Ž╩Ī╦ćąg(sh©┤)^╩š▓žŻ¼▓ó

ČÓ┤╬į┌▒▒Š®ĪóÅV¢|ĪóŽŃĖ█š╣│÷Ż¼▓óė┌1994─Ļśs½@ė╔╬─╗»▓┐ų„▐kĄ─“╚½ć°├±ķg├└ąg(sh©┤)Š½ŲĘ┤¾š╣”Č■Ą╚¬äŻ¼“║ė─Ž├±ķg├└ąg(sh©┤)Š½ŲĘš╣”ę╗Ą╚¬äĪŻ

═®░žŲżė░Ż¼┴„ąąė┌═®░ž╔Į─Ž▒▒ā╔┬┤Ż¼╝┤║ė─ŽŠ│ā╚(n©©i)Ą─═®░ž┐hĪó├┌Ļ¢┐h╝░║■▒▒ļS┐hę╗ĦŻ¼į┌╬ę╩ĪŲżė░╦ćąg(sh©┤)Ļć╚▌ųąŻ¼ėų╩Ūę╗éƬÜ┴óĄ─┴„┼╔ĪŻ

═®░žŲżė░╩Ū║▄ėą╠ž³cĄ─Ż¼╦³Ä¦ėąØŌė¶Ą─└╦┬■╔½▓╩║═į£ųC╚ż╬ČĪŻé„Įy(t©»ng)Ą─╣Ø(ji©”)─┐ėąĪČŚŅ╝ęīóĪĘĪóĪČį└’wé„ĪĘĪóĪČ╦«ØGĪĘĪóĪČ╬„ė╬ėøĪĘĄ╚Ą╚Ż¼ęį╦╬┤·Üv╩Ęč▌┴x▒╚ųž▒╚▌^┤¾Ż¼▀@ą®äĪ─┐═∙═∙Č╝╩Ū▀B▒ŠĄ─Ż¼│Ż│Ż▀Bč▌Č■╚²╩«▒ŠŻ¼ę²╚╦╚╦ä┘ĪŻ

═®░žŲżė░Ą─ė░╚╦įņą═┘|(zh©¼)śŃĪóØŖ└▒Ż¼¾w¼F(xi©żn)┴╦«ö?sh©┤)ž╔Į├±┤ŠśŃĪó║└╦¼Ą─ąįĖ±ĪŻ▀@ą®╣ż╦ćŠ½╝ÜĪó╔½▓╩├„└╩Ż¼Š▀ėąØŌė¶Ól(xi©Īng)═┴ÜŌŽóĄ─ė░╚╦įņą═Ż¼ęčĮø(j©®ng)│╔×ķųą═Ō├±ķg├└ąg(sh©┤)╩š▓ž╝ęĄ─šõŲĘĪŻ

═®┼─Ųżė░╩Ūęį³S┼ŻŲżū„×ķįŁ┴ŽŻ¼Ė▀╝s55└Õ├ūŻ¼╚½▓┐×ķé╚(c©©)╔Ēą╬Ž±Ż¼╦³Ą─¾wą╬┬į┤¾ė┌įź╬„Ųżė░Ż¼ėųąĪė┌įź─ŽŲżė░ĪŻė░╚╦Ą─ųŲū„═¼śė╩Ū“čb┼õ╩Į”Ą─Ż¼Ęų×ķ“Ņ^”Īó“┐°├▒”Īó“╔Ēūė”╚²┤¾▓┐ĘųŻ¼Ė„▓┐╬╗Š∙ėąĮėķŠčbų├Ż¼č▌│÷Ū░Ė∙ō■(j©┤)äĪŪķüĒĮMčbĪŻę╗éĆŲżė░ō·(d©Īn)Žõų┴╔┘ėą74ĘNįņą═Ė„▓╗ŽÓ═¼Ą─╔ĒūėĪŻ

ę╗éĆė░╚╦Ą─ųŲū„Ż¼Å─Ņ^Īó├▒ĄĮ╔ŽŽ┬ų½Ż¼═Ō╝ėĖņ▓▓ę┬ąõĄ╚═Ļš¹ėŗ╦ŃŻ¼╣▓ąĶ┤¾ąĪ14ēKŲżĖ’ńU┐╠║¾ĮM│╔ĪŻė░╚╦Ą──śūVŻ¼Ė∙ō■(j©┤)╔·ĪóĄ®Īóā¶Īó─®Īó│¾╬ÕŅÉČ©ą═ĪŻøQČ©ė░╚╦╣┘╬╗ĪóŲĘ╝ēĄ─Ė▀Ą═Ż¼▓╗╩Ūę└ō■(j©┤)├µ▓┐Ż¼Č°╩ŪĖ∙ō■(j©┤)Ę■čb║═├▒ūėĪŻ╚ń╗╩Ą█Ą─├▒ūėĘQ“═§├▒”Ż¼Č°ž®ŽÓĄ─├▒ūėätĘQ×ķ“ŽÓ┐°”ĪŻį┘╚ńŻ¼╬ÕŲĘęį╔ŽĄ─╣┘╝ēČ╝ę¬┤®├¦┼█Ż¼Ą½├¦┼█┼c“■┼█┤¾▓╗ŽÓ═¼ĪŻŅ^┐°ę╗ŅÉėą═§├▒ĪóĮĄ±ĪóŽÓĄ±Īó╬─╝å├▒Īó╬õ╝å├▒ĪóĀŅį¬├▒Ą╚30ČÓéĆŲĘĘNŻ╗Ę■’Śėą“■Īó╬─╬õµzĪó╣┘ę┬Īó²ł╔└Ą╚ę▓ėą30ėÓĘN├¹╠├ĪŻ

ė░╚╦╩ŪŲżė░╦ć╚╦ūį╝║ųŲū„Ą─Ż¼╦ć╚╦éā═©▀^ķLŲ┌Ą─╦ćąg(sh©┤)īŹ█`Ż¼Įø(j©®ng)▀^öĄ(sh©┤)┤·╦ć╚╦Įø(j©®ng)“ץ─Ęe└█Ż¼ūŅČ«Ą├║Ž└Ē╠Ä└Ē▓─┴ŽĪó╣”─▄Īóčb’Ś╚²š▀ĻP(gu©Īn)ŽĄŻ¼╩╣╦³éāĖ▀Č╚ĄžĮy(t©»ng)ę╗į┌ę╗ŲĪŻ

═®░žŲżė░įņą═š¹¾wąįÅŖŻ¼╗∙š{(di©żo)├„┐ņŻ¼└^│ą┴╦─ŽĻ¢Øh«ŗŽ±╩»┐╠┤ų½EĪóĖ┼└©Ą─╦ćąg(sh©┤)╩ųĘ©ĪŻ╦ć╚╦éāĖęė┌┤¾─æ┐õÅłŻ¼ę▓Ėęė┌╔ߌē╝Ü╣Ø(ji©”)ĪŻ═®░žė░╚╦Ą─╠ž³c╩Ū╔ŽšŁŽ┬īÆŻ¼ė╚Ųõ╩Ū╔Žų½įņą═Ż¼▀@ĘNāAŽ“Ė³×ķ═╗│÷ĪŻ▀@śėū÷Ż¼─▄╩╣ĻP(gu©Īn)╣Ø(ji©”)▓┐╬╗─ź▓┴├µ£pąĪŻ¼äėū„ė░Ž±Ą─ą¦╣¹Ė³ŪÕ╬·ĪŻė░╚╦Ą─═Ō▓┐▌å└¬ŠĆ║▄║åØŹŻ¼Č°ā╚(n©©i)▓┐Ą─┐╠╣ż┼c«ŗ╣żģs╩«ĘųŠ½ų┬Ż¼ė░╚╦Ą─ńU┐ū║▄├▄╝»Ż¼▀@ĘN╠Ä└ĒĘĮĘ©┐╔ęįšf╩Ū“═Ō║åā╚(n©©i)Ę▒”Īó“ęį║åĮy(t©»ng)Ę▒”Ż¼╝╚žSĖ╗ėųĮy(t©»ng)ę╗ĪŻ

═®░žŲżė░įņą═Ą─┐õÅł?zh©¬)Ä└ĒŻ¼▀Ć▒Ē¼F(xi©żn)į┌╔Žų½ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ą─įO(sh©©)ėŗ╔ŽŻ¼╔·╗ŅųąĄ─╚╦╔Žų½Ęų×ķ╚²╣Ø(ji©”)Ż║╔Ž▒█ĪóŪ░▒█║═╩ųĪŻČ°═®░žŲżė░Ą─╔Žų½ģsĘų×ķ╦─╣Ø(ji©”)Ż¼├Ņį┌░č╔Ž▒█ėųĘų×ķā╔╣Ø(ji©”)Ż¼▀@ę╗▒╚└²┼cĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ģsėą└¹ė┌į÷╝ėäėū„Ę∙Č╚Ż¼╦ć╚╦▓┘ū„Ģr▀\ė├ūį╚ńŻ¼ėų╩╣ė^▒ŖėXĄ├║ŽŪķ║Ž└ĒĪŻ

į┌╔½▓╩╠Ä└Ē╔ŽŻ¼╦ć╚╦éāĖ³╩Ū╔Ē╩ų▓╗Ę▓ĪŻ╦¹éā▓╔ė├é„Įy(t©»ng)Ą─Ż¼├±ķgŽ▓┬äśĘęŖĄ─įŁ╔½║═ī”▒╚╔½Ż¼Ųõą¦╣¹╩Ū╝╚ŲG¹ÉėųŪfųžŻ«├┐éĆŲżė░╚╦Č╝ėąę╗éĆų„š{(di©żo)Ż¼Į^▓╗ą·┘eŖZų„ĪŻ═®░žė░╚╦Ą─╦ćąg(sh©┤)╠ž³c╩«Ęų§r├„Ż¼╚╦╬’├µ▓┐Ą─╝tĢ×▓╗╩ŪØu╚Š▀^Č╔Ż¼Č°╩Ūąč─┐Ą─³c╔Žę╗ēK╝t╔½Ż¼Š▀ėą║ė─Ž╠ū╔½├±ķg╝¶╝łĄ─╠ž³cĪŻČ°├±ķg╝¶╝łųąĄ─“łF╗©”Ė³▒╗Ū╔├ŅĄ─ė├į┌▓╗═¼╣┘╝ēĄ─“■┼█║═Ė„ĘNĘ■’Ś╔ŽŻ¼┐┤ŲüĒ╩«ĘųĄ├¾wĪŻ

║ė─Ž╦žėąæ“Ū·ų«Ól(xi©Īng)Ą─├└ĘQŻ¼ĄžĘĮæ“Ū·╦ćąg(sh©┤)ī”═®░žŲżė░Ą─įņą═ė░ĒæśO┤¾Ż¼▓Ņ▓╗ČÓ╦∙ėąæ“Ū·ųąę┬Īó├▒Ą─├¹ĘQŻ¼Č╝─▄į┌═®░žŲżė░ųąšęĄĮĪŻĄ½Ųżė░╦ć╚╦Į^▓╗╩Ū║åå╬Ąž─ŻĘ┬Ż¼Č°╩ŪĖ∙ō■(j©┤)Ųżė░╦ćąg(sh©┤)Ą─╠ž³cŻ¼░č▒Ēč▌Ģr║▄ČÓäėū„Ą─ĘĮ▒Ńę“╦„Ż¼╝»ųąį┌ė░╚╦įņą═Ą─įO(sh©©)ėŗųąŻ¼╚ń╦ć╚╦į┌┐╠ųŲė░╚╦“■┼█Ą─Ž┬ö[ĮŪĢrŻ¼ėąęŌŽ“║¾═Ž│÷ę╗ĮŪŻ¼ęį▒Ē╩Š╚╦╬’“ąąū▀Ħ’L(f©źng)”ĪŻ

═®░žė░╚╦Ą─╩ų▓┐╠Ä└Ēę▓╩Ū╩«ĘųŠS├ŅŻ¼Ė╗ėąā╚(n©©i)║ŁĪŻæ“Ū·ųąĖ„ĘN╚╦╬’č▌│÷ĢrĄ─╩ų╩Į╗“äėū„│╠╩ĮŻ¼▒╗═®░žŲżė░╦ć╚╦Üw╝{×ķ“╬─╩ų”┼c“╬õ╩ų”ā╔ĘNĪŻ╬─╩ų┼cæ“Ū·ųąĄ─“╠m╗©ųĖ”ŽÓ╦ŲŻ╗“╬õ╩ų”ätŠo╬š╚ŁŅ^ęį╩Šėó╬õĪŻ╚ń╣¹ėą╬─╬õļp╚½Ą─ĮŪ╔½Ż¼ätę╗ų╗╩ųčb“╬─╩ų”Ż¼┴Ēę╗ų╗╩ųätčb╬õ╩ųŻ¼Ė„ėąĘų╣żŻ¼║▄ėąŽ¾š„ęŌ╬ČĪŻ

═®░žŲżė░ėąų°├¹╦ć╚╦ŚŅ├„╔Į║═ŚŅ┴xĘ©Īó┼Ē┤¾Łh(hu©ón)Īó╔“╚Aų▐Īóį└ąŃ┴╝Ą╚ĪŻį└ąŃ┴╝▀Ć╔├ķLųŲū„ė░╚╦Ż¼╝╝╦ćŠ½š┐ĪŻ╦¹éā─┐Ū░▀Ćėą╦─ō·(d©Īn)Žõ(įŁėą84ō·(d©Īn)Žõ)Ż¼ęįį┬║ėĪó┤¾║ėĪóģŪ│ŪĪó╣╠┐hĪó³SŹÅĪó├¼╝»Īó╗ž²łĄ╚Ąž×ķų„č▓╗žč▌│÷Ż¼×ķ╗Ņ▄S╔Įģ^(q©▒)╬─╗»╔·╗Ņ╚į░l(f©Ī)ō]ų°Š▐┤¾ū„ė├ĪŻĪŠįŁś╦Ņ}Ż║║ė─Ž├±ķg╦ćąg(sh©┤)---Ųżė░╦ćąg(sh©┤)Ī┐