-

沒有記錄!

古代縣令并非都是七品官

2013/8/5 9:49:39 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

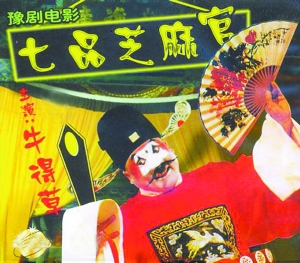

在很多影視作品和戲劇中,縣令大多為七品官。特別是豫劇名家牛得草領(lǐng)銜主演的豫劇《七品芝麻官》(又名《唐知縣審誥命》)于1979年由北京電影制片拍成戲曲電影后,隨著唐知縣那句“當(dāng)官不為民做主,不如回家賣紅薯!”的名言家喻戶曉、風(fēng)靡一時,不少觀眾誤以為縣令都為“七品官”。于是,“七品芝麻官”幾乎成了知縣的同義詞。其實,知縣也是分等級的,古代縣令并非都是七品官,有的甚至高居到正五品

眾所周知,中國古代封建社會官分九品,每一品又有正從之分。

“官分九品”源自盛行于魏晉南北朝時期主要的選官制度“九品中正制”。魏、晉時期,從第一品到第九品,共分九等。不過,歷史上各朝代的具體劃分略有差異,北魏時期共分為三十等。隋及元、明、清等朝代則分為九品十八級。古代的知縣確實大多官列正七品,但歷史上不少朝代都有“例外”。因為古代京城所在的縣叫“赤縣”,在“赤縣”做知縣,品秩從優(yōu)。隋煬帝時,京城所在的大興(萬年)和長安,東都所在的洛陽和河南,四縣的縣令都被封為正五品。金朝中都所在的宛平和大興,知縣都是從六品。元世祖忽必烈統(tǒng)一中國,各縣按人口多少劃分等級,江北六千戶以上和江淮以南三萬戶以上,都劃作“上縣”。“上縣”的知縣都是從六品。明太祖朱元璋建立大明王朝后,開始按經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r區(qū)分各縣等級,每年征收田賦滿十萬石的縣稱為“上縣”,知縣也是從六品。清代,全國共有一千多個縣,其中四個地位特殊的縣其知縣均官居正六品。這四位“六品縣令”分別為北京順天府所轄的大興和宛平縣令、盛京所在的承德(沈陽)以及孔子的家鄉(xiāng)曲阜縣令。

中國的縣制始于春秋中前期,但“縣令”的稱呼最早出現(xiàn)在戰(zhàn)國時期。商鞅變法之后,改變了以往類似于封邑制度的縣制,遂有了后世縣制的雛形。此后在不同的

歷史時期,“縣官”的稱謂也有所不同:縣令、知縣、縣尹、縣長……

自秦朝以后,縣令作為國家指派的最低一級行政官員,一直綿延至清末。在秦代,已有“縣令”和“縣長”之分,秦代規(guī)定:“縣萬戶以上為令,減萬戶為長”。也就是說,所轄縣中的人口超過一萬戶,掌治其縣的“縣官”叫“縣令”;如果到不了一萬戶,這個“縣官”就只能稱作“縣長”。《晉令》規(guī)定:“縣千戶已上,州郡治五百已上,皆為令;不滿此為長。”在《隋書·百官志》中,則只記載了“陳五千戶以上縣令與五千戶以下縣令”,而沒有“縣長”二字。到了宋代,《宋書·州郡志》中記載的也大多為縣令,而元代的“縣官”,大多稱為縣尹。明清時期,知縣成為正式官名。

在中國歷史上,將知縣的等級劃分得最為繁復(fù)的是唐代,據(jù)《舊唐書》記載,盛唐時全國共有赤(三府共有六縣,即萬年、長安、河南、洛陽、奉先、太原、晉陽)、畿(八十二)、望(七十八)、緊(百一十一)、上(四百四十六)、中(二百九十六)、下(五百五十四)七等之差(京都所治為赤縣,京之旁邑為畿縣。其余則以戶口多少、資地美惡為差),凡一千五百七十三縣,令各一人。其官品從正五品上起,依次為正六品上、從六品上、正七品上、從七品上、從七品下。也就是說,雖然都官居縣令,高的可以達到正五品,低的則可能“屈居”從七品下……

縣令由于品級不同,待遇上自然也有差距。比如在明代,正五品縣令一年的俸祿是192石米,從七品縣令一年的俸祿只有90石米,高低相差100多石糧食。

那么,知縣都有哪些職責(zé)?據(jù)《清史稿·職官志》記載:“知縣掌一縣治理,決訟斷辟,勸農(nóng)賑貧,討猾除奸,興養(yǎng)立教。凡貢士、讀法、養(yǎng)老、祀神,靡所不綜。”由此可見,古代“縣官”的職責(zé)可謂無所不包,幾乎綜合了我們今天的行政、司法及部分立法等諸多職能。【原標(biāo)題:古代縣令并非都是七品官】