精彩推薦

熱點關注

- 1、唐河二簧重獲新生

- 2、豫劇《白蓮花》

- 3、【文化中原】吹腔藝術的傳承與發展

- 4、豫劇《朝陽溝》怎樣唱紅大江南北

- 5、海神樂與樓村人

- 6、兩位老人與目連戲

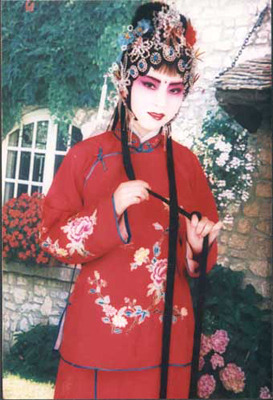

- 7、中國國粹:豫劇藝術特點解析

- 8、河南曲藝倍兒精彩

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

【文化中原】吹腔藝術的傳承與發展

2015/3/3 16:14:09 點擊數: 【字體:大 中 小】

吹戲,在中國民間吹奏樂中的地位是非常重要的演技之一,許多著名的民間吹奏家和老一代演奏家,都有自己獨特的拿手好戲。如:趙春亭吹奏的《河北梆子唱腔選》,趙春峰吹奏的《二進宮》、《大登殿》,任同祥吹奏的評戲《劉巧兒》、山東梆子《春秋配》,宋保才吹奏的豫劇《斷橋》,伊二文吹奏的山西梆子等。還有王高林吹奏的北路梆子,安徽名手吹奏的泗州戲《拾棉花》,及筆者吹奏的豫劇咔戲《朝陽溝》,及京劇《戰太平》、《釣金龜》等。這些吹奏的戲曲選段,有的錄入唱片、磁帶、收入書籍、教材,有的通過電臺傳播,成為耳語能祥的優秀演出曲目或成為創作的重要素材。廣大城鄉群眾對“吹戲”的喜愛可以說不亞于去看一場交響音樂會。欣賞形式、內容的不同,這與國情、鄉情、民情、習俗、愛好、息息相關。羅卜白菜各有所愛,沒有先進落后之分。正是這些“草根”藝術,使廣大群眾在文化生活中不斷增長知識、提高審美觀念,增強對本民族的熱愛和凝聚力。

在中原地區有哪些吹戲形式和方法呢?筆者多年從事演奏活動,在吹戲方面有如下體會:1,吶子吹戲。吶子又稱:把攥子、搦子、短家伙。有大吶子、小吶子、塔吶子、二吶子之分。根據不同的調,吶子的長、短、粗、細各異。以吹奏F調吶子來講(等于c調嗩吶筒音作“2”),大吶子長為九厘五毫米,上口粗為四毫米,下口粗為十二毫米呈圓錐形,以銅皮卷制(無孔眼)。音域為一個半八度,常用音域為一個八度。大吶子發音沙啞、渾厚有力。主要以摹擬 “老生”唱腔。小吶子為六厘六毫米,哨片較長,上口粗為五毫米,下口粗為十一毫米,(制作方法同上)音域為兩個八度,常用音域為十度。小吶子音色青脆、宏亮,以摹擬“青衣”、“花旦”等女聲唱腔。塔吶子略長且細和大吶子基本相同,哨片較大且軟,以吹奏“紅臉”為主。二吶子略大于小吶子,以吹奏“二花臉”見長。吶子由三部分組成, 即: 哨片、銅芯、氣牌,以線捆哨為主。哨片底部至發音處為兩厘米五毫左右,哨口寬為兩厘米,哨片略有“沙音”。銅芯是吶子的主要部分,以棉線纏裹,上端把氣牌固定,下端部分可多纏線以利相握。 吶子表現力很強,可摹仿唱腔、道白、哭泣、歌唱、自然聲響、禽獸之呼叫等。這些技巧的表達全靠氣、唇、舌、手之控制而成。吹奏方法:以左手虎口處(即拇指與食指中間) 握住吶子下口一厘米長短, 四指自然彎曲, 拇指壓于食指第二關節處成半圓喇叭形,右手自然并攏略有彎曲與左手合攏開放, 也可單個打開手指“捂”或開, 以求多種變化.。大吶子及塔吶子在吹奏時,一般均要加銅碗作為擴大音量; 根據唱腔要求, 右手拿一小塑料碗,底部對銅碗“捂”、半“捂”、以求變化。吶子的口內技巧基本同嗩吶,但因吶子哨片大又無音孔可尋,而氣息的控制,唇指的配合及舌根舌尖的運用就顯得特別重要。它的主要吹奏戲曲有:劇豫,《南陽關》、《打鸞駕》、《三哭殿》、《白蛇傳》、《朝陽溝》、《秦雪梅》等(見:中國唱片公司出版發行筆者吹奏專集《嗩吶咔戲》)。曲劇:《卷席筒》。越調:《收姜維》。京劇:《沙家浜》等等。

2,哈管吹戲。哈管又稱哈子筒,以竹或硬質蘆桿制作。管長約十厘米左右,內徑為二厘米,中間有一約四厘米長、一厘米寬的長方形孔眼,以貼笛膜振動。吹奏方法有兩種:A, 左手握住哈管的中部, 食指、中指、無名指指肚輕按笛膜,以調整音色變化。一端斜對住銅碗上套有十五厘米長的喇叭形銅管,銅管上口以左手虎口處相握,向后或向前傾斜。哈管的另一端,以自然口形裹住哈管“哈”出唱腔。B,哈管一端對住銅碗上口,左手把兩者相握,右手以小碗堵塞與開放吹奏。哈管強調以“哈氣”為吹戲,不可真唱。它的主要劇目為:《七品芝麻官、》等。

3,啞腔吹戲。啞腔又稱咔腔,流傳于河北、山西及豫北地區。這是區別于吶子的咔戲方法,如果吹奏者嗓音較好,可逼真地摹仿出各種唱腔,一般以假聲(即“二本腔”)方法咔奏。初練時往往會出現咳嗽、反胃、嗓子發癢等異常反映,但這只是練習中一個過程。啞腔哨片很軟,呈扇面形或三角狀,安放在一個類似小吶子長且細的銅芯上面,咔奏時雙唇略包牙齒,左手如同吹吶子相握。也可同吹哈管時第一種方法吹奏,銅芯下口直對銅碗上口的銅管以求擴大音量。如咔奏《坐轎下鄉》唱段、河北梆子唱段等。

4,嚼子吹戲。嚼子又稱口琴、口咪子,流行于河北、山西、河南等地。它是由含在口中的兩小葉銅片中間夾有絲帶、而產生振動的吹奏“樂器”,制作方法是選厚約1毫米的響白銅,剪成長一厘米八長、寬兩厘米四毫米的對稱銅片,分別軋成弓形呈魚肚狀(下堂口),另一平面形(上堂口),將寬約四毫米,長約三厘米純絲帶,橫向夾入銅片中靠上口處捆緊。吹奏時將嚼子放入舌的根部,以舌頂至上腭用氣吹之。音色變化、聲音高低,均依靠口型的張、合和氣息的控制。主要曲目有:《穆桂英掛帥》、《大登殿》、晉劇《嗩吶吹戲》(山西音像出版社出版發行)等。

5,悶笛吹戲。悶笛亦稱悶子,由哨片、銅芯、桿、銅碗、四個部分組成,根據所用調的不同大小各異。音孔同嗩吶前七后一,音區為兩個八度,常用音域為一個半八度。音色粗獷、沙啞,哨片同吶子,悶笛區別嗩吶指法有:第三孔高音用第二孔吹出,第二孔高音用筒音或第一音孔吹出,第七孔高音用第六孔吹出,笛桿一般為竹制品。主要曲目:《大起板》(見中國唱片公司出版發行趙昆玉、王永星磁帶《嗩吶咔戲》)、《在這里干它一百年》(見北京音像公司出版發行筆者吹奏的專集《嗩吶新吹》等。這些在中原地區普遍存在活躍著的本土民間音樂,多數還比較原始、鄉土氣味濃郁,可吹出整本大戲,廣大藝人游走鄉里貼近群眾、服務于生活,在廣大農村中老年群體中有著深厚的基礎。

要說起它的歷史,這就要追索到嗩吶和戲曲關系,“明萬歷年間,古佛寺戲樓的建起,使螺灣店的戲曲有了很大的發展,……鑼戲、卷戲、梆子同時在三座戲樓演出,……演唱時只用嗩吶、笙、笛、伴奏。這就是后來老百姓稱道的‘響器班’”。用嗩吶、笙、笛、伴奏的還有流傳豫北地區的大弦戲,“據了解,唐代‘御戲’嫡傳主要戲種之一的大弦戲……錫笛(用錫制作的小嗩吶),稱之為全國罕見的民間音樂瑰寶”。這些長年跟隨劇團伴奏的藝人,閑時就成為“響器班”主要成員,吹戲成了他們演出的主要曲目。隨著時代的發展和戲劇藝術的繁榮,藝人們逐步創造出多種吹咔樂器,使吹腔藝術不斷升華、門類齊全。但,我們也不能不看到這些吹、咔腔藝術的萎縮現象。現在專業音樂院校只教嗩吶不教吹戲,專業團體和民間的年青人也學者甚少,視這些“瑰寶”陳舊、落后、跟不上時代,這正是筆者擔憂之所思。可喜的是,這一吹、咔形式已容入了現代音樂生活。筆者在1987年由廣東音像出版社出版發行的《嗩吶郝吹新潮》個人專集,由36首通俗流行歌曲組成,在這一專集里筆者運用了大、小、吶子,哈管、悶笛、等樂器。使這些在民間只用于吹戲的“短家伙”煥發了青春。這些樂器和吹奏,有則雖被列為非物質文明給予保護,但宣傳提倡、傳承發展、培養人才、才是最根本之良策。

隨著世界文化交流,我們的這些草根藝術的價質越來越受到專家和更多人關注。 “在世界多元文化(藝術,音樂)的平臺上,其大趨勢是人們希望看(聽)到的各具特質、且不斷升華的各國、各民族的藝術(音樂),而不是對他人的模仿”。一位德國音樂家也說:“我們尤其希望聽到中國傳統的、而且是純粹傳統的、沒有經過現代改編的音樂”。

一個民族音樂文化的自主意識和本土觀,是生存和發展民族民間音樂的重要條件。在多元文化并存的當今,我相信吹腔藝術定會大放異彩、為現代人所青睞。

郝玉岐(河南省歌舞劇院)

責任編輯:M005文章來源:《文化中原》雜志

下一條:沒有了上一條:中國國粹:豫劇藝術特點解析

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區