- 1、唐河二簧重獲新生

- 2、豫劇《白蓮花》

- 3、【文化中原】吹腔藝術的傳承與發展

- 4、豫劇《朝陽溝》怎樣唱紅大江南北

- 5、海神樂與樓村人

- 6、兩位老人與目連戲

- 7、中國國粹:豫劇藝術特點解析

- 8、河南曲藝倍兒精彩

-

沒有記錄!

亦剛亦柔說豫劇

2013/9/11 13:59:33 點擊數: 【字體:大 中 小】

豫劇是中國五大劇種之一,與京劇、越劇同為中國戲曲三甲。

聽戲離不開豫劇,說戲當然也離不開豫劇,它不同于越劇的“看風過處,落紅成陣牡丹謝,芍藥怕,海棠驚”;也有別于昆曲的“朝飛暮卷,云霞翠軒,雨絲風片,煙波畫船”。

那么在豫劇驕人的背后,卻蘊藏著洗盡浮華的厚重,有著獨屬于它的風采,它的癡與情。豫劇是發源于河南省的一個戲曲劇種,它的繁榮與發展深深扎根于中原大地。

中國八大古都,河南占盡四個,洛陽為十三朝古都,所以中國自古就有“逐鹿中原”、“問鼎中原”之說。戲與人文,永遠脫不盡的干系,如影隨形。

當我們的指尖輕輕觸碰到了這些,便漸漸融入了豫劇的魂,方能理解獨屬于它的纏綿悱惻,俠肝義膽!

豫劇里為什么

出了那么多“烈女子”?

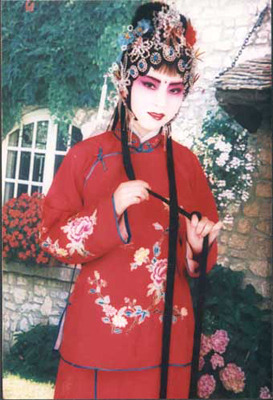

豫劇里許多劇目一出場,總是氣勢磅礴,場面恢宏。唱腔鏗鏘有力,韻味淳厚。頭戴金冠,身披戰甲,盡顯帝王將相之風。如豫劇《花木蘭》里“誰說女子不如男”、“哪一天有外患我再去殺敵”等唱段中,剛勁豪放的武生唱腔,花木蘭替父從軍,殺敵報國的威武英姿;再如《穆桂英掛帥》里氣宇軒昂、雍容大度、巾幗不讓須眉的名將穆桂英;《五世請纓》中百歲出征的佘太君,既是慈祥的太祖母,又是威風凜凜的老元帥,從“壽堂”賀喜到揮戈“出征”,處處可以感受到“滿門忠烈,浩氣長存”的忠勇氣概。綜觀這些,我們不難看出,這些形象鮮明,性格飽滿,敢愛敢恨,敢怒敢言,有勇有謀的女性人物也只有在豫劇里才格外驚艷,大有一種酣暢淋漓之感。那么在某種意義上它更象征了一種精神,是中原的文化造就了中原女子的這般性格,賦予了她們水與火,剛與柔,忠孝兩全的品質。所以豫劇的興衰離不開這些名角兒們用生命用心血演繹的戲曲;離不開這座200多位帝王建都,歷經十多個朝代的滄桑中原!

是豫劇成就了常香玉?

還是常香玉成就了豫劇?

豫劇的名氣很大,常香玉的名氣也很大,所以她有句眾所周知的話就是:戲比天大。常香玉的一生是將“戲”永遠進行到底的人,從9歲隨父搭班學戲到81歲高齡辭世,戲一直跟隨她到生命的終點,我們似乎已無法分清她是戲里的“人”抑或“人”是她所演的所有的戲,天塌了也要唱戲,“戲比天大”,正是她一生的寫照與恪守。

常香玉在豫劇《花木蘭》里精忠報國的颯爽英姿似乎像定格在了豫劇里,定格在了一個時代里。而戲外的常香玉在她28歲那一年,也干了件轟動全國的大事,因為她決定要向正在朝鮮作戰的中國人民志愿軍捐獻一架戰斗機。許多人都覺得那是根本無法實現的事,但常香玉卻在半年時間內,率領她的“香玉劇社”共演出178場,觀眾31.23萬人次,演出的主要劇目16個,其中以《花木蘭》一劇演出場次最多,最受群眾歡迎。義演捐款達到15.2億元舊幣,相當于現在的4000多萬元人民幣,圓滿完成了捐獻飛機義演。在眾多的戲劇名旦里,捐飛機的壯舉也就是常香玉這么一個人,所以,無論是戲里的“花木蘭”抑或戲外的常香玉,無不體現著“誰說女子不如男”的豪言,也無不體現著忠孝節義不僅只是男人來擔當。

豫劇里另一個代表劇目《拷紅》,紅娘的潑辣機智讓人印象深刻,而崔鶯鶯與張生的一見鐘情,私定終身的情節,人們大多會覺得那只是在戲里大家寄予的一個美好向往而已。誰又能想到從小對父母言聽計從的常香玉,在父母阻撓她與陳憲章相愛時,居然背瞞著爹娘,凌晨4點悄悄跑出數十里搭上一輛沒有篷子的斗子車跑了,因為她的婚姻她要來做主,不嫁給她愛的人她絕不會向任何人妥協。這個倔強、勇敢又柔情似水的女人,也讓這個男人刻骨銘心地愛了一輩子。也就是這個男人后來托起了生活中所有的擔子,只讓常香玉唱好她的戲,連同常派所有的劇本都是他寫的。可以說沒有陳憲章也就沒有后來的常派藝術,沒有陳憲章也就沒有后來叱咤劇壇的常香玉。或許是一段忠貞不渝的愛情,一個無私奉獻的男人成就了常香玉,而她又把全部的心血奉獻給了她癡迷的豫劇,她熱愛的觀眾。所以是豫劇成就了常香玉,還是常香玉成就了豫劇,這樣的分辨已無足輕重:人與戲已完美地融合,難分難舍!

從誕生到繁華,豫劇的起、承、轉、合

起:今天的讀者大概沒想到,豫劇居然是比京劇資格還老的劇種,因為豫劇先于京劇,豫劇形成于清乾隆年間,京劇形成于清道光年間。

豫劇的起源最早有三種說法,但都證明為誤傳,隨著研究的深入以及大量資料證實,得出豫劇最早的誕生地是在古都開封和周邊各縣的結論。

承:或許我們另一層的沒想到,是民國時期豫劇與京劇的PK中,京劇居然會敗下陣來,京劇在后期發展形成中借鑒了豫劇的許多元素,成為氣勢宏美,形神兼備的“國劇”。

因豫劇的音樂伴奏是用棗木梆子打拍,故早期得名河南梆子。上世紀20年代末到30年代,河南梆子的發展進入一個新的階段,許多著名藝人如陳素真、王潤枝、馬雙枝、常香玉等云集于開封有名的茶社,豫劇進入茶社演唱之后,與早已進入茶社的二簧(京劇)形成了相互競爭的局面,因豫劇強大的藝術魅力,使京劇敗下陣來,退出茶社。

轉:1937年抗日戰爭爆發,在抗戰中,各流派的演員為了謀生而到處流動,他們打破門戶之見,相互搭班演出,使豫劇各流派有了更多的交流。

1952年12月,全國第一屆戲曲觀摩演出在北京舉行。香玉劇社的河南梆子劇參加了會演,在這一次會演中,官方正式將河南梆子的稱呼改為豫劇,豫劇一詞正式取代河南梆子。此后,中國各地紛紛成立豫劇職業團體,迎來了豫劇的大繁榮時代。

1966年,在“文化大革命”“破四舊”的口號中,豫劇同其他戲曲一樣,大量傳統服裝、道具、戲曲資料被視為封建殘余而被燒毀。

“文革”結束后,傳統豫劇劇目重新走上舞臺,到1983年,“文革”時期的創造桎梏已被打破,豫劇新劇目從作品內容到表現形式、從藝術實踐到理論研究等各方面都有了新的探索和實驗。

合:1994年,河南電視臺開播的《梨園春》得到廣泛好評。自1994年開播至今,已有近20年的歷史。是中國電視界生命力最強的節目之一。

2006年,國家文化部門統計的國有專業豫劇團體數量為167個,是全國擁有專業戲曲團體和從業人員數量最多的劇種。并在同年的5月20日,經國務院批準,被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

2009年,中國戲曲學院首次從全國招收24名學生,組成2009豫劇本科班,豫劇首次成為大學的一門專業。

豫劇在臺灣的聲名鵲起