-

沒有記錄!

武陟嘉應觀:萬里黃河第一觀(下)(2)

2014/1/4 17:58:28 點擊數: 【字體:大 中 小】

齊縫墻,又一個謎團,嘉應觀的禹王閣是個高18米的兩層樓,兩百多年來,這個位于地震帶上的建筑經歷多次地震一直屹立不倒,馮新紅認為,這應歸功于其具有防震功能的“齊縫墻”。一般的磚瓦建筑,墻體都是磚與磚相互咬茬,而禹王閣的后檐墻互不銜接,獨自向上,故稱“齊縫墻”。

民間流傳著這樣的傳說,當年雍正皇帝下旨挑選工匠,當地在數百個能工巧匠中選中謝旗營的王氏三兄弟,老大壘東山墻,老二壘西山墻,老三壘后檐墻,三個人各調各的線,各砌各的墻,完工后,監工發現三堵墻互不銜接,容易倒塌,認為是對禹王的不忠,于是將三兄弟打入死牢。兄弟三人在獄中向皇帝申冤說,我們不是對禹王不忠,而是想到地殼有軟有硬,一旦地震發生,這樣的建筑會起到防震作用。于是皇帝放了三兄弟。二百多年來,嘉應觀經歷了三次大的地震,仍巍然屹立,這引起了當代建筑學家的關注和研討。專家認為,這種“齊縫墻”實際上是現代建筑概念中的“沉降收縮縫”,的確具有防震作用。

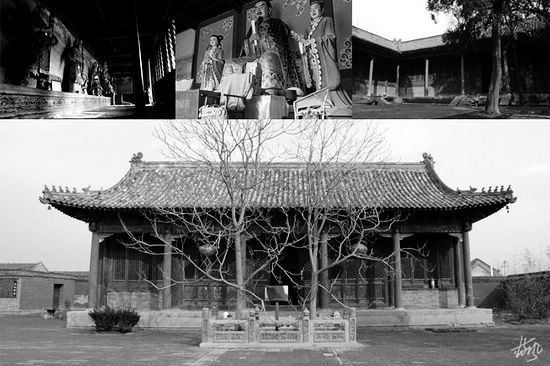

姊妹椿,1991年農歷五月的一個下午,一場雷雨過后,從觀內東殿門前檐下的石縫中長出兩棵椿樹,形似孿生,后來越長越高,頂住了房檐,于1999年將其移至東殿前。照片上半部分為禹王閣內供俸的禹王及諸神像。

90年代的時候,這里還拍過一部電視劇叫《嘉應觀秘史》,時間太久了,劇情也都忘完了,古人建龍王廟是為了讓龍王保佑風順雨順的,但龍王廟一般都建在險要的地方,這樣大水一來,結果常常是“大水沖了龍王廟,一家人不認一家人”最后保存下來的龍王廟并不多,嘉應觀也就當之無愧的成為了黃河流域最大的龍王廟。武陟還有一座龍王廟,倒不是建在河邊。而是建在離縣城更近的萬花村,每到每年的“二月二”,俗稱龍抬頭的那一天,那里便人山人海,非常熱鬧。萬花村的那個龍王廟以后再介紹,還是先說眼前的這個吧。剛剛忘了說,這里現在的門票價格是四十元一張。【原標題:武陟嘉應觀:萬里黃河第一觀】