-

沒有記錄!

董永傳說在武陟

2014/1/6 14:47:00 點擊數: 【字體:大 中 小】

武陟縣流傳的董永傳說發生在公元前29年至公元79年之間,有真實的人物原型,符合西漢文學家劉向(公元前77年~公元6年)所寫的《孝子圖》中有關董永記載的地方。

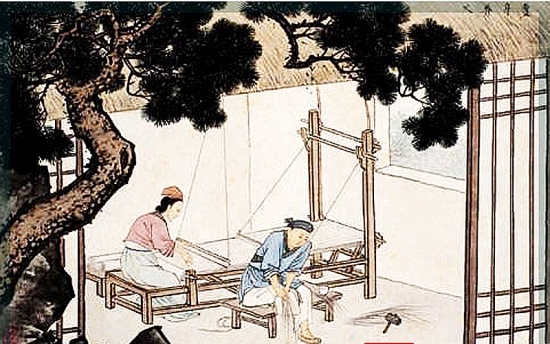

董永是小董村人,出生于西漢末期,成帝建始四年(公元前29年)農歷二月初三,自幼喪母,家境貧窮,轆車載父,肆力田畝。董永非常孝敬父親,夏天扇扇子,冬天暖被窩,餓己敬父,割股療親。父親病危時,董永千方百計為父親求醫,竭盡家資。父親亡故后,無錢安葬,董永賣身葬父。董永要到離家15里的傅村(今三陽鄉傅村)傅財主家當長工頂債,途經大凡村時,在村東大槐樹下(今大凡村槐蔭寺前)歇息,恰逢來自下凡村落仙臺(今三陽鄉下封村)的姑娘張七姐(出生于公元前27年農歷七月七日,享年無考),二人互相愛慕,遂以大槐樹為媒,自成姻緣。后夫妻二人去傅村當長工還債,期滿之后返回小董村家中,過上了男耕女織的幸福生活。后來,人們為了美化董永的這段愛情經歷,演繹出了《天仙配》、《織皇綾》和《麒麟送子》等神話故事,在全國各地廣為流傳。

董永自學成醫,救死扶傷,熱心為百姓治病,雖說沒有留下輝煌巨著,卻傳下了980多個土單驗方,被后世人尊稱為“董永神方”。董永又將山藥、牛膝、地黃、菊花等野生藥材的培植方法教給百姓廣為栽種,這四種藥材被后人稱為“四大懷藥”。

漢光武帝劉秀登基之后,決定以孝治天下,遂下旨征集天下孝子典型以教化子民。建武三年(公元27年)冬,懷縣蔡莊人(今武陟縣北郭鄉蔡莊村)司徒蔡茂與懷縣縣令董宣(后被譽為強項令)共同舉薦董永賣身葬父之孝行。劉秀在懷宮召見董永,對他大加贊許,封其為孝廉,并下旨褒獎董永為天下孝子之楷模。自此,董永孝行名傳九州,流芳百世。

東漢末年,中原大亂。董永后人為了避難,紛紛向南方遷徙。南遷的董永后人,都依照祖籍的民俗在各個地方建立了董永墓作為祖墓,以致董永墓成百上千,遍布全國各地。但追根求源,小董村的董永墓當屬首墓。

小董村村民為了紀念董永,每逢他的生日農歷二月初三,四方民眾都要趕來集會慶祝,歡度盛大的孝子節,追憶董永這個榜樣,表彰他的孝行。為了紀念張七姐,每逢她的誕辰農歷七月七日,都要舉辦隆重的七仙女節,開展“紡、織、絞(剪裁)、做(縫紉,本地音zu)、繡(刺繡)、飯(飲食)、菜(烹調)”這七巧活動,評選勤勞致富的巧閨女、巧媳婦,蔚然成風,千年興盛。

小董村的董永廟歷史悠久,建造精美,規模宏大,多次毀于戰火。“文革”期間,董永墓被夷為平地,幾塊唐天寶年間﹑宋建隆年間﹑清乾隆年間的古碑被砸得粉碎,只剩下一塊民國元年立的董永墓碑,因是時年56歲的王心敬的生日還愿碑而被偷藏了起來,保存至今。2003年春,村民們集資重建了三間董永廟,廟堂內并肩端坐著董永和張七姐的塑像,供人們瞻仰。

小董人對董永最為親近,把他看成是自家的先人一樣來頂禮膜拜,把他看成是孝順的化身、愛情的典范、救死扶傷的神醫、平安祥和的保護神。

董永和張七姐為了感謝媒人大槐樹,曾從大槐樹下引栽了一棵小槐樹到小董村,千百年來,長成古槐,幾枯幾榮,至今仍生長于董永廟向東200米處,歷盡滄桑,生機盎然,可供游人觀賞。

董永傳說已成了中國人民的愛情經典,忠孝文化的教材,正在為精神文明、和諧社會作出積極的貢獻。我們要珍視民族文化遺產,把董永傳說更好地傳承下去。孫巨才【原標題:董永傳說在武陟】