精彩推薦

熱點關注

- 1、義興牌匾制作技藝(開封市)

- 2、武子梅花拳

- 3、回族湯瓶七式拳

- 4、開封又一新糖醋軟熘鯉魚焙面

- 5、大相國寺梵樂

- 6、北宋官瓷燒制技藝

- 7、汴繡工藝

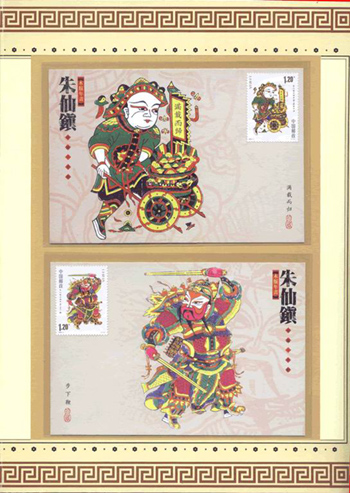

- 8、開封非遺:朱仙鎮木版年畫精彩華夏

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、大相國寺梵樂

- 2、汴繡工藝

- 3、開封馬豫興桶子雞(開封市)

- 4、義興牌匾制作技藝(開封市)

- 5、武子梅花拳

- 6、回族湯瓶七式拳

- 7、開封又一新糖醋軟熘鯉魚焙面

- 8、北宋官瓷燒制技藝

臥拐秧歌(蘭考縣)

2012/8/23 15:23:13 點擊數: 【字體:大 中 小】

蘭考縣臥拐秧歌是生存在該縣小宋鄉小宋村稀有的民間舞蹈,距今有四百多年的歷史。當地群眾稱它為“秧歌”、“花玩”,因其表演時舞手們腳踩臥拐,故,人們又稱它“臥拐秧歌”或“拐子秧歌”。

1984年2月,該舞蹈在河南省第五屆民間舞蹈匯演中,榮獲“改編出新獎和演出二等獎”。 臥拐秧歌的演出形式主要是:演員們在打擊樂的伴奏下走場子、變隊形,演唱民間小調。隊形變化形式主要有“龍擺尾”、“二馬分鬃”等,演唱的小調主要是反映民間生活的民歌。

“臥拐秧歌”藝術風格是:演出場面和陣容較大,動作簡單,熱烈歡快,幽默風趣。踩臥拐的舞手都是男扮女裝,穿戴華麗,從容自若,面含悠然自得的微笑,踩著臥拐,踩著鼓點,腰部和臀部自然扭動,雙臂輕盈地甩動彩巾,載歌載舞。

該舞蹈的音樂主要由打擊樂和民間小調組成。“臥拐秧歌”有著豐富的唱詞,優美的曲調,曲詞唱段有30多個。

“臥拐秧歌”一般在農歷正月、二月過節和農閑時演出;演出的地點主要在麥場、街頭、廣場。解放前,表演時間一般在晚上,演出開始,群眾會主動提出許多燈籠,還有的人拿著用秫秸捆成的靶子沾油燃著,為秧歌隊照明。

該舞蹈演出共分兩大部分;第一部分走場子變隊形,由除花鼓以外的打擊樂完成。第二部分由歡快的花鼓點伴奏,演員們演唱民歌。在傘頭和大腳妞打岔數板時,是由單一的花鼓手敲鼓打節奏,給人一種單純而優美的音樂享受。演出結束時打擊樂收場。

2008年5月,該舞蹈傳承人齊生華和齊同保籌資幾千元資金購買了服裝道具,將表演隊擴大到80多人。

2011年12月,該舞蹈被河南省人民政府公布為河南省非物質文化遺產保護名錄。(原標題:臥拐秧歌(蘭考縣))

1984年2月,該舞蹈在河南省第五屆民間舞蹈匯演中,榮獲“改編出新獎和演出二等獎”。 臥拐秧歌的演出形式主要是:演員們在打擊樂的伴奏下走場子、變隊形,演唱民間小調。隊形變化形式主要有“龍擺尾”、“二馬分鬃”等,演唱的小調主要是反映民間生活的民歌。

“臥拐秧歌”藝術風格是:演出場面和陣容較大,動作簡單,熱烈歡快,幽默風趣。踩臥拐的舞手都是男扮女裝,穿戴華麗,從容自若,面含悠然自得的微笑,踩著臥拐,踩著鼓點,腰部和臀部自然扭動,雙臂輕盈地甩動彩巾,載歌載舞。

該舞蹈的音樂主要由打擊樂和民間小調組成。“臥拐秧歌”有著豐富的唱詞,優美的曲調,曲詞唱段有30多個。

“臥拐秧歌”一般在農歷正月、二月過節和農閑時演出;演出的地點主要在麥場、街頭、廣場。解放前,表演時間一般在晚上,演出開始,群眾會主動提出許多燈籠,還有的人拿著用秫秸捆成的靶子沾油燃著,為秧歌隊照明。

該舞蹈演出共分兩大部分;第一部分走場子變隊形,由除花鼓以外的打擊樂完成。第二部分由歡快的花鼓點伴奏,演員們演唱民歌。在傘頭和大腳妞打岔數板時,是由單一的花鼓手敲鼓打節奏,給人一種單純而優美的音樂享受。演出結束時打擊樂收場。

2008年5月,該舞蹈傳承人齊生華和齊同保籌資幾千元資金購買了服裝道具,將表演隊擴大到80多人。

2011年12月,該舞蹈被河南省人民政府公布為河南省非物質文化遺產保護名錄。(原標題:臥拐秧歌(蘭考縣))

責任編輯:C006文章來源:互聯網

下一條:杞人憂天傳說(杞縣)上一條:汴秀(開封市)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區