-

沒有記錄!

杞國故城杞縣已難見杞姓人 姓氏被《百家姓》遺漏

2014/6/23 15:43:36 點擊數: 【字體:大 中 小】

聽過無數遍“杞人憂天”的故事,你知道杞姓的來歷嗎?

故事里的杞人,說的就是杞國人。杞國滅亡后,為了紀念故土,很多杞國人就以國為姓。

因為杞國弱小,杞姓人一直族孤勢單,杞姓還曾被宋人編修的《百家姓》漏收過。如今,在杞國故城、杞姓的發祥地杞縣,很難找到一個杞姓人。

得姓

懷念故土 以國為姓

杞縣文廣新局副局長周清懷,是土生土長的杞縣人。

小時候,聽老人講過“杞人憂天”傳說的他,并不知道“杞”是一個姓氏。

后來,他才漸漸知道“杞人”說的就是杞國人,杞縣就是杞姓得姓始祖東樓公當年受封的地方。

曾研究杞國歷史的中國青年政治學院教授王大良說,早在夏朝時,就已經有了杞國。當時,夏朝分封諸侯,王室的一位成員被分封到了杞縣一帶。到了商代,因為是夏朝的遺民所在地,杞國一直“不受待見”。商朝末年,因為杞地距離商朝國都很近,最終還是被商滅了。

一直到周滅商之后,杞國才又重新建立起來。

只是,周代杞國同樣命運多舛。由于在諸侯林立的夾縫中立國,不光是國中百姓飽嘗戰亂、流離之苦,歷代國君也朝不保夕。

到了公元前445年,杞國被楚國所滅。關于這個多災多難的國家,《史記》中僅用了200多字來記載,還特別提到,“杞小微,其事不足稱述”。

懷念杞國的,只有顛沛流離的杞國人。為紀念故土,他們的后代有人以“杞”為姓,有人因為杞國是夏禹之后所建的侯國而姓了夏侯,還有人因為東樓公而姓了樓或婁。

所以,從血緣關系上說,今天的杞姓人與樓姓和婁姓人、夏侯姓人都是一家人,他們都是當年杞國人的后裔。

發展

杞姓人都去哪兒了

在宋人編修的《百家姓》里,杞姓是一個被遺漏的姓氏。

許跟國家“小微”有關,杞姓在歷史上的發展傳播也很有限,一直族孤勢單。

據周清懷了解,如今杞姓人數極少,全國僅有幾千人。“前兩年,浙江有個杞姓人打來電話,想找族人,來這兒祭祖。”

遺憾的是,作為杞姓發祥地的杞縣,已經找不到杞姓人了。

在周清懷看來,這除了跟戰爭、災難等因素有關外,也跟氣候變化有關。“夏商的時候,杞縣很適合人居住。到了西周,杞縣進入了寒冷期,天寒地凍的,雨水也特別少。沒辦法,很多人只能逃到附近的諸侯國去生活,這樣人口就越來越少了。春秋時期慢慢變暖后,杞國后來又因為戰爭遷到了山東。”

杞國最后的都城,就在如今的山東省濰坊市坊子區黃旗堡附近。

當地研究杞文化的王明志說,如今,杞國古城遺址附近的村民,沒有一個人姓杞。根據家譜記載,他們大多是明朝洪武年間遷來的。

據老人們說,元末的時候,因為戰爭、瘟疫、災荒等原因,當地姓杞的人有的死了,有的去外地逃難了。

杞姓人都去哪兒了?王大良說,姓杞的人太少,流傳下來的家譜也很少,很難知道其遷徙分布。但在東漢時,隴西地區有杞姓;兩宋時,八閩地區有杞姓;明朝時,江西一帶有杞姓。

在臺灣,也有幾百名杞姓人。因為人數太少,還出了件有意思的事兒。據媒體報道,有位杞姓人因為在臺灣太孤單,在鄉公所謄寫戶籍時,把紀姓改寫成了杞姓,導致這家人幾代姓杞。

始祖

東樓公廟已不在 只有一條以它命名的街

如今的杞姓人,不管分布在哪兒,都尊東樓公為得姓始祖。

事實上,杞姓是在杞國滅亡后才正式得姓的。為什么得姓始祖不是杞國最后一任君主杞簡公呢?

河南省姓氏研究會副會長張新斌說,以國為姓氏的,一般都尊開國君主為始祖,而不是亡國君主。“亡國君主在國人心中的地位一般都很低,不像有開拓精神的開國君主受人尊重。”

作為有史書記載的杞國第一位開國君主,東樓公被奉為杞姓得姓始祖也就不難理解。

關于他的事跡,史書中幾乎沒有記載。

周清懷說,東樓公原為姒姓。在商滅夏時,夏禹的后人為躲避商軍的追殺,隱姓埋名于浙江會稽山中,改姓為婁。周武王滅商后,找到了身為夏禹后裔的他,將他分封在杞,主管祭祀夏禹的事項。

東樓公去世后,杞人并沒有立廟專門祭祀他,而是在杞縣縣城東部的禹祠東殿里,立了一座他的塑像祭祀他。明朝萬歷年間,有人捐資修建了東樓公廟,后人才有了專門祭祀他的場所。

民國時期,隨著祭祀的人減少,東樓公廟被用來建了一所貧民學校,后來又成了乞丐流民的棲身之地。新中國成立后,作為公共建筑的東樓公廟,一度因無人管理、年久失修而破敗不堪,最終還是被拆了。

周清懷說,1993年,杞縣修金城大道東段時,東樓公廟的遺址被夷為平地,鋪成了路面。

前兩年,有專家建議在杞縣建一座東樓公紀念館或者立一座雕像,以提醒人們杞國的存在,滿足各地杞姓、樓姓和婁姓后人祭祖的需要。

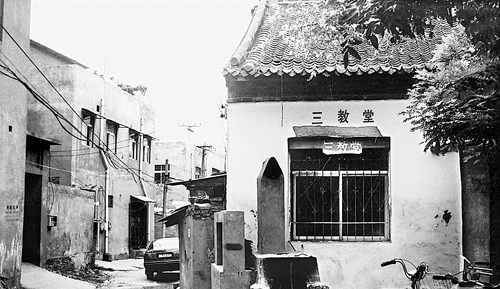

如今的杞縣,只有一條狹窄的街道——婁公廟街,能讓來這里的人想起這位開國君主,記起杞姓源于這個不大的縣城。

“杞”是怎么來的?

“杞”字是我國出現最早的漢子之一,最初的含義是指枸杞。

《說文解字》里說,杞,枸杞葉,從木己聲。

在上古時代,中原某地因盛產枸杞而聞名,后來人們把這里叫作杞,諸侯的封過也稱杞。這個地方,就是今天的杞縣。