-

沒有記錄!

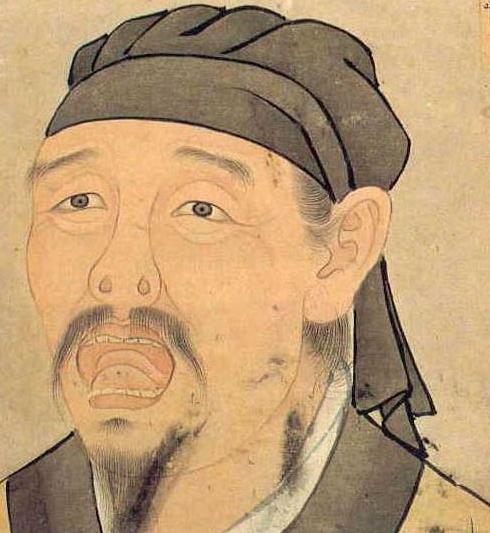

被誤讀的楊朱

2013/3/30 14:11:43 點擊數: 【字體:大 中 小】

差不多與莊列同時代的時候,有一個叫楊朱的人。這個奇怪的魏國人有著奇怪的念頭,行事的方法更是離奇。他反對儒墨,主張貴生、重己。他的故事和思想,因為既不代表社會的主流,又不能為后世提供正統意識形態的維護,就只能散見于《莊子》,《孟子》,《韓非子》,《呂氏春秋》等書,而且大多是供批判用。

關于楊朱有兩個著名的故事,一個來自阮籍的《詠懷詩》:“墨子悲絲染,楊朱泣歧路。”說是楊朱有一次外出,遇到了一個岔路口。他聯想到了人生的歧途,感情傷懷、悲從中來,不禁放聲痛哭起來。于是就有人形容說,楊朱行事不像個思想家,倒像個詩人。

另一個著名的故事來自《列子》,說是有一次楊朱的弟弟出門時穿了身白衣,回來時因為天下雨就換了身黑衣,結果家里的狗沒有認出來,朝他狂吠,弟弟氣得要打它,楊朱卻說:“你不要打它。假設這狗在出外時為白色,回來時卻變成了黑色,難道你不同樣地感到奇怪嗎?”(《列子·說符第八》)

楊朱據說是老子的學生,因為發現了“利天下”的虛假,曉得“博愛”、“大同”是戰國時最虛偽的名詞,惟有保全身心的自由才可以完成思想的超脫,他于是就反對墨子的“兼愛”,主張”貴生”、“重己”,覺著人們應該重視個體生命的保全,既反對他人對自己侵掠,也反對自己對他人侵掠。首先尊重個人權利,這思想放在今天,既可理解,更可接受,無非是一種以承認人性自私為奠基自由主義。可是在當時卻是不得了的事情。顯學們一個個地不干了。

首先是墨家開始發難。有一次墨子首席弟子禽滑厘問楊朱:“如果拔你身上一根汗毛,能使天下人得到好處,你干不干?”楊朱答道:“天下人的問題,決不是拔一根汗毛所能解決得了的!”禽滑厘又問:“假使能的話,你愿意嗎?”楊朱覺得他們之間無法做平等的溝通,就干脆默不作答。

接著儒家開始發難。這一次出手的是沿襲曾子、子思一路,得到孔子心傳的孟軻。他為我們留下了關于楊朱最著名的一段記載,說是“楊子取為我,拔一毛而利天下,不為也。墨子兼愛,摩頂放踵,利天下,為之”(《孟子·盡心上》)。一個好端端的人就這樣被孟子形容成了自私自利的超級惡鬼。

楊朱反對墨子是因為相信人們具有自私的天性,惟有每個個體都能尊重自己、保全自己,整個世界才會妥協出一套為大多數人所接受的游戲規則來;而墨子的“兼愛”固然值得尊敬,卻全然是一種空泛的理想主義,不能為世道提供真正的解決方案。

至于儒家,自孔子之后,就沒有出現過真正的宗師。顏淵死得早,子貢的心思又不在學問之道上,所以曾參雖然“魯”,腦子不大好使,孔子也只好把“一貫之道”的心傳授予了他。等到曾參授學于子思,子思再授學于孟軻后,孟子從仁,荀子從禮,各樹一幟而莫能上下,好端端的一個孔學變得七零八落。這從仁的孟軻雖然沒走墨翟的極端,卻也是個理想主義的人物,在列國角力的世道下,他的王道,他的浩然之氣同樣不可能為世界提供解決方案。

可是孟軻肩負著光復孔門和儒學的重擔,而楊朱的思想與行動卻成為他的阻礙,“逃墨必歸于楊”,大多背離墨家的人首選的不是皈依儒家而是立身楊朱門下。孟軻要實現的目標是“逃楊必歸于儒”。在那個爭奪到生源就爭取到公權力和話語權的年代里,孟軻對楊朱的詰責與撻伐,或許并不像《孟子》中所描繪的那么道貌岸然、正氣凜然。

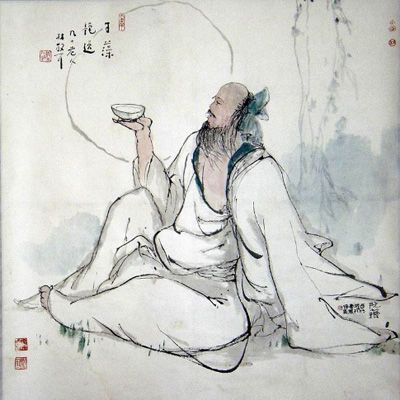

道家扮演的角色倒是中正,后來的《淮南子》曾給了楊朱一個公允的評價:“全性保真,不以物累形;楊子之所立也。”但真正稱得上知己的,卻惟有列御寇。他僅用一句話就完成了為楊朱的辯解:“楊朱曰:行善不以為名,而名從之;名不與利期,而利歸之;利不與爭期,而爭及之;故君子必慎為善。”

在他眼里,楊朱不是一個自私自利、吝嗇無恥的小人,而是一個洞悉了世俗世界游戲規則、努力使自己避免被塵垢埋沒的人。他遵從內心的召喚,試圖使自己能夠喚醒一些尚在沉睡著的人。

可是,更多的人還在昏昏沉沉地睡著;一些人醒了,卻閉著雙目,假裝什么都沒看見,任由這世道敗壞下去。還有一些人也在做著同樣的喚醒工作,可是他們卻見不得楊朱與眾不同的“喚醒方式”,也拒絕接受楊朱將人們徹底喚醒的努力。他們把自己的暴虐與刻薄施加到楊朱身上。他們贏得了意識形態的斗爭,楊朱從此從歷史當中消失了。可是楊朱的影響卻從來沒有消弭。當千百年后的人們遵從民主、共和的召喚,意識到個體權利的至重時,一些顯學倒下了,而楊朱卻再次復活。【原標題:被誤讀的楊朱】