-

沒(méi)有記錄!

“中華第一笛”吹奏八千年天籟

2013/4/10 17:07:12 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

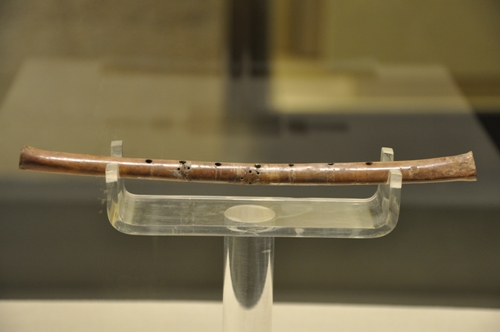

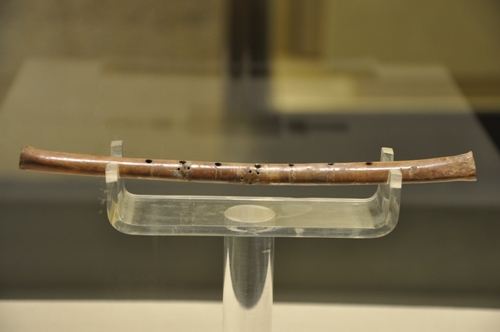

9000年~8000年前,新石器時(shí)代,河南舞陽(yáng)賈湖畔,林疏草茂,遍地水稻。賈湖湖水靜靜拍岸,岸邊一群身軀高大健壯的先民正細(xì)心地鉆刻著丹頂鶴的肢骨,長(zhǎng)20多厘米的肢骨上,他們用骨制或石制的尺、鉆、鋸打出均勻的七孔,之后放在唇邊,豎吹,其聲較弱。與嘴唇成45度斜吹,明亮的聲音傳出,這種從未聽(tīng)過(guò)的聲音讓先民驚呆了。

賈湖的先民們最先學(xué)會(huì)的是歌唱,當(dāng)他們唱出胸臆時(shí),那歌聲會(huì)消散在空氣中。當(dāng)他們反復(fù)吹響這根骨制的管子時(shí),那美妙的聲音會(huì)反復(fù)出現(xiàn)。先民們開(kāi)始有意識(shí)地尋找發(fā)聲規(guī)律,并像制造工具一樣用專(zhuān)門(mén)的技術(shù)造出樂(lè)器,像使用工具勞作一樣用樂(lè)器做出另一種產(chǎn)品——“音樂(lè)”。那是“萬(wàn)物有靈”的時(shí)代,祭祀儀式上先民們吹響它,舞動(dòng)叉形器,跳舞娛樂(lè)神靈;獵場(chǎng)上先民們吹響它,誘鶴飛向等待的獵人。這種奇異的管子,只有聚落里最聰明的人會(huì)制造會(huì)使用,只有聚落里有地位有尊嚴(yán)的人才配擁有。這些人是聚落的首領(lǐng)或巫師。他們死后,將這種管子和龜、叉形器鄭重地放在股骨兩側(cè),作為陪葬。

8000年后,河南省文物研究所、中國(guó)科技大學(xué)于1983年至2001年在舞陽(yáng)賈湖經(jīng)過(guò)七次發(fā)掘,揭示出一批極為重大的發(fā)現(xiàn),賈湖遺址被確認(rèn)為 20世紀(jì)全國(guó)100項(xiàng)重大考古發(fā)現(xiàn)之一,并被鐫刻在北京“中華世紀(jì)壇”青銅甬道的顯要位置。賈湖文化被稱為“人類(lèi)從蒙昧邁向文明的第一道門(mén)檻”。在賈湖遺址出土的那種奇異的管子,改寫(xiě)了中國(guó)音樂(lè)史甚至中華文明史,被稱為“中華第一笛”。

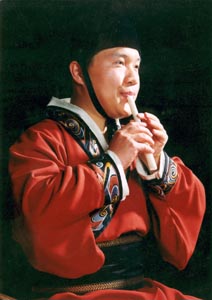

考古(學(xué)家)和音樂(lè)學(xué)家們經(jīng)過(guò)測(cè)試,用賈湖骨笛仍能夠演奏出《小白菜》、《回娘家》、《崖畔上開(kāi)花》等多首民歌。1999年,由武漢音樂(lè)學(xué)院創(chuàng)作的第一首舞陽(yáng)骨笛樂(lè)曲《巫之舞》在“99巴黎中國(guó)文化藝術(shù)周”和“上海青銅藝術(shù)節(jié)”中演出,引起廣泛關(guān)注和好評(píng)。2000年3月,在德國(guó)舉行的世界古代樂(lè)器研討會(huì)上,中國(guó)藝術(shù)研究院音樂(lè)研究所蕭興華教授以《中華音樂(lè)文明九千年》為題,宣讀了骨笛的研究成果。蕭先生回憶,當(dāng)骨笛悅耳的聲音響起,整個(gè)會(huì)場(chǎng)靜得令人起敬,那是8000年前的樂(lè)器發(fā)出的天籟之音啊。賈湖骨笛的出土與研究成果,像神話一樣,一下子把中華文明由5000年上升到8000年。

驚世發(fā)現(xiàn)誰(shuí)家骨笛暗飛聲

2006年1月6日,記者自南陽(yáng)市趕往舞陽(yáng)縣,一路幻想能在舞陽(yáng)見(jiàn)到骨笛。舞陽(yáng)縣博物館館長(zhǎng)朱振甫說(shuō),骨笛在舞陽(yáng)出土,但舞陽(yáng)現(xiàn)在沒(méi)有。舞陽(yáng)骨笛陸續(xù)發(fā)現(xiàn)將近30多支(較完整的有20支),其中調(diào)到故宮博物院一支,河南博物院一支,別的都在河南省文物研究所存放。賈湖骨笛一般長(zhǎng)度為20多厘米,直徑1厘米左右,形制固定,制作規(guī)范、精美,多為七孔,且分布均勻,也有五孔、六孔、八孔的。2001年,還曾發(fā)掘出一到兩孔笛,上面刻著蛇一樣的花紋。個(gè)別笛子在主音旁有調(diào)節(jié)孔,有的尚留有制作時(shí)的設(shè)計(jì)刻痕。朱振甫說(shuō),賈湖骨笛開(kāi)始廣為人知是源自1987年12月份,河南省文化廳召開(kāi)了一個(gè)新聞發(fā)布會(huì),中國(guó)藝術(shù)研究院音樂(lè)研究所所長(zhǎng)黃翔鵬先生用一支完好的七孔骨笛吹奏了河北民歌《小白菜》,震驚四座,各大報(bào)紙紛紛轉(zhuǎn)載。這是國(guó)內(nèi)媒體開(kāi)始關(guān)注骨笛的開(kāi)始。

1999年中國(guó)科技大學(xué)博物館館長(zhǎng)、博導(dǎo)張居中先生(在1984年至1987年的第二次至第六次的賈湖遺址發(fā)掘工作中,主持了發(fā)掘工作的進(jìn)行),在世界權(quán)威學(xué)術(shù)雜志——英國(guó)《自然》雜志上撰文介紹賈湖文化,該雜志網(wǎng)站上收錄有骨笛音樂(lè)。這引發(fā)了世界性的關(guān)注。

其實(shí)對(duì)骨笛的測(cè)音演奏1987年就開(kāi)始了。蕭興華教授在他的文章中回憶,那一年5月14日,河南省文物研究所(當(dāng)時(shí)為河南省文物考古研究所)的張居中、王勝利,在清理河南省舞陽(yáng)縣賈湖第282號(hào)墓時(shí),發(fā)現(xiàn)該墓墓主人的白骨已不甚清晰,而唯獨(dú)他左股骨旁放置的1個(gè)骨器完整無(wú)損,管身上有7個(gè)大小完全相同的接音孔和一個(gè)不知有何作用的小孔。適逢河南省文物研究所裴明相和陳嘉祥兩位先生到工地檢查工作,裴明相先生一見(jiàn)骨器出土,興高采烈,顧不上拂掉骨器上的泥土,便按吹簫的方式吹起來(lái),由于骨器內(nèi)的泥土當(dāng)時(shí)尚未進(jìn)行清理,還不能吹出聲來(lái)。

賈湖村前支書(shū)賈普選也是骨笛發(fā)現(xiàn)時(shí)的見(jiàn)證人。2006年1月7日,賈普選在自己家里談起當(dāng)時(shí)的情況,依然很興奮:“當(dāng)年考古隊(duì)就住在俺家,那次發(fā)掘,來(lái)了20多天沒(méi)發(fā)現(xiàn)重要東西,大家都有點(diǎn)泄氣。發(fā)現(xiàn)骨笛是下午4時(shí),考古隊(duì)的人一片沸騰。骨笛放在俺家方桌上,我還嫌那是陪葬品。我問(wèn)這東西能值多少錢(qián)?考古隊(duì)的人說(shuō)價(jià)值連城。還說(shuō)你們這兒將會(huì)世界聞名。過(guò)了沒(méi)幾天,不斷有人來(lái)看,南場(chǎng)院里車(chē)都停滿了。領(lǐng)導(dǎo)來(lái)得太多,我和人握手握得胳膊都疼了。”

這次發(fā)掘結(jié)束后不久,張居中先生和郝本性所長(zhǎng)、裴明相先生及鄭州大學(xué)考古專(zhuān)業(yè)的宋予秦先生(現(xiàn)為北京大學(xué)博導(dǎo))一同攜帶賈湖骨笛來(lái)到北京,他們首先找到了蕭興華教授,蕭教授帶他們到中央民族樂(lè)團(tuán),笛子演奏家寧保生首先用斜吹的方法吹出了它的基本音階,這一結(jié)果使大家倍受鼓舞。1987年11月3 日,蕭興華先生約定黃翔鵬、童忠良及徐桃英、顧伯寶前往鄭州,并攜帶測(cè)音儀,由黃、童監(jiān)測(cè),蕭和徐吹奏,顧操機(jī)。首先對(duì)當(dāng)時(shí)出土的最完整的賈湖骨笛進(jìn)行了音序的測(cè)試,蕭興華和徐桃英分別用斜吹的方法吹奏了上行和下行的音序,又分別吹奏了河北民歌《小白菜》的曲調(diào),“相當(dāng)準(zhǔn)確的音高和堅(jiān)實(shí)而又嘹亮的音色,使人第一次聽(tīng)到了用8000年前使用的骨笛在今天發(fā)出的動(dòng)人樂(lè)聲”。

驚世神奇像鋼琴調(diào)音師一樣精準(zhǔn)

舞陽(yáng)名字很美,它得名于一條已成為“過(guò)去時(shí)”的河流舞水。現(xiàn)在舞陽(yáng)縣最大的看點(diǎn)是距舞陽(yáng)縣十幾公里的賈湖村。2006年1月7日上午,我們順著一條修得很好的柏油路,將車(chē)一直開(kāi)到賈湖遺址旁邊。村莊平常,但村西的賈湖水面有近五百畝,顯得靈性十足。遺址是一片空曠田地,上面長(zhǎng)滿手指粗細(xì)的小樹(shù)。旁邊有一簡(jiǎn)樸石碑,上有“國(guó)保”字樣,公布時(shí)間是2001年。

賈湖遺址擁有5.5萬(wàn)平方米的重點(diǎn)保護(hù)區(qū),7次發(fā)掘揭露面積僅為2700多平方米,但已出土珍貴文物近5000件,對(duì)研究中原地區(qū)新石器時(shí)代文化、稻作農(nóng)業(yè)起源、音樂(lè)起源、漢字起源、原始宗教與卜筮起源有著極大的考古價(jià)值。當(dāng)?shù)卣部吹搅速Z湖遺址潛在的經(jīng)濟(jì)和旅游價(jià)值。舞陽(yáng)縣委宣傳部長(zhǎng)張杰民向記者介紹了舞陽(yáng)縣開(kāi)出的條件誘人的“賈湖文化推介項(xiàng)目”:賈湖啤酒的生產(chǎn)項(xiàng)目、賈湖游區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、賈湖遺址展覽館及相關(guān)項(xiàng)目、世界管樂(lè)器博物館項(xiàng)目等等。張杰民說(shuō):《賈湖遺址保護(hù)總體規(guī)劃工作計(jì)劃》也被國(guó)家文物局批準(zhǔn)立項(xiàng),近期將全面實(shí)施。

千姿百態(tài)的音樂(lè)世界,無(wú)論樂(lè)音怎樣排列組合,總有一個(gè)在這秩序井然、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖澜缰衅鹬沽汗亲饔玫?ldquo;綱”,這便是由低而高的“音階”。音階的構(gòu)成雖然簡(jiǎn)單,但幾千年前的先民,面對(duì)大千世界的噪音混響,不斷加以模仿、選擇、淘汰、精煉,依靠自己的聽(tīng)覺(jué)、簡(jiǎn)陋的工具和并不簡(jiǎn)單的“技術(shù)”,確認(rèn)相互間的比例關(guān)系,并將這些樂(lè)音“裝”進(jìn)一件可以振動(dòng)發(fā)聲的管子里,使之物化、永遠(yuǎn)固定而又隨心所欲,“呼”之即來(lái),這個(gè)過(guò)程絕非易事!張居中教授曾說(shuō): “賈湖骨笛五孔、六孔、七孔、八孔骨笛,已具備了四聲、五聲、六聲和七聲音階,并出現(xiàn)了平均律和純律的萌芽。這一發(fā)現(xiàn)把我國(guó)七聲音階的歷史提到8000年前。”

賈湖骨笛有的在音孔旁,可以看到鉆孔前刻畫(huà)的等分符號(hào),說(shuō)明當(dāng)時(shí)的“工匠”在制作時(shí),已經(jīng)做過(guò)精確的計(jì)算和設(shè)定。更有趣的是,有些音孔旁還加打了用來(lái)調(diào)整音高的小孔。開(kāi)鑿音孔工藝的精細(xì)入微,令人難以置信。可見(jiàn),數(shù)千年前的骨笛制造者不但心中有“數(shù)”,而且是匠心獨(dú)具。據(jù)專(zhuān)家分析,優(yōu)秀的小提琴演奏家對(duì)音高的敏感度多在7個(gè)音分之上,最好的鋼琴調(diào)音師,他調(diào)音的音準(zhǔn)度可控制在兩個(gè)音分。居住在中原地區(qū)8000多年前的古人,在沒(méi)有任何調(diào)音儀器輔佐下,能制出任何音程都未超過(guò)5個(gè)音分差的骨笛來(lái),這已經(jīng)像專(zhuān)業(yè)鋼琴調(diào)音師一樣精準(zhǔn)了。

驚世淵源舞陽(yáng)骨笛是籌的祖先?

一說(shuō)“笛”,大家首先想到的是竹笛。牧童倒騎牛背、橫吹竹笛,是田園風(fēng)光里最清新的一筆。但是產(chǎn)生于遠(yuǎn)古時(shí)代的樂(lè)器,原材料必須是最容易拿到的。對(duì)于新石器時(shí)代的賈湖人來(lái)說(shuō),狩獵之余,拿起吃剩的骨管隨手琢磨琢磨變成一個(gè)樂(lè)器,如果這個(gè)樂(lè)器是一個(gè)可通天地鬼神的魔法器,那一定要找專(zhuān)人好好去做。賈湖骨笛成為中國(guó)最早的樂(lè)器便是情理之中的事情,賈湖骨笛本身也有一個(gè)不斷改良的過(guò)程。

進(jìn)入文字記載的歷史后,骨制品大為減少。自周代雅樂(lè)中用竹笛配器以來(lái),古人制笛就常用竹,但偶爾也采用其他材料,如銅、鐵、銀、瓷、玉等,但還有骨笛,晉代有猿骨笛,“吹之,其聲清圓,絕勝竹笛”。明代有鶴骨笛,有人稱贊它聲調(diào)悠揚(yáng)清越,好似鳳鳴鶴唳。聯(lián)系到賈湖骨笛吹奏民歌《小白菜》,令聽(tīng)眾為之動(dòng)容的場(chǎng)景,可見(jiàn)骨笛音色風(fēng)味自有獨(dú)到之處。

賈湖骨笛的形制和演奏方法,與中世紀(jì)流行的籌相似。這一點(diǎn)被一些專(zhuān)家所關(guān)注,也引發(fā)了我很大興趣。2005年12月底,我在開(kāi)封采訪大相國(guó)寺佛樂(lè)時(shí),86歲的隆江法師曾為我吹籌,老法師的吹奏方法是:籌離嘴巴一指遠(yuǎn),與嘴唇斜45度角。這正是骨笛兩種吹奏法之一的斜豎式吹奏法。

籌是一件特別讓人感到迷惑的樂(lè)器,它很古老,卻不見(jiàn)于音樂(lè)典籍。現(xiàn)保存于中原地區(qū),但吹法極特殊,現(xiàn)存的漢民族吹管樂(lè)器中沒(méi)有一件與其吹法相同。

第一首舞陽(yáng)骨笛樂(lè)曲《巫之舞》的曲作者之一、武漢音樂(lè)學(xué)院學(xué)者榮政在其文章中說(shuō),籌是1953年在開(kāi)封相國(guó)寺發(fā)現(xiàn)的,同時(shí)發(fā)現(xiàn)有秘譜一卷。寺中佛教音樂(lè)與秘譜世代傳襲,向上可追溯到唐宋,其樂(lè)器的記載是確實(shí)可靠的。從吹奏方法、發(fā)音原因、樂(lè)器構(gòu)造、外形特點(diǎn)等因素看,籌與骨笛兩者基本相同:發(fā)音原理相同,樂(lè)器構(gòu)造的外形(除音孔的數(shù)目外)幾乎一樣。按吹籌的方法吹骨笛完全可行。舞陽(yáng)骨笛的出土地和籌的現(xiàn)存地均在河南,榮先生作了一個(gè)假設(shè):籌與骨笛是否存在某種淵源關(guān)系?籌的特殊存在方式,是不是遠(yuǎn)古先民的樂(lè)器遺存,而又被后人忽視的一種特殊現(xiàn)象呢?而河南的音樂(lè)學(xué)家尼樹(shù)仁先生通過(guò)長(zhǎng)期艱苦的田野調(diào)查得到的結(jié)論是:籌在數(shù)千年間始終流傳于中原腹地的民間,它的始祖就是賈湖骨笛。長(zhǎng)期以來(lái),由于氣候環(huán)境的變化,人口的增長(zhǎng)、猛禽逐漸減少,制作樂(lè)器的原料“骨”只能用竹、木代替,形成現(xiàn)在的籌。

□記者盛夏文圖學(xué)術(shù)顧問(wèn)張國(guó)強(qiáng)

8000多年前的新石器時(shí)代,河南舞陽(yáng)賈湖畔林疏草茂,遍地水稻。居住在這里的先民們用丹頂鶴的肢骨制成了后來(lái)為考古學(xué)家稱為“中華第一笛”的舞陽(yáng)賈湖骨笛。賈湖骨笛的出土把中華文明由5000年上升到8000年。圖為今天的舞陽(yáng)賈湖。