-

沒有記錄!

白玉杯:素樸優(yōu)雅美天成 見證曹魏薄葬風(fēng)

2013/10/24 9:56:44 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

文物名稱:白玉杯

文物年代:曹魏

出土?xí)r間:1956年

出土地點(diǎn):澗西區(qū)曹魏正始八年墓

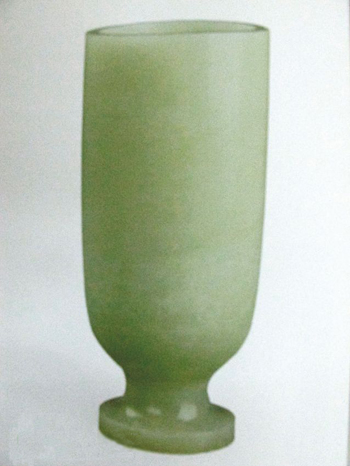

它,通體潔白溫潤,線條流暢優(yōu)美,素樸中透著優(yōu)雅。這就是在洛陽博物館珍寶館內(nèi)靜靜安放的“鎮(zhèn)館之寶”——白玉杯。它雖然沒有任何裝飾,卻給人天然之美的強(qiáng)烈感受,是曹魏時(shí)期玉器由等級化向世俗化轉(zhuǎn)變以及厚葬向薄葬轉(zhuǎn)變的重要見證。

玉質(zhì)上乘年代確切

1956年,蘇聯(lián)援建洛陽礦山機(jī)器廠項(xiàng)目在澗西搞基建時(shí),考古專家發(fā)掘了一座古代墓葬。隨著發(fā)掘工作的展開,墓道、前甬道、前堂、耳室、后甬道、后室逐一顯現(xiàn)。在墓葬前室,一個(gè)沾滿泥土的杯子引起考古人員的注意,當(dāng)考古人員將泥土清理干凈后,一件通體光亮的白玉杯吸引了眾人的眼球。

白玉杯高11.7厘米,口徑5.2厘米、底徑4厘米,背身呈直口筒狀,底部是圓盤狀矮足,大小類似于我們現(xiàn)在使用的小酒杯。整個(gè)玉杯光滑平整、線條流暢,沒有任何紋飾,但雕工精美,口沿、筒身、底部轉(zhuǎn)角處,無一不圓潤明晰。洛陽博物館副館長高西省說,杯子是用新疆上等和田白玉雕琢而成的,玉質(zhì)瑩潤細(xì)膩,雖歷經(jīng)千年卻毫無殘缺,是難得的精品。

除了白玉杯,隨葬物品中還有一件器物讓考古人員驚喜萬分,那就是雕刻有“正始八年八月”銘文的鐵幃帳鉤。正始八年即公元247年,以此可確定該墓葬為三國魏王曹芳時(shí)期的墓葬,這也是洛陽地區(qū)目前所見的唯一有確切紀(jì)年的曹魏墓葬。

實(shí)用器皿薄葬例證

中國古代玉文化歷史悠久,迄今為止出土了許多精美的玉器。但有一個(gè)時(shí)期的玉器出土量稀少,那就是三國曹魏時(shí)期。高西省說,這件白玉杯的出現(xiàn),對研究曹魏時(shí)期玉文化和喪葬文化提供了實(shí)物例證。

漢代厚葬之風(fēng)盛行,貴族陪葬的玉器數(shù)量眾多,被稱為“喪葬玉”。然而,這個(gè)貴族墓葬的“喪葬玉”卻僅是一件實(shí)用器皿白玉杯。

這是因?yàn)椴懿俑母餄h朝厚葬禮制,推行薄葬。高西省說,經(jīng)過漢末大動(dòng)亂及群雄混戰(zhàn),社會(huì)經(jīng)濟(jì)凋敝,統(tǒng)治集團(tuán)無力花費(fèi)巨資經(jīng)營喪事。另外,是怕陵墓被盜,自古至今,國家興衰交替,亡國之后,陵墓往往被盜挖,墓里放的財(cái)寶越多,越容易被盜,所以不如薄葬。沒有任何花紋與雕刻的白玉杯,就是曹魏時(shí)期推行薄葬的有力見證。

相關(guān)鏈接

隨葬品的演變

中國使用隨葬品的習(xí)俗在原始社會(huì)已經(jīng)出現(xiàn)。最早的隨葬品多是生活用品,如陶器等。人們認(rèn)為死者雖死猶生,死后還要像活人一樣生活,因此應(yīng)該帶去生活必需品。

后來,人們認(rèn)為要把死者供養(yǎng)起來,不讓他們勞作,隨葬品由生活必需品漸漸變成了奢侈品,如金銀玉器、布帛綢緞、書畫玩器、貨幣等,而平民則以竹木、陶土、布帛等材料制成模型隨葬。到了宋代,紙做的明器逐漸流行,如花圈、紙馬匹、紙房等。由于實(shí)物模型明器費(fèi)工、費(fèi)時(shí)、費(fèi)料,并且不比紙貨好看,所以現(xiàn)代農(nóng)村依然流行紙制明器。(記者 白云飛 通訊員 孫海巖 文/圖)