-

沒有記錄!

古代小學沒有寒暑假 老師可以處罰學生的家人

2014/9/2 17:34:17 點擊數: 【字體:大 中 小】

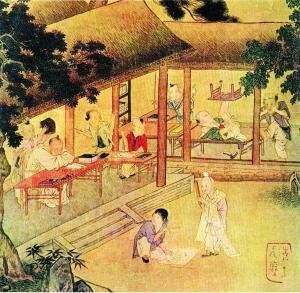

古人繪制的《村童鬧學圖》,調皮的孩子們趁著老師休息時搗亂 資料圖片

清代私塾照片 資料圖片

古代私塾老師使用的戒尺

今天是南京各所學校開學的日子,校園里又將響起瑯瑯書聲。秋季學期,學校還會迎來一大批新生,他們最好奇的,莫過于新學校會有什么與眾不同的傳統(tǒng)和規(guī)矩。

近日,夫子廟大成殿的工作人員告訴現代快報《發(fā)現》周刊記者,今年他們依然會為小學新生舉行“開筆破蒙”的入學典禮。“開筆破蒙”是古代給入學兒童舉行的一種禮儀,那么,除了這個禮儀,古人上學還有哪些規(guī)矩和講究呢?

現代快報記者 戎丹妍文/攝(除資料圖片外)

春秋時期開始“文化下鄉(xiāng)”

南京人自古愛學習,明朝初年就有2919所小學

在夫子廟大成殿,有一個專門介紹中國古代教育體制的展覽,工作人員張亮亮告訴記者,中國是世界上最早建立學校的國家之一,“校”和“庠”就是我國最早出現的教育機構。

我們現在稱呼的“小學”,在古代被歸于啟蒙教育,也叫“蒙學”,承擔蒙學的教育機構一般都是私塾。

私學從春秋時期就出現了,當時社會動蕩,官學衰微,一些文化官員就攜帶著文化典籍和禮樂器走向下層,這便是私學的開端。但到了宋元時期,官方也開始注重啟蒙教育,在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立了“社學”這一機構。

元代時期,政府規(guī)定以50家為一社,每社設立學校一所,農閑時就讓子弟入學讀書。到了明清時期,政府沿襲了這一制度,在各地建立社學,數目相當多。據統(tǒng)計,在明洪武年間,僅南京設置的小學數量就達2919所之多,其中南京上元、江寧兩縣,在每個坊廂都設有社學,而南京周邊,溧水縣有11所社學,句容縣在洪武到永樂年間也有16所社學。

除了社學,還有義學、村塾、族塾、坐館等啟蒙教育場所。其中義學有官辦也有民辦,一般是地方官員或鄉(xiāng)紳出資興辦,入學的都是貧困子弟,不用學費;村塾、族塾就是一個村或一個大家族舉辦的;坐館、教館則是有錢人家聘老師給自家孩子或親友孩子上學,《紅樓夢》里賈寶玉、薛蟠等人所上的學校就屬于坐館性質。

百姓有受教育的權利

八歲孩子如果不上學,老爸和大哥要受處罰

明朝對社學的入學年齡規(guī)定:“民間幼童十五以下者。”即15歲以下的孩子都可參加,入學時也不需要考試,招生數額也沒有限制,凡是愿意讀書的,都可以來參加。不過有些地區(qū)對兒童入學會采取強制性措施,如規(guī)定:“民間子弟八歲不就學者,罰其父兄。”而到清朝時,一般入學年齡為七八歲以上,十五歲以下。

張亮亮說,古代學生,除了剛入學時要舉行“開筆破蒙”禮儀外,上學后還要經常舉行各種其他禮儀。學生入學時,如果是進官方小學,會舉辦入學典禮。在大成殿內,就有一幅清代學生入學典禮圖。

正式上學后,每隔一段時間,還要舉行祭拜圣人的禮儀。從唐代開始,祭拜孔子和儒家圣人的習俗就被制度化了,為強化儒教地位,統(tǒng)治者提出停祭周公,改祭孔子,并將顏回、左丘明等22位儒家思想家列為先師,列入廟堂一同祭拜。

學生入學后要遵守各種學校規(guī)定。比如學校會設立“功過簿”,記錄學生的表現,其中明代教育家魏校在他的教育意見中就令學校設置“揚善簿”和“改過簿”:“生徒有好酒博弈、逸游驕縱者,切察其事,痛責深曉,錄之改過簿內。如不改,許送提調官懲治,毋得茍容……”

學生表現好的話也會得到獎賞。明代沈鯉主張:學生勤學、守規(guī)矩、有進益者,給免帖一紙,遇該責時,可以用免帖抵充一次。并且,如果學生勤學守規(guī)矩,還記錄在簿,就可積1分,積滿10分,則告訴東家,給紙筆犒賞一次。

古代小學生也要面臨各種考試,有月考、期中考、期末考。比如在明代,沈鯉就制定了這樣一份課程表,除了正常的授書、習字外,還有“每月朔望考試”,“每歲臘月望日總考”,就是說月初和月中都要考試,每年的十二月十五(望日)那天還要“年終考”。

古時候,學生不聽話,先生可以用戒尺打學生手心。在明代,一位叫黃佐的教育家就提出:“無故而逃學,一次罰誦書二百遍;二次,加撲撻,罰紙十張;三次,撻罰如前,仍罰其父兄。”老師不僅可以“撲撻”學生,甚至可以處罰學生的家人。

基本教材為“三百千千”

重文輕理,數學、音樂都被認為是副課

古代的學生,考試都考哪些內容呢?在大成殿內,記者看到了幾張古代的數學考題,里面有考代數的,還有考幾何的。比如其中有一題內容為:“圓外切六等邊形法,以半徑自乘三歸四因開方,得外切六等邊形之每一邊,以圖解之。”

張亮亮說,在古代,“禮、樂、射、御、書、數”這六藝也是必學的內容,只不過因為古代重文輕理,把仕途作為讀書人唯一出路,因此,數學、音樂等課程就顯得不重要了,除非是專門的技術人才才會鉆研,比如像御醫(yī)、宮廷樂師等才會專門去學,并且這些人才也都有專門的學習通道,他們從上學開始就只學習這方面知識。

不過在啟蒙教育中,最多的教學內容還是識字、作文,當時的識字教材普遍都是《三字經》《百家姓》《千字文》《千家詩》等,簡稱“三百千千”,這些都是識字的基本教材。

等識字教育進行了一段時間后,才開始教寫字。為什么寫字要晚一些呢?因為古代寫字是用毛筆,“小兒手小骨弱,難教以撥鐙法”。就是說小孩的骨頭太脆弱了,練毛筆字還沒什么勁,所以最初練字也都是練簡單筆畫的,通常用“上大人,丘乙己,化三千……”等字。

在識字、作文之余,學生還要適當學習經、史、歷、算等知識,兼習當朝律令以及冠、婚、喪、祭等禮儀。

除此之外,古代小學課堂也會教學生音樂、射擊等課程。比如明代魏校在擔任廣東提學副使期間,設置了一份課程表,里面就包括“教琴、習射、習樂歌詠”等內容。

放假模式五花八門

有的每個月放3天,有的到年末一次性休假

古代小學教育,也注重勞逸結合,因此也會有假期,但那時沒有寒暑假之說,假期也沒有今天多。

如明代的小學,每個月只有謁圣這天放假。而到了清代,每個學校根據自身要求會有不同的上學時間和放假規(guī)定,比如清代人唐鑒所辦的義學規(guī)定,每天5-7點到校,17-19點回家,每年自正月十五開學,一直上到臘月十日才散館,休假時間就只有每年的年末,不到一個月的時間;而有的學校則規(guī)定每天7-9點入學,15-17點回家,另外每個月仿照古人休沐之意,放假3天,此外不得擅自離校;還有學校規(guī)定,每日日出上學,日落放學,9-11點吃午飯,每年端陽初四、初五,中秋十四、十五,清明,七月半,十月朔各放假一天,平時概不放假。

就是說古代小學有的是平時休假,有的則是集中到年末一次性休完,中間除非有緊急情況才能請假,否則都視為曠課。

不過中國古代的小學課堂也不是那么嚴。清末,一位傳教士就這樣批評中國教育:“中國人對正規(guī)的學校規(guī)章制度的概念是很模糊的,教員可以經常缺席去做他自己的私事……同樣,學生在收割農忙季節(jié)常常被迫留在家里。準時上課也幾乎是不可能的,又沒有時鐘,上課、下課也沒有固定的時間。”

一直到清末引進西方的教學制度,這一現象才有所緩解。比如清末重臣張百熙主持制定了中國近代第一個學制“壬寅學制”,對小學、中學、大學的學制都進行詳細了修訂。

延伸閱讀

最早的學校源于養(yǎng)老機構

我國在夏商時期就出現了教育機構,“校”和“庠”就是夏商時期出現的教育結構,其中“校”是從馴養(yǎng)軍馬場所逐漸演化為教育機構的,而“庠”最初是官方設立的養(yǎng)老地點,同時也讓老人對年輕人進行道德教育,后來漸漸演化為教育機構。

古代把仕途作為讀書人的唯一出路,因此古代教育也一直是為朝廷選拔官員服務的,讀書人要想報效朝廷,必須到官方辦理的學校讀書才行。因此私人興辦的學校大多是為啟蒙教育服務,學生在讀完啟蒙教育課程后,就要經過選拔或考試進入官方學校讀書。比如漢代的中央官學太學、宮邸學、鴻都門學,學生從這里畢業(yè)后就可以得到一官半職。但這些官學都是給貴族子弟上的,地方上的讀書人則在地方官學郡國學校讀書,優(yōu)秀的人也可獲得被舉薦的機會。

從隋唐開始,出現了科舉制度,此時從中央到地方,也有各種學校,中央級別的有國子監(jiān)、太學等,地方則有儒學、專科學校、社學等,學生要想考科舉,必須到指定的地方學習一段時間,合格了才能參加科考。一般到國子監(jiān)這樣的中央學府上學,能考中進士的機會是最大的。

此外,在古代還有一種專門研究學問的教育機構,就是書院。書院最初是民間辦的,后來官方為了統(tǒng)治讀書人的思想,開始監(jiān)督和管理書院。