《說文解字》將暑解釋為熱,七月初的小暑節氣,表示炎熱的天氣開始了。民間有“小暑大暑,上蒸下煮”之說,這時的物候,首先就是“溫風至”,可見此時,暑熱天氣已讓人很不舒服。

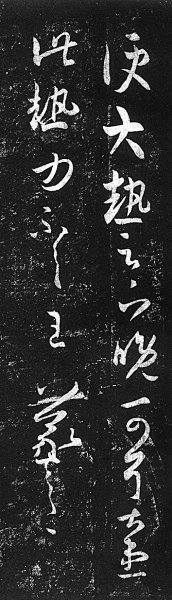

在《淳化閣帖》卷八中,有王羲之《大熱帖》:

便大熱,足下晚可耳。甚患此熱,力不一一。王羲之白。

此帖簡短,意思也比較直白:天氣就這樣熱起來了,您可以晚些做這件事(是服藥、拜會朋友還是其他什么事情,不可確知)。這樣的天氣太讓人難受了,以至于沒有力氣再詳盡寫些什么。

有江南生活經歷的人可能都會深有感觸,每年七月初,梅雨季節結束,一出太陽,天氣馬上炎熱難耐,是一年中最難熬的一段日子。王羲之生活在江南地區,所以帖中“便大熱”三字,與這樣的天氣特點很相符。《月令七十二候集解》中說:“熱之中分為大小,月初為小,月中為大,今則熱氣猶小也”——就是說小暑尚未“大熱”,但帖中說“晚可耳”,可見晚上還能稍涼快些,便于行動,故將此帖選作小暑節氣的代表。

在這樣炎熱的一天里,王羲之沒有心思在信中多寫點什么,不過運筆落墨,依舊精嚴微妙。許多年后,這張保存下來的小紙片,被摹寫鐫刻在木板上,又拓印裝裱成冊,人們珍若拱璧,悉心臨寫——此間又經過了多少個“甚患此熱”的夏日呢?

(作者:殷燕召)