-

沒有記錄!

崇實重商的永嘉學派

2014/3/31 10:59:04 點擊數: 【字體:大 中 小】

陳安金

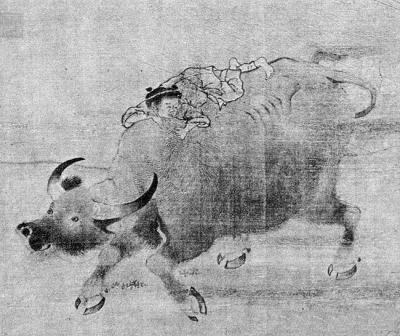

南宋·李唐《牧牛圖》

主講人:陳安金

時間:2013年12月

地點:溫州大學

東晉明帝太寧元年(323年),永寧、安固、橫陽、松陽四縣置永嘉郡,治所甌江南岸(今鹿城區地),郡轄境約相當于今溫州、麗水二市范圍。這是溫州州郡地方政權的初始設置。從永嘉郡的設置開始,“永嘉”一名,就成為今溫州區域的統稱,也就是永嘉學派名稱由來的淵源。

如果從思想文化角度看,南宋永嘉學派無疑是溫州傳統文化最杰出的代表。永嘉學派在歷史上是一個地域特征非常鮮明的學派,在宋、元文獻中,永嘉學派多次被論者與朱、陸之學相提并論,黃震就以朱熹、陸九淵、陳亮、陳傅良為南宋學術的四大家,而葉適“混然于四者之間”,(《日抄·讀葉水心文集》),其中陳傅良、葉適都是永嘉學派的成員。

北宋中后期:制度轉型誘發知識流動

據岡元司《宋代溫州的進士合格者數》表,北宋共開科81榜,北宋元豐八年以前67科中,只有11榜有溫州進士,其中除了慶歷六年、治平二年榜為2人,元豐乙丑榜3人外,其余各榜均僅1人而已。很明顯,如果沒有發生一次巨大的制度變遷和社會變遷,溫州在科舉方面的相對劣勢恐怕永遠沒有改變的希望。

北宋元豐年間(1078-1085)溫州人周行己、許景衡等九人在中原汴京太學學習,研究“伊洛之學”,史稱“元豐九先生”。長期以來,“元豐九先生”的出現被視為溫州區域文化發展的重要標志。而這又與這一時期太學法改革有密切關系。

從全國看,元豐太學改革無論在思路還是舉措上,都與熙寧太學法改革一脈相承。但對溫州這樣一個歷來解額寡少、遠離京師的區域而言,元豐太學法改革帶來了歷史性的突破。太學員額是北宋歷次太學改革的重要內容,總的趨勢就是“增廣生員、益置太學”。宋初,太學是國子監的附屬機構,并未定立員額。皇祐三年,初定太學員額。此后累有增置,到神宗熙寧元年僅有300員,仍然遠寡于國子監600人。而元豐二年的改革卻把太學員額猛烈擴大到2400員,在生員猛烈擴大的同時,朝廷為了將生員穩定在太學中,亦采取了大量增加解額的利誘辦法。能夠進入太學就意味著獲得了發解的優先權。

到了崇寧元年蔡京當政期間,又推出了州縣學三舍法改革,三舍法進一步拓寬溫州士子的仕進之路。三舍法下的貢士在太學(辟雍)每年都可以參加歲試,外舍3000人與內舍、上舍800人共取374名,其中47人兩優釋褐,140人直赴殿試,190人補內舍,也就是說每年有187人是肯定得官的,而以三年計,則是561人。貢士在太學三試不中,遭太學退送者,許其更展一試,特給假,給假許不限次數。三舍法下的貢士得官的概率較到省舉人是大大增加了。三舍法實實在在地提高了溫州士子的入仕概率。

同時,王十朋對溫州文化在南北宋之間的發展情況做出這樣的總結:“永嘉自元祐以來,士風浸盛,淵源自得之學,胸臆不蹈襲之文,儒先數公,著述具存,不怪不迂,詞醇味長,鄉令及門孔氏,未必游、夏徒也。涵養停蓄,波瀾日肆,建炎紹興間,異才輩出,往往甲于江南。”

王十朋揭示的是:在南北宋之際,當以開封、洛陽為基地的北方文化中心遭到破壞后,溫州卻出現了一次文化上的飛躍。造成這種飛躍的必要條件,首先是社會流動。而社會流動在北宋的條件下,意味著空間的流動,即由文化邊緣地帶向中心流動。元豐太學法的改革,撬動了長期以來阻擋流動的閘門。

從溫州的個案看,除了高官顯貴外,文學和思想界的名流也是太學生們追捧的偶像,主要是程頤。溫州游學者中的一部分精英接觸到了當時剛剛嶄露頭角的程學。后來的發展證明,這一接觸對消解溫州擺脫邊緣命運的第三重障礙——“文化”(知識)起到了至關重要的作用。在這批先驅者中,比較著名的是周行己、劉安節、劉安上、許景衡四人。

另一方面,地理障礙也得到解決。溫州與開封遙遠的地理隔絕在女真人雷霆般的突擊中土崩瓦解。倉皇南渡的趙構小朝廷在幾經反復之后,最后以臨安為行在,順帶著解決了溫州在地理上邊緣的尷尬,從“僻遠下州”一躍而為“次輔郡”。

太學法打破了身份限制;隨著宋室南遷地理的限制亦隨之打破;而程學又逐漸在高宗朝成為顯學,它也使得溫州在文化上落后的局面有了根本改變。可以預見,南宋科場對溫州士子而言將是一條坦途。

據岡元司《宋代溫州的進士合格者數》表,元豐八年迄北宋滅亡,溫州士子登第的記錄才一直延續到南宋滅亡。元豐八年之后14科中,每科都有溫州士子登第,且沒有一科登第人數少于3人;而進入南宋之后,沒有一科登第人數少于10人。

在進士質量方面,乾道以前溫州士子“魁南宮者四”,即省元四人次,“冠大廷者再”指的是紹興二十七年狀元王十朋、隆興元年狀元木待問。乾道八年以后,又出現了兩個狀元:嘉定四年(1211年)趙建大、嘉熙二年(1238)周坦,省元則還有錢易直、周端朝。合計狀元4人次、省元6人次。此外,南宋溫州還涌現了一批包括陳傅良、葉適、陳棅、陳宜中等的高科進士。

可是,在社會資本急遽積累的同時,文化資本的積累與更新卻落后了。自建炎四年許景衡去世,到孝宗乾道年間這近五十年間,程學各支派都推出了自己的代表人物如呂祖謙、朱熹、張栻等。在這樣的情勢下,如果溫州不能夠推出一個在文化上富有創造力和號召力的學者,那么溫州自北宋元豐年間以來文化資本與社會資本的良好互動就將終結,而整個溫州區域文化將面臨沒落的命運。

歷史將這個任務賦予了下一代人:薛季宣、鄭伯熊、陳傅良。

薛季宣和制度新學的開創

薛季宣(1134-1173)在永嘉學派的發展歷程中,起承上啟下的作用。他在繼承原有的永嘉程學一脈的基礎上,開創了有區域特色的新傳統——“制度新學”。盡管在薛季宣那里,程學與制度新學是并無沖突的,但是卻為永嘉學派思想的集大成者葉適,指明了與程學分道揚鑣的方向。

薛季宣首先集中精力于具體的“制度新學”研究,其次則是在學理上標舉了對“謀”的高度重視。薛季宣認為:“某聞國之安危,存乎相,相之失得,存乎謀。有一定之謀,天下無可為之事。謀不素定,而事能克濟,道能有行,功業著于一時,聲名流于百世者,唐虞而下,未之前聞。”薛季宣把謀提高到“有一定之謀,天下無可為之事”的程度,是有著特殊的時代背景和深刻的思想背景的,具體地說,薛季宣是在批評南宋在宋、金對峙中缺乏長遠規劃。薛季宣對“謀”的高度重視已經超越了一般意義的政論,提高到了對儒學傳統進行再思考的層面。他說:“《大學》之書曰:欲治其國者,必先齊其家,欲齊其家者,先修其身,此言為天下者,必自一定之謀始,君子正心誠意,而加于天下國家者,必自一定之謀始。”

在薛季宣看來,“謀”是正心、誠意與治國平天下的橋梁。從“內圣”開出“外王”,謀是關鍵的中介。既然薛季宣已經肯定了正心誠意治國平天下的一貫性,那么已經“正心誠意”的君子,其動機自然已經純正,而介于內圣與外王之間的“謀”實際上已不是動機層面的問題,而屬于“合乎義的利”。

因此,“一定之謀”不是單純功利主義性質的,它是連接道學與“制度新學”的一個中介,“一定之謀”的提出是永嘉學派貫通內圣外王的首次努力。當然,這個提法是相當模糊的,它只是大概地勾勒一個輪廓,指出內圣是不能直接開出外王的,在內圣與外王之間必須有一創造性轉化的中介,由此可以推論“制度新學”是有其獨立意義的。

薛季宣的學術體系非常龐大,葉適用“制度新學”這個術語來指稱。

根據“有用”“實能附之世用”的標準,以南宋的政治經濟形勢論,兵制、輿地之學自然是最有用的。薛季宣比較著名的工作就是整理《八陣圖》《司馬法》,《九州圖志》;其次則是史學,如《十國紀年通譜》;再次則是從經學還原三代法度,古為今用,這方面他的著述有:《書古文訓》十六卷,現存有通志堂經解本,《古文周易》《周禮釋疑》《春秋經解》《論語少學》《論語直解》等,除《書古文訓》外各書皆佚而不傳。雖然在某些具體觀點上朱熹與薛季宣有一致的地方,但他對薛季宣的學術有一個總體的衡定,即“瑣細”。上文所引的朱熹稱贊薛季宣“用功纖密”,在特定的語境下,其實是貶詞。

薛季宣對古代名物、輿地、制度的考證,不是好古之迂,而是為了有用于當世。可以說,這就是薛氏之學的“大綱”,而這個大綱恰是朱熹所不能認同的。

朱熹批評薛季宣“細碎”,是一個歷史性意義的信號,它標志了理學正統察覺到了程學的永嘉一支在學術旨趣上歧路旁出的苗頭,更標志著永嘉學派作為一個獨立的學派開始露出崢嶸頭角。我們可以這樣說,薛季宣是程學溫州一脈的終結者,又是永嘉學派的奠基人。

陳傅良與永嘉學派科舉之維的張揚

對于永嘉學派來說,年僅四十歲的薛季宣在乾道九年的去世是個意外。不難想象,如果他再活二十年,南宋思想界或許有一個截然不同的格局。相比之下,永嘉學派的主要對話者——朱熹,長薛季宣四歲,幼鄭伯熊六歲,慶元五年逝世時享年七十一歲。骨干人物的早逝,使得永嘉學派在乾道、淳熙年間走到了一個轉折點。作為薛季宣公認的門人,陳傅良(1137—1203)只比老師小三歲,比鄭伯熊小十三歲。也就是說,陳傅良和薛季宣是一代人,可是薛氏的早逝,使他不得不扛起繼承永嘉學派的大旗。

在南宋科場,除了自身的實力外,一個舉子成功的可能性有多大,兩個方面是至關重要的。第一是準確把握“主司”的好惡。第二是科目設置與考試的內容,陳傅良、葉適、陳亮的詩、賦、經義、策、論都在南宋風靡一時。永嘉學派曾經代表了主司的趨向。陳傅良年輕的時候曾在家鄉研習、講授科舉時文,并獲得了很高的聲望。這為后來永嘉學派的知名度打下了基礎。陳傅良在詩賦科的影響,重要體現在“永嘉文體”上。重要的是,對陳傅良的《春秋》時文,朱熹指出其實質是宣揚功利思想:只知有利害,不知有義理。而這樣的“只知有利害,不知有義理”的《春秋》時文卻在科場里十分流行,朱熹又說:今之做《春秋》義,都是一般巧說,專是計較利害,將圣人之經做成一個權變之書。朱熹的批評讓我們想起了哲學史上對永嘉學派的評價中使用頻率最高的一個詞——“功利主義”,由朱熹的上述批評可以推論,永嘉學派在利用科舉傳播他們的思想。

從永嘉學派的發展過程看,“早期陳傅良”和“思想定型后的陳傅良”是辯證地統一在一起的:一方面,時文為陳傅良確立了聲望,這吸引了青年士子去閱讀他的作品,進而幫助了永嘉學派思想的傳播。另一方面,對科舉的過分依賴,也使陳傅良作為一個有創造性的思想者的面目反而模糊了。

不過,在陳傅良《春秋》時文為代表的著作中傳播的“功利主義”思想傾向,只是永嘉學派理論發展中的一個階段。永嘉學派在理論上真正的集大成者,應該是葉適。葉適在思想上成熟起來的時候,朱子學已經開始顯露出獨霸的勢頭,這向葉適和永嘉學派提出了嚴峻的挑戰。

葉適:理論上真正的集大成者

葉適(1150-1223)字正則,號水心。著有《水心文集》《水心別集》《習學記言序目》。

從薛季宣到陳傅良,永嘉學派的創新集中在建構一個獨立于“天理”的“制度新學”。但到了葉適時代,永嘉學派已經遇到了兩個理論難題。第一,必須為永嘉學的事功經世做一合法性的證明,使之符合儒家道統而不致被目為異端;第二,進一步發揮、提升趨利避害式的“功利”觀念,使之由“常識”蛻變成為“思想”,這樣就需要做一本體論的證明。那么,葉適是如何解決這一矛盾的呢?

在“經制之學”的層面上,葉適試圖解決第一個問題:能為永嘉學事功提供合法性證明的“道統”到底如何。他試圖通過對“道統”進行再解釋,賦予永嘉學派的事功一個全新的理論基礎,使得永嘉學在儒家內部能夠找到自己的位置。他提出,儒家的道是“內外交相成之道”,他的努力是卓有成效的。葉適所謂“內外交相成之道”,就是說:在儒者的事業中,內圣之學與外王之學是始終交織在一起,是互為對待的,內圣并不絕對的高于、先于外王之學,內圣如果不結合外王的事功就是鑿空之學,未得落實。這一點突出表現在他對“克己復禮”的解釋上,葉適所理解的“克己復禮”是孔子的“一貫之道”,主觀上努力“克己”,客觀上用禮儀加以約束,是謂“內外交相成之道”,道學的失誤就是破壞了這一“交相成”的平衡。

前面曾經指出,薛季宣提出“欲治其國者,必先齊其家,欲齊其家者,先修其身,此言為天下者,必自一定之謀始,君子正心誠意,而加于天下國家者,必自一定之謀始。”從而在內圣向外王轉化的樞紐設置了一個“一定之謀”,葉適繼承了這一思路,并以《尚書·洪范》中的“皇極”標舉之。

具體說來,葉適的皇極觀包含了以下三重內容。一是作為社會本體之皇極,二是建皇極,三是“識其所以建”,在這三個層面中,道是不可見、無以言的隱匿性存在;皇極、大學、中庸合而見道,是可名之道的具體體現;而萬事萬物皆能合于此道體,緣名考實,即事達義。從歷史發展的脈絡和文物典章的積累而言,皇極是明道證物的樞紐,是社會歷史觀的核心,具有形而上本體的意義。這樣,就把薛、陳以來永嘉學重視名物度數考證、注意制度淵源和史學的學術特點整合到了儒家的“內圣-外王”的道統架構之中。

一方面葉適要以歷史為對象,從歷史的綿延中發現歷史的走向,另一方面,葉適在認識論上,盡管高度重視耳目之知、聞見之知,但在他的皇極體系中仍然保留了《大學》《中庸》的位置,汲汲于追求“中和”“養誠”。經過這樣的改造,薛季宣開出的貫通內圣外王的永嘉學傳統得到了經典的支持,這無疑有益于思想的傳播。可是,這樣的改造使得永嘉學派在思想創新上的生氣逐漸地弱化了,具體到葉適本人,就是“其說不能自白”。

也許,我們可以這樣批評葉適:他汲汲于在儒家道統內部尋找自己的定位,結果削足適履,使自己的思想缺乏獨創性。然而這種批評對南宋時代的思想家是不公平的。因為此中癥結就在于,程朱道學的成立是建筑在吸收天臺、華嚴、禪等外來文化因素的基礎上的,永嘉學派要超越程朱道學,必須獲得更新鮮的文化血液方有可能。但歷史現實是,直到晚明才有新的文化因素傳入,要求四百年前的葉適超越道學是不現實的。

對崇實重商的反思

永嘉之學由于與傳統儒學的思想殊異又被世人稱為“事功之學”或“功利之學”,因此,歷來學者研究的重點多集中于“事功”或“功利”兩字,今人對永嘉之學的興趣亦往往在“事功”或“功利”兩字,因此,筆者覺得也有必要認真廓清籠罩于永嘉事功之學上的認識迷霧,對永嘉學派崇實重商思想進行一番反思。

永嘉之學的根本是“經世致用”,其意在于研究“經義”和“經制”,目的在于“治事”,因此,它不做空洞的玄學討論,不發迂闊的議論,提倡“講實事、究實理、求實效、謀實功”。這種崇實精神反映在今天的溫州人身上乃是埋頭苦干、發展經濟、改善民生,而不大關切外界的看法和評論;這種崇實精神使“溫州模式”在“姓資姓社”的論爭中一直自強不息,一往無前。

然而這種崇實精神在一些人中往往走了樣,總是表現為以“自我”為中心的實惠實利,世俗化傾向嚴重,責任意識淡薄。此外,由于過分講實效,相當一部分人處事過于靈活,甚至投機鉆營,專鉆政策的空子,而這有可能與市場經濟體制和現代化社會的理性化與規范化要求相沖突。市場經濟體制的效率來自于良好的市場秩序,而保持良好的市場秩序則需要社會成員在市場互動過程中,遵從和維護市場規范。因此,傳統的崇實觀念必須實現三個轉化,即從小我到大我的轉化,從個人實惠到社會效益的轉化,從短期利益到長遠利益的轉化。進一步強化誠實守信、合法經營、勤勞致富和現代契約意識,強化國家責任意識和公眾責任意識,強化社會公德意識和就業道德意識,爭做文明公民。

同時,永嘉學講求事功,反對傳統的重農輕商政策,主張工商業并重并給工商業者以一定的自由發展機會,重利而取之有道,契合了商品經濟發展的要求。正是受這種重視工商業發展的精神的影響,南宋以來溫州一直便是商賈集居的地方。溫州傳統文化這種“通商惠工”的精神孕育出溫州人一種近乎天然的商品意識,善于發現商機、捕捉商機,并成為溫州模式商業特點的基礎。溫州模式可以說完全是建立在商業基礎上發展起來的經濟發展模式。

但是,這種傳統的商業精神,還只是比較狹窄的小商品意識,小生產觀念,往往是企業多,但低、小、雜、散。市場經濟發展到今天,正處于轉型升級的關鍵期、新一輪區域競爭的關鍵期、提升整體形象的關鍵期。傳統文化的“小商業”意識必須突破,要學會從世界的視角來看自己,從世界性競爭的角度審視自己,培植開放的心胸、國際化的頭腦和全球化的經營理念,把自己融入世界經濟大潮中去競爭、合作、發展。

(陳安金,1965年出生,畢業于浙江大學哲學系,博士學位,哲學教授。現任溫州大學黨委委員、研究生部主任。系浙江省哲學學會常務理事、浙江省馬克思主義學會常務理事、浙江省重點創新團隊——文化視野下的世界溫州人研究團隊帶頭人。)(原標題:崇實重商的永嘉學派)