-

沒有記錄!

從數字化到智慧化 智慧博物館呼之欲出

2014/10/30 16:26:29 點擊數: 【字體:大 中 小】

博物館是社會歷史文化的重要載體,是理解過去,思考當下,啟示未來的重要公共文化場所。目前,我國已有博物館4165家,館藏文物約3505萬件,每年舉辦展覽約2萬項,接待觀眾人數達6億人次,已成為海內外游客領略中華文化的重要窗口,也是社會公眾教育、科學研究、休閑娛樂的重要場所。在信息技術革命的帶動下,物聯網、云計算、大數據和移動通訊技術興起與發展,一種以物、人、數據動態雙向多元傳播為核心的智慧博物館呼之欲出。

當你走進博物館,面對的不是一個個冰冷的櫥窗,而是通過數字化虛擬出來的古代世界,櫥窗里的文物擺放在它千百年前所在的位置,甚至可以看到古人在你身邊徜徉,你可以在這樣的場景中拍照,從他們口中聽到曾經發生的故事……這或許只是未來智慧博物館中某一角落的縮影,當博物館智慧化的大門向你敞開時,任何期望了解古代文明的方式,或許都可在我們熟悉的博物館中變為現實。

博物館數字化 帶來革命性變化

智慧博物館是近年來在數字博物館的基礎上發展起來的概念。傳統實體博物館因觀念、技術、場地、展陳能力限制,以及出于對文物保護的考慮,所展示的文物信息量往往不足,大量藏品沒有展出機會,而且在時間、空間、展示形式上也受到諸多局限,制約了博物館社會教育和文化傳播的功能。為此,數字博物館應運而生。

數字博物館為傳統實體博物館帶來了革命:將實體的文物以數字化的形式展示給觀眾,借助多媒體、虛擬現實等方式在實體博物館內搭建數字展廳,以實現傳統展覽不具備的展示功能;依托互聯網,搭建網上虛擬博物館,實現藏品在線展示。目前,國內許多博物館均在努力開拓數字化管理、展示的平臺。

然而,數字博物館建設目前存在諸多問題,數字化建設千篇一律,甚至濫用聲光電技術;虛擬博物館內容空洞、信息匱乏;信息單向傳遞導致的時效性、真實性、交互性和現場體驗感不強,觀眾反饋差;博物館之間信息交流差,系統不兼容,形成一個個信息孤島。記者曾在某博物館發現,數字展廳觀眾寥寥無幾,播放展覽背景的多媒體影片少有觀眾看完,大廳自動導覽機幾乎無人問津……同時,觀眾普遍反映數字展示平臺不夠醒目,內容較為簡單空泛,影片時長控制不合理,不考慮觀眾切身感受等諸多問題。

智慧博物館針對數字博物館技術主導的誤區,注重以需求為驅動,重新梳理和構建博物館各要素,提供“物、人、數據”三者之間的雙向多元信息交互通道,借助物聯網、云計算、大數據,實現以人為中心的信息傳遞模式,從而實現博物館服務、保護和管理的智能化自適應控制與優化。

目前,智慧博物館建設處于起步階段,博物館距離實現智慧化還任重道遠,然而國內眾多博物館結合自身特征,不斷做出有益的嘗試,無疑推進博物館從數字化向智慧化的轉型升級。

智慧服務 以公眾需求為核心

以公眾服務需求為核心,用多維展示互動形式,實現公眾與博物館藏品的高度交互,為公眾提供無處不在的服務,是智慧服務的內涵。

目前,國內諸多博物館在如何利用現代技術為公眾提供最佳的展示效果方面,做了許多有益嘗試。今年9月,敦煌莫高窟推出了全球首部展現文化遺產的3D球幕影片《夢幻佛宮》,運用國際領先的數字球幕技術,6臺超高清投影儀同時播放,在球幕影廳實現了分辨率高達7680×4320的逼真虛擬洞窟效果,讓人仿佛置身窟中,盡情感受千年壁畫的絢爛和輝煌。

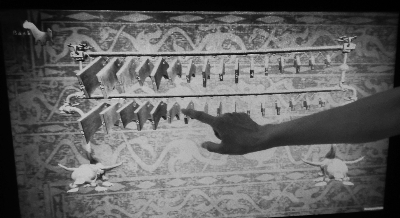

一些博物館嘗試將本館特色與數字技術相結合,打造獨具特色的數字展示方式。湖北省博物館多媒體小組于淼告訴記者,該館對鎮館之寶——曾侯乙編鐘及其他7件樂器進行高精度文物模型復原,對文物復原件及部分原件進行真實錄音,并且統籌在一個平臺上,通過觸控屏進行操作。這套“3D古樂器演奏系統”使眾多游客能夠以手指敲擊或者彈奏的方式對“樂器”進行自由演奏,并且不會對文物造成傷害。“這套系統使游客在虛擬場景下‘觸摸’并演奏古代樂器,在互動的基礎上使觀眾感受古代文明發出的韻律。”于淼告訴記者。

充分利用手機、平板電腦等移動設備,實現博物館展示與體驗、教育與研究、分享與傳播功能,是智慧博物館的重要特征。故宮博物院推出的“3D故宮”iPad應用軟件,就可以通過虛擬的主人公的視角游覽故宮,系統還帶有每個景點的語音講解,可以使用戶將有趣的歷史知識與全景式故宮圖像結合起來,使觀眾足不出戶領略故宮的魅力。

智慧保護 文物保護應防患未然

智慧保護的理念要求在智能感知技術和無損檢測技術的基礎上,對博物館藏品的健康狀況和影響因素進行定量監控分析,在文物損壞前掌握其各項特征,實現文物的預防性保護,并形成一套完整的“監測—評估—預警—調控”預防性保護流程。對此,許多博物館也已做出一定成果。

“文物修復具有不可逆轉性,湖北省博物館正在嘗試在計算機上對文物進行3D虛擬復原,并在此基礎上進行虛擬修復。目前,已有100余件文物進行虛擬復原。”于淼告訴記者。

此外,許多博物館對文物保護如何從“搶救性”向“預防性”轉變,做出了積極嘗試。上海博物館文物保護與考古科學實驗室對200多種藏展材料進行測試,運用標準化方法,繪制出“藏展材料適用性等級表”。成都金沙遺址博物館則開展了文物保存環境監測系統建設一期工程,即在展廳布設環境因素傳感系統,建立全國館藏文物保存環境監測平臺,對包括大氣溫濕度、土壤溫濕度、二氧化碳、光照紫外線、有機揮發物等進行監測和相應的調控設施,系統實現自動預警功能,能夠及時、迅速地解讀數據,實現自動化分析等。

智慧管理 應對龐雜數字信息

面對數量龐大的藏品及藏品記錄、每天多則數以萬計的觀眾,如何以智能控制技術為支撐,優化博物館管理模式和工作機制,為博物館決策提供支持,是智慧管理的重要要求。

據南京博物院院長龔良介紹,南京博物院已將RFID(無線射頻識別技術)應用于文物管理,對每件文物進行藏品檔案文字錄入、圖片資料掃描和數碼照片處理、攝像數字化處理,為每件文物建立唯一的身份憑證,并將RFID標簽與文物藏品數據庫相結合,使管理人員便于完成文物藏品管理、查詢、統計報表方面的工作。同時,南京博物院還將RFID技術應用于庫房文物管理,在文物入庫前預先錄入電子標簽,此后文物進出庫房,系統會進行自動掃描,并將掃描信息錄入計算機,為文物管理提供有效的管理依據和手段。