-

沒有記錄!

地名里的吳文化記憶

2015/3/25 15:04:34 點擊數: 【字體:大 中 小】

“八十多歲的老人,一提起雙塔,總是會想起在雙塔弄的生活場景,那里有一條蜿蜒的小河,小河邊,有坐在竹椅上等他放學回家的外婆……”在蘇州市政協文史委主任葉正亭的記憶里,一位早年生活在蘇州,之后遷居北京的朋友讓他印象深刻。“生活在一個地方,人們總會記得自己住在哪一條小巷、小巷的由來,這些地名像烙印一樣刻在人的心靈深處。如果他再次回到這里,連個地名都找不到了,該有多失望。”

蘇州是我國首批24個歷史文化名城之一,然而,當傳統遇上現代,有一些古老的地名退出了歷史的舞臺。蘇州市2011年地名普查數據顯示,蘇州市范圍內,共有4633個歷史地名雖記錄在冊,卻已不再使用。

“道路拓寬了、村落消失了,但地名不能就此消亡,待到葉落歸根時,還能找到回家的路。”蘇州市文保專家徐剛毅對老地名情有獨鐘,“地名是歷史文化教育最直接的老師,也是保護歷史文化的最后一道‘屏障’!”

老地名,蘊藏著吳文化的風雅

“龍虎傳臚唱,太和曉日墩。國朝經百載,春榜得三元。”在蘇州,每一個老地名背后都有一段動人的故事,“三元坊”就是其中之一。

清乾隆四十六年(1781),蘇州人錢棨在鄉試、會試、殿試連中“三元”,成為清朝開國以來第一個連中“三元”的人。蘇州的官員和百姓特地在府學之東用花崗巖筑起雄偉壯麗的牌坊,稱“三元坊”。如今,盡管三元坊已不復存在,但因為地名,這段歷史仍然保留到了今天。

在蘇州,有些地名是根據歷史人物命名的,比如以官銜、榮譽命名的文丞相弄、周武狀元弄;有些以民間傳說來命名,比如“十全街”,原名“十泉街”,《滄浪十八景圖詠》中記載:“相傳淳熙年間,江南大旱,里人造井于此,竟得十眼,涓涓然、晶晶然,冬暖夏涼,不溢不竭,于是眾人喜而旱魃去。街因泉興,泉因街名,十泉街之名自此遠播矣。”而類似腌豬河頭、韭菜弄、螺絲浜這些讓人忍俊不禁的地名,幾乎都與老百姓的生活息息相關。

“老地名不單單是代表著一處方位,它的背后還有著眾多的歌謠、故事、典故,更是一座城市歷史文化的載體。”葉正亭說,蘇州的老地名體現的是吳文化的風雅。

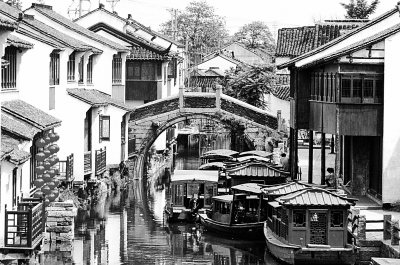

蘇州入圍首批十個“全國歷史文化街區”的平江路,不僅以其“人家盡枕河”的江南風情吸引了世界各地的游客,也因詩情畫意的老地名吸引文人墨客的情思。住在平江路上的蘇州大學老師孫寧華對這里的每一條小巷如數家珍,中文專業畢業的她對這些美麗而古老的名字總是充滿了詩意的想象:“丁香巷”里是否曾經走過那丁香般的姑娘?“菉葭巷”里有沒有《詩經·蒹葭》里那位在水一方的伊人?“大柳枝巷”“小柳枝巷”,到底是因為巷內有婀娜的柳樹,還是有著哪個婀娜身姿的柳姑娘呢,最好是都有吧,否則,怎么會有個陶伺郎在那里種幾棵相思紅豆呢?

“更改地名,不是改幾個字那么簡單”

“在蘇州姑胥橋以東,如今的道前街,原本是由衛前街、府前街、道前街三段組成,這是清朝之前三個大官府衙門所在地。1980年拓寬之后,便統稱為道前街,衛前街、府前街便消失了。”談及蘇州地名,徐剛毅有些心痛,明代的蘇州府治就在這條路上,現在沒了“府前”這個地名,就很難勾起人們對其背后蘊含的文化和歷史的興趣,再過數年,就再無人記得那些歷史。

“當然,這也是無奈之舉,三條街加起來也就1公里左右,分成三段不利于管理和記憶。”徐剛毅坦言,“道前街”是蘇州古城區地名生存狀況的一個代表。“伴隨現代化的進程,部分地名的消失在所難免。”

從1992年至2002年,十年間,蘇州城區共消亡115處老地名,大多是因為城市道路的拓寬、街坊改造等工程。在干將路的擴建過程中,沿線就消失了多貴橋巷、鷹揚巷、雙成巷等20多個老地名。

在蘇州與新加坡共建的工業園區湖西片區,東西向的道路為“蘇×路”、南北向則為“星×街”,不僅辨識度低,還缺乏與本土文化的融合,原本的地名也因此消失。好在后期建成的湖東片區已經開始將地名與當地文化相結合。方洲路,因為原址是“方前村”和“南洲村”,路名由此組合而成,頗有味道。瓊姬墩是個古跡,當地人說那是吳王夫差女兒的墓,也有人說那是張士誠女兒的墓,于是就把附近那條路命名為“瓊姬墩路”。

“更改地名,不是改幾個字那么簡單,背后牽扯著眾多的考慮因素。”蘇州市民政局區劃地名處處長莫俊洪給記者舉了個例子,地名辦一直希望把“南浩街”和“北浩弄”恢復為“南濠街”和“北濠弄”,但這兩個區域內商業發達,一旦改名,就得更改營業執照、身份證等,還會涉及公司專利認證的更改,需要投入較大的社會成本。

登記造冊,930個地名有了新“戶口”

2014年1月,《蘇州市區第一批吳文化地名保護名錄》(以下簡稱《名錄》)正式公布。首批名錄共收錄地名930條,其中自然地理實體地名201條、行政區域地名226條、道路地名303條、紀念地和旅游地地名200條。

“地名納入《名錄》,就像是進了保險箱,原則上不會去改動。如果要改動,也會嚴格控制,申報后要經過專家、居民等多輪論證。”莫俊洪告訴記者,首批《名錄》已編撰成冊,將于近期出版,全書約80萬字,并配有各類地名圖片近300張,詳細介紹了每個地名的由來等歷史。

《名錄》的制作只是蘇州保護地名的一個縮影。早在2009年,蘇州就頒布了《蘇州市地名管理條例》,對地名管理機構設置、地名命名更名原則進行了明確,使蘇州開展地名文化建設,保護、傳承、弘揚吳文化地名實現了有法可依。

“目前,蘇州的地名保護工作還處于收集和管理階段。2005年,蘇州出版了新版《蘇州市地名錄》,收錄各類地名10800多條,其中含消亡地名近1200條。”莫俊洪介紹,蘇州還制定了“地名專家咨詢制度”,組建了蘇州市地名專家咨詢組;完善“地名命名、更名論證聽證制度”,凡屬重大地名的,在命名、更名前,均予以公示,并組織論證或者聽證。

“與此同時,蘇州正通過提前‘介入’的方法控制和指導地名的編制。目前,我們已完成相城區漕湖產業園等地區的地名規劃編制工作。其中,僅太湖新城就完成了98條道路、63座橋梁、5條河道等方案設計。這些地名規劃與區域歷史文化和開發區域功能相結合,一定程度上起到了傳承和保護地名文化的作用”,莫俊洪告訴記者,“伴隨著《名錄》的出版,我們正會同文化、旅游、交通等部門,選擇合適的位置和形式,對地名進行‘樹碑立傳’,讓不再使用的地名不至于消亡。”(本報記者 蘇雁 本報通訊員 許學建)