-

沒有記錄!

鐫刻在長江源頭的經卷

2015/7/22 15:14:16 點擊數: 【字體:大 中 小】

萬里長江從青海省西部的格拉丹東雪峰腳下起步,就一路向東,開始了6300多公里的旅程。從源頭到沱沱河,經過唐古拉山鎮,在接納了當曲、布曲等幾條支流后,長江被稱為通天河。通天河在青海省玉樹藏族自治州玉樹市和稱多縣交界處的直門達接納了扎曲之后,被稱為金沙江,一直到了四川宜賓,才稱為長江。就在靠近直門達的地方,通天河的南岸,一塊巨大的光滑巖石伸入江中,巖石上的經文依稀可見。當地人說,唐僧西天取經回來時未給通天河千年老龜兌現諾言,老龜把他們翻在河里,經文被浸濕,這兒就是師徒四人曬經的“曬經臺”。

沿著扎曲河向玉樹市的結古鎮進發,到處散布著瑪尼石刻,每一處埡口都有經幡隨風飄動,這就是“風瑪尼”;清澈的河水里,會不經意地發現刻在河中石頭上的“六字真言”,是為“水瑪尼”;山體上,摩崖石刻的經文則是“山瑪尼”。這種瑪尼文化,已經深入到藏族人的骨髓里。每到冬天通天河封凍時,藏族僧眾會在冰面上用細沙撒出經文,祈福整個長江沿岸的各族人民以及全國人民幸福安康。

世界上最大的石刻博物館

盛夏時節,玉樹綠意濃濃。

離結古鎮3公里的新寨嘉那瑪尼堆,則是世界上最大的石刻博物館。藏族女干部蘭措擔任新寨瑪尼石堆的向導和講解員,她對康巴文化頗有研究心得。順時針繞著足有15000平方米的瑪尼堆“轉”,蘭措侃侃而談。瑪尼石在藏語中稱“多崩”,意為“十萬經石”。新寨瑪尼堆亦稱嘉那瑪尼石經城,俗稱嘉那瑪尼,2006年經國務院批準列為國家級文物保護單位。

據說,石經城于公元1715年由藏傳佛教高僧嘉那多德桑秋帕旺活佛創建。當年四方修行的他路過此地時,突然發現了自然顯現六字真經“唵嘛呢叭咪吽”的一塊瑪尼石。于是,嘉那多德桑秋帕旺便停住腳步,與僧俗群眾一起動手開始雕刻瑪尼石,就這樣度過了一生。

幾百年過去了,由瑪尼石堆砌而成的墻成為這里亮麗的風景,各種瑪尼石多達25億塊。這里的石刻有各種造像和塔,還有藏文或梵文六字真言。尤為珍貴的是幾萬塊刻有藏文化中關于律法、歷算、藏醫等內容的瑪尼石精品,還有的信徒將整套佛經完整地刻在多塊石頭上,組成了一套套石刻的“經書”。有人估算過,這里的瑪尼石上刻著的經文有近200億字,可以稱得上是“世界上最大的石刻圖書館”。

蘭措說,藏族人對山神的敬畏,對自然的崇拜,對佛的虔誠,直接表現在對瑪尼石堆的態度上。生活在牧區的藏族人,每每經過一個“瑪尼堆”時,都會提前找好一塊小石子,握在手心中,把它放在石堆上,石子還留存著體溫。

這是一種寄托,更是一種信仰。

藏傳佛教文化發展的“活化石”

明嘉是玉樹州“三江源”辦公室的主任,也是研究藏族文化的學者。他領著我們來到了青海唯一一座由政府出資200多萬元,為私人收藏而建立的博物館——結古鎮東倉《大藏經》珍藏館。

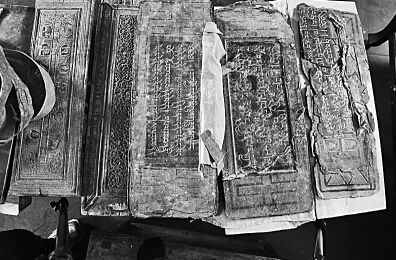

更松代忠是玉樹州結古鎮“東倉家族”的后裔,這個家族世代收藏的是被稱為“東倉五百部”的藏族古老經典——《大藏經》。東倉《大藏經》聞名遐邇,其中不但有甘珠爾、丹珠爾等佛教經典,還包括了幾乎所有藏族學科的內容,被稱為藏族百科全書。其所用的藏紙有黑、藍、綠三色。其中,用金、銀粉書寫的藏文經卷就有200多卷,全部寫在黑色的藏紙上。東倉《大藏經》內容龐雜,藏量巨大,初步整理發現,數量超過700卷。

東倉家族相傳為藏族著名史詩《格薩爾》中三十大將之一的東·白日尼瑪江才的后代,收藏、保護《大藏經》已歷經30多代。作為東倉家族的后裔,代桑一家人的職責就是守護經文。每天清晨,她和丈夫尕瑪曲桑都會點燃酥油燈,默默誦讀經文。在他們看來,守護擁有千年歷史的《大藏經》不僅僅是一家人的職責,更是信仰和榮耀。

保留在玉樹的《大藏經》,是古代重要佛教經典總集。中國社會科學院世界宗教研究所研究員尕藏加認為,《大藏經》分為漢文、藏文、滿文、蒙古文、西夏文等多個體系,最遲在公元7世紀左右傳入青藏高原地區。這一由金粉、銀粉、朱砂等寫在藏紙、牛皮或樺樹皮上的經卷,具有深厚的民族文化底蘊,堪稱青藏高原藏傳佛教文化發展的“活化石”。“保存和研究這些鐫刻在江源大地上的經卷,是為了留住民族文化的根”。

(本報記者 劉鵬 通訊員 祁萬強 )