-

沒有記錄!

聽文物講長江的故事——“尋找長江流域有故事的珍寶”征集活動十大珍寶故事

2015/11/6 11:58:51 點擊數: 【字體:大 中 小】

中山艦

越王勾踐劍

三星堆金面具

城頭山史前城

皿方罍

白鶴梁

余家牌坊

古黃泗浦

五世達賴塑像

經卷

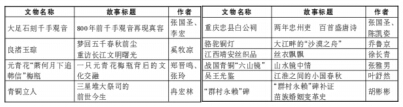

“十大珍寶故事提名獎”名單

中山艦

中山艦,原名“永豐艦”,鋼木結構炮艦,是清政府在遭遇甲午海戰的慘敗后,為重建海軍向日本訂購的。當它下水時,已進入民國時代,民國政府接手了永豐艦。

永豐艦大半服役期都處于國民黨內亂中。

起初,永豐艦為袁世凱政府所控制,參加鎮壓過孫中山領導的二次革命。其后,又響應孫中山的號召,參加了護國討袁運動,并先后兩次參與孫中山領導的以擁護國會和《中華民國臨時約法》為標志的護法運動。盡管運動均以失敗告終,永豐艦還是為民主共和思想的傳播立下了赫赫戰功。

1922年,孫中山最信任的粵軍總司令陳炯明叛變。永豐艦作為總統座艦,載著孫中山沖出叛軍的包圍。當時,蔣介石與孫中山在永豐艦上共渡難關,參與平叛,獲得孫中山的信任。正因為這段經歷,1925年,孫中山去世后,永豐艦易名為中山艦。

1937年,武漢保衛戰中,時任中山艦艦長薩師俊率中山艦駐防武漢長江江面,協同兄弟戰艦炸沉、擊毀日軍艦船19艘。1938年10月22日,中山艦奉命移防金口。10月24日下午,6架日機突然飛臨中山艦上空,輪番攻擊,因鍋爐艙及機器艙等重要部位相繼被炸,中山艦急劇下沉。薩師俊頭部中彈殉難。

1997年1月28日上午,中山艦整體被打撈出水。2008年,修復過的中山艦由武昌遷移至金口中山艦博物館。

(夏靜、張晶《一代名艦 千古流芳》)

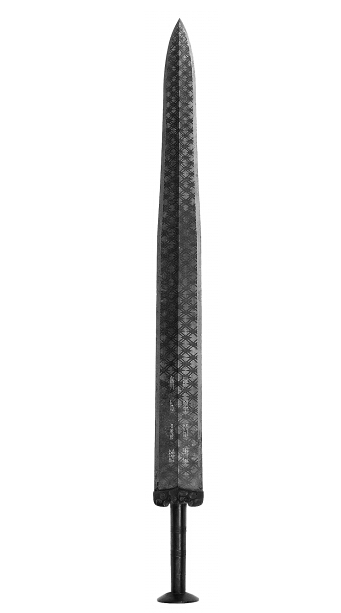

越王勾踐劍

1965年,湖北江陵地區修建漳河水庫。當挖渠到紀南城西北約7公里處時,土層出現了異常。隨即經考古學家發掘,在望山1號墓的槨室內,發現了一柄放置在墓主人尸骸旁邊的古劍。當考古學家拔劍出鞘,寒光閃閃的劍身震驚了現場。為了驗證是否鋒利,大家拿來了二十幾張紙鋪成一層,結果劍鋒一過,輕松劃開。

寶劍身上的銘文,“越王”“自作用劍”幾個字大家認識,但“勾踐”兩個字,當時無法釋讀。為了弄清寶劍主人的名字,時任湖北省文物管理委員會副主任的方壯猷先生讓人拓片、摹寫銘文,用一封封信件寄送給唐蘭、商承祚、于省吾、徐中舒、郭沫若等學者。經過一個多月的討論,寶劍主人的身份最終得以確認。

出土越王劍的墓主人是生活在大約公元前350年楚國的下大夫悼固。越王劍怎么會在楚國的墓葬中出土呢?一種觀點認為它是越女嫁到楚國的陪嫁品,因文獻記載勾踐之女是楚昭王的寵姬;另一觀點認為,它是楚國繳獲的戰利品,因楚威王時越國被楚國所滅,越王劍被楚人收藏。

1977年,湖北省博物館借助靜電加速器對越王劍的合金成分做了無損檢測,發現:復合劍、劍首同心圓、菱形暗格花紋,被人們稱為“吳越青銅兵器三絕”技藝,在越王劍身上都有體現。

這把名震中外的寶劍,如今已成為湖北省博物館的鎮館之寶。

(楊理勝《天下第一劍的傳奇》)

三星堆金面具

今年5月,國務院總理李克強在秘魯出席中拉文明互鑒系列活動,他帶去的禮物,是來自四川三星堆文化出土戴金面罩青銅人頭像的復制品。總理說,中秘兩國分布在東西半球,但中華文明和秘魯當地查文文明、印加文明有相通之處,都顯現了令人驚嘆的創造力。

總理出訪秘魯的這件“國禮”由三星堆博物館選送。2014年李克強總理向希臘博物館贈送的復制品——編號為39號的青銅縱目面具也來自三星堆博物館,一起作為禮物的,還有一本英文版圖書《三星堆:古蜀王國的神秘面具》。

“三星堆文化,在人物造型上詭異多端,而查文文化在人物造型上詭奇多變,但都有類似之處。”對此三星堆學術研究部部長吳維羲介紹。

與著名的殷墟文化相比,三星堆文化發現較晚,其出土被視為中華文明多起源論的重要考古證據。這也意味著,在中國自身的土地上,文明本身就具備多樣性,長江流域和黃河流域文明交相輝映。

以三星堆金面罩人頭像和青銅縱目面具為代表的神秘精美的三星堆青銅器群,在中國其他古文化中很少發現,不但有著強烈的地域特色,而且明顯受到中原夏商文明和古代西亞、近東等古文明的影響,顯示出三星堆文化開放包容的文化氣派和中華文明的博大精深,可以說是最有“國際范”的中國古文明代表器物。

(王明平《三星堆金面具成為“中國面子”》)

城頭山史前城

城頭山古文化遺址位于湖南省澧縣車溪鄉南岳村(今城頭山村)。考古發掘所知,該遺址是一座迄今中國最早的新石器時代古城遺址。

1979年7月28日晴空萬里。考古人員在澧陽平原發現了一個高崗,并挖到了一件青銅劍。經過仔細觀察,發現土堆下壓著1~2米厚的新石器時代文化層。后經詳細觀察,西、北城墻外環繞的水面,應該是護城河;東南西北城墻上各有一個豁口,應該是城門遺跡。湖南省博物館考古部主任何介鈞來澧考察后認定,這是東周楚城。

城頭山史前城1979年由澧縣考古工作者調查發現,1991—2002年湖南文物考古研究所對該遺址進行了長達12年的考古發掘,其中1998—2000年是中日聯合發掘,取得了一系列重大成果。1992、1997兩年被評為本年度全國十大考古新發現;1999年被評為20世紀全國百項重大考古成果之一并載入中華世紀壇青銅甬道銘文中,這樣的考古發掘遺址在全國乃至全世界都不多。

城頭山自首次確認為東周楚城之后,緊接著不少學者各持己見,其時代之辨長達19年之久。

1997年7月28日,由湖南省文化廳、文物局、澧縣人民政府聯合在北京召開了城頭山古文化遺址學術意義論證會。會上,對大溪文化城出土物的時間進行了論證,無有異議,同時,中國地震局實驗室焦文強對其碳標本進行了碳十四檢測,其結果年代是距今6100多年,“城頭山是中國最早城”之桂冠又牢牢地戴在了“城頭山的頭上”。

(曹傳松《華夏第一城——城頭山史前城發現之旅》)

皿方罍

皿天全方罍,全稱“青銅饕餮紋方罍”。1922年出土于湖南省桃源縣漆家河。

據說,自皿天全方罍出土后,其發現者起初并不知道這是一件寶物。一個湖北籍的石姓古玩商人得知此事后,想要收購方罍。雙方講定以四百銀圓成交。見來人竟愿出此高價,器主又心生疑竇,生怕賣低了價錢,故一邊巧言穩住商人,一邊密囑其子持器蓋到附近一所學校,找有學問的人問個底里。哪知學校的校長見此器蓋非比尋常,知是寶物,當下愿出八百銀圓。器主之子大喜過望,狂奔而返,一路呼號。其聲被商人聽到,知不妙,遂不顧器蓋,丟下四百銀圓,抱器身而去。

皿天全方罍從此身首異處。新中國成立后,皿天全方罍器蓋依法收歸國有,成為湖南省博物館的珍貴藏品之一。而器身幾經輾轉,流落海外近一個世紀。

2014年3月,皿方罍出現在紐約佳士得亞洲藝術品拍賣會上。經過反復洽談磋商,佳士得與湖南省博物館簽訂了洽購合約,但具體的洽購價格雙方約定將嚴格保密。6月21日上午10時20分許,皿方罍器身抵達長沙黃花國際機場,入藏湖南省博物館倉庫。

(龍軍《“方罍之王”的世紀回歸路》)

白鶴梁

白鶴梁,是長江涪陵段與烏江交匯之處一段長約1600米、寬約15米、東西延伸的天然石梁。這段梁曾長年淹沒水中,僅在冬春之際枯水期時才有一部分露出水面。古人在石梁底部刻有石魚,作為衡量枯水程度的“零度”標尺。當地流傳“石魚出水兆豐年”“江心石魚,出則大稔”之類的諺語,將石魚顯現與否,視為年成豐歉的預兆。

自唐代以來,文人墨客在此或鐫圖畫魚,或題詩作記,在保留古代長江上游水文觀測重要資料的同時,也成就了白鶴梁“水下碑林”的美譽。

白鶴梁題刻中,有明確紀年的最早一件題刻為北宋開寶四年(公元971年)《謝昌瑜題記》,題記記錄了當時地方官員發現、查驗并上報石魚出水的大致過程。因年代久遠,題記下半部文字殘缺。它大概講了這么一件事:謝昌瑜等人將石魚出水的事件向州級官府申報,繼而相關官員通知本州通判,并與其他地方官吏復核勘驗,確認無誤后將此事向朝廷上奏。僅存的文字關涉北宋開國初年平定蜀地前后的兩件要事,即宋初的通判和天下已治蜀后治。題記在后半段的敘述中,除了印證前代“江水退,石魚見,即年豐稔”的古老諺語,又被題記作者賦予了“直逢昭代,斯乃呈祥”的宏大意義,并上升到表彰“吾皇之圣化”的高度。可是,事實真的如此嗎?

宋太祖趙匡胤“黃袍加身”后,旋即著手進行統一戰爭。平蜀戰爭結束,四川地區卻并不太平。宋軍在成都燒殺搶掠,中央政權又開始征調蜀地財富。由于朝廷的壓榨,蜀地反宋事件延綿不絕,正所謂“天下已治蜀后治”,四川地方局勢在北宋前期仍不穩定,這里的民眾對朝廷的“歸屬感”仍然較低。

(劉江《長江白鶴梁題刻中的一段北宋開國故事》)

余家牌坊

在湖南常德澧縣車溪鄉牌樓村矗立著一座石質牌坊——余家牌坊,距今已經200年。

相傳澧州接到清道光皇帝修建余家牌坊的諭旨后,急忙出榜招賢,最后由三位老、中、青結合的能工巧匠領銜主墨掌作。三位巧匠歷時十載寒暑終建成。

還有傳說認為余家牌坊的設計及工藝乃仙人所賜。正當建造人苦思冥想方案時,天宮仙女從天上扔下一方手絹,正是一幅精美絕倫的牌坊構造圖,并遣來各路神工相助。因天仙的襄助,余家牌坊雕刻的神獸都有了靈性,一到夜里就從牌坊上跳下地來玩耍,以致踐踏了地里的莊稼。為了防止莊稼顆粒無收,村莊里的人便對牌坊6根石柱下側所雕的獅、象、麒麟進行破壞,以示警告。

據《清同治直隸澧州志》記載,僅清朝澧州府被朝廷記錄、表彰的貞節烈女就有670余人。

20世紀70年代,余家牌坊遇到了義務保管員廖宜釗。那時經濟條件差,晚上有人偷偷爬上牌坊,盜走精美的石刻,敲去值錢的裝飾。廖宜釗干脆蹲點守候。在他的努力下,一些精美的雕刻飾品沒有被盜走。守望了牌坊近40年,75歲的廖宜釗臨終前,拿出揣在懷里的鑰匙——這是1979年牌坊設圍欄后,老人擁有的開啟牌坊門的鑰匙,交到兒子廖建華的手心。

如今,這把“鑰匙”繼續在廖家后人手中傳遞。不僅廖建華,連他的兒子也成了余家牌坊的小小監督員。

(唐湘岳、徐虹雨、王鴻波《余家牌坊的故事》)

古黃泗浦

起初它是一條河,后來它是一個碼頭,再后來它成了一個出海的港口,現在的它蹤跡難覓,但它的名字,將和長江一起永遠為我們所銘記。它,就是江蘇張家港境內的古黃泗浦。

古黃泗浦究竟開鑿于何時,又為何人所發起,已經很難查找到準確的歷史資料。專家推斷,黃泗浦為戰國后期春申君所開,距今已有2000多年。

早在晉唐時代,古黃泗浦就是南連太湖北通長江的一條干河,是吳地重要的河流之一。北宋景佑二年(公元1035)范仲淹駐守蘇州郡,曾親自督浚白茆、福山、黃泗、滸溪等浦;到了宣和元年(公元1119年),兩浙提舉常平趙霖對所轄區域內的水利進行大規模興修;疏浚后的古黃泗浦,“長七十里有畸,面闊八丈,底闊四丈八尺,深七尺,通役十二萬六千九百余工”。

古黃泗浦碼頭,依托慶安集鎮,應運而生。人們臨水而居,聚合成一方熱鬧的市鎮,商賈云集、事肆興盛,南來北往,東接西送,遣唐使的官船在這里靠岸,江南的烏篷小船在這里停留。

盛唐時期,高度發達的經濟,璀璨極致的文明,吸引著全世界的目光。古黃泗浦不再是一個小小的碼頭,在大唐磅礴的風氣中,它已然是一個國際化出海大港。

從港口輸出的除了瓷器和絲綢等日用品之外,還有宗教文化。從唐天寶元年(公元742年)受邀東渡開始,前前后后十多年的時間,鑒真和尚先后五次東渡失敗,直到唐天寶十二年(公元753年)十一月十六日,大和尚一行從古黃泗浦港口起航,在這里補充給養,東渡備航,最終成功抵達日本。

今天,古黃泗浦已經濃縮為一種意象,供我們憑吊,懷想。

(隆如《古黃泗浦的前世今生》)

五世達賴塑像

1637年,蒙古和碩特部的顧實汗派遣覲見,向皇太極建議,請五世達賴進京誦經。但當時執掌西藏地方政權的藏巴汗,和藏區宗教領袖卻英多吉對五世達賴并不支持。皇太極的要求未能如愿。不過,皇太極不斷派使者前往藏區,加強與西藏政教各方面的聯系。

1642年,五世達賴就眾望所歸,成為藏區的宗教領袖,而支持五世達賴的顧實汗,則掌握了西藏的地方政權。

1648年,順治正式邀請五世達賴進京。1652年,籌備了幾年的五世達賴,終于從拉薩啟程,花了將近一年的時間到達北京。

1654年初,順治以高規格的儀式,歡送五世達賴離京。返程途中,賜予五世達賴金冊以及金印,正式封他為“西天大善自在佛所領天下釋教普通瓦赤喇怛喇達賴”。金冊及金印的文字,有滿、漢、藏三種。

1407年,永樂皇帝在南京召見噶舉派噶瑪巴支派黑帽系五世活佛得銀協巴,并將其封為:“萬行具足十方最勝圓覺妙智慧善普應佑國演教如來大寶法王西天大善自在佛領天下釋教。”得銀協巴因此而成為西藏地區宗教總領袖。

至此,“達賴喇嘛”這個封號和達賴在西藏政治上的地位,被正式確定下來。歷任達賴喇嘛的繼承轉世,都需要經過中央政府的冊封或批準。

據推測,在接受冊封后,世人為五世達賴創作了這尊陶瓷塑像。19世紀末,英國侵略者逐步展開入侵西藏的計劃,這尊塑像流失到了英國。后來經過不懈努力,才得以回歸國內。

(吳燦《中央政府和西藏關系的歷史見證》)

經卷

離青海玉樹結古鎮3公里的新寨嘉那瑪尼堆,是世界上最大的石刻博物館。瑪尼石在藏語中稱“多崩”,意為“十萬經石”。新寨瑪尼堆亦稱嘉那瑪尼石經城,俗稱嘉那瑪尼,2006年國務院批準列為國家級文物保護單位。

據說,石經城于公元1715年由藏傳佛教高僧嘉那多德桑秋帕旺活佛創建。當年四方修行的他路過此地時,突然發現了自然顯現六字真經“唵嘛呢叭咪吽”的一塊瑪尼石。于是,嘉那多德桑秋帕旺便停住腳步,與僧俗群眾一起動手開始雕刻鑿瑪尼石,就這樣度過了一生。

幾百年過去了,各種瑪尼石已經達到了25億塊,瑪尼石上刻的經文就有近200億字。

青海唯一一座由政府出資200多萬元為私人收藏而建立的博物館——結古鎮東倉《大藏經》珍藏館。這里,東倉家族相傳為藏族著名史詩《格薩爾》中三十大將之一的東·白日尼瑪江才的后代,收藏、保護《大藏經》已歷經30多代。作為東倉家族的后裔,代桑一家人的職責就是守護經文。

保留在玉樹的《大藏經》,是古代重要佛教經典總集。中國社會科學院世界宗教研究所研究員尕藏加認為,《大藏經》分為漢文、藏文、滿文、蒙古文、西夏文等多個體系,至遲在公元7世紀左右傳入青藏高原地區。這一由金粉、銀粉、朱砂等寫在藏紙、牛皮或樺樹皮上的經卷,具有深厚的民族文化底蘊,堪稱青藏高原藏傳佛教文化發展的“活化石”。

(劉鵬、祁萬強《鐫刻在長江源頭的經卷》)

本版內容由本報記者王夢敏、俞海萍、蘇雁、李錦整理