-

沒有記錄!

木漆器修復引疑問,筷子在哪?

2017/8/25 18:39:53 點擊數: 【字體:大 中 小】

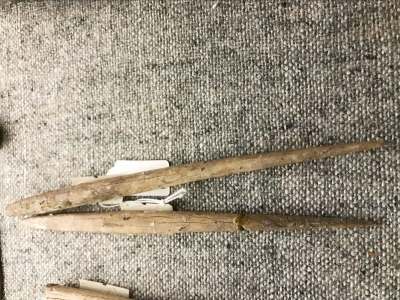

龍虬莊遺址出土的“骨箸”

昨天,本報報道了在“出土木漆器保護國家文物局重點科研基地揚州工作站”修復保護的揚州市文物考古研究所藏木漆器,經過修復保護的漢代木漆器,可以一窺漢代人的生活。好奇的市民打來電話詢問,漢代人是不是使用漆器筷子呢?古代揚州人用的筷子長什么樣?帶著疑問,記者采訪了相關專家。

揚州出土漢代筷子極少

或因筷子太細小不易保存

我國是筷箸的發源地,用箸進餐歷史悠久。筷子在先秦時代稱為“梜”,漢代時已稱“箸”,明代開始稱“筷”。記者查閱資料發現,國內有城市考古發現了一些漢代的筷子,還在山東和四川發現了漢代人使用筷子的畫像。

在“出土木漆器保護國家文物局重點科研基地揚州工作站”,揚州市文物考古研究所藏木漆器正在修復保護中,300多件各種不同器形的文物中,有大小不同的耳杯、勺和匕等餐具,卻沒有看到筷子的蹤影。

眾所周知,漢代流行“事死如事生”的喪葬制度,也就是說,從漢墓出土的文物,可以一窺墓主人生前的生活場景。這幾年,記者多次采訪揚州地區漢墓考古發掘現場,沒有看見出土過筷子,難道漢代的揚州人吃飯不使用筷子?

揚州市文物考古研究所所長束家平解釋,漢代人當然需要筷子,進食時筷子和勺子一樣不能少。在漢代,筷子稱作“箸”,漢代筷子的材質有木、竹等,應該也有漆器筷子。在他的印象中,揚州地區的漢墓中出土的勺子很多,但是筷子極少,“可能因為筷子太細小,保存不下來。”

龍虬莊出土“骨箸”

揚博館藏最早筷子實物

在揚州博物館《廣陵潮——揚州城市故事》展廳,陳列著揚州地區出土的各種文物,這里會不會有古代揚州人使用的筷子呢?揚州博物館保管部主任莊志軍帶領記者來到展廳,他指著展柜中陳列的一雙“新石器時代的骨箸”稱,這就是龍虬莊遺址出土的筷子,也是揚州博物館館藏時代最早的筷子了。

“它是用動物的骨頭打磨成的筷子,盡管時隔數千年,但這雙筷子保存很好,幾乎沒有什么變化。”莊志軍告訴記者,龍虬莊遺址出土的這雙筷子,和現在生活中使用的筷子差不多,也是細長圓形,一頭粗一頭細,只是比現在的筷子略微短一些。

莊志軍告訴記者,在展廳里,揚州市郊平山荷葉張莊出土的銅投壺里的箭矢,同樣細長圓直的形狀,可以讓我們聯想到漢代人使用的筷子。另外,展廳內還有一雙清代的象牙材質的筷子,作為清代揚州清曲“敲瓦碟”的道具。

記者 陶敏 文/圖